박종인의 땅의 歷史 2022 조선일보

2022.02.16

291. 이토 히로부미(伊藤博文)를 짝사랑한 고종

고종이 말했다, “이토 경, 귀국하지 말고 나를 위해 일해주시오”

▲서울 덕수궁 부속건물인 중명전은 1905년 11월 17일 2차한일협약(을사조약)이 체결된 장소다. 1층 회의실에는 당시 협상테이블 현장이 재현돼 있다. 오른쪽 등이 보이는 인물이 이토 히로부미(오른쪽 사진)다. 한일의정서(1904년 2월 23일)에서 2차한일협약 직후까지 고종(왼쪽 사진)은 상식적으로는 이해 불가능할 정도로 그 이토 히로부미에게 집착했다.

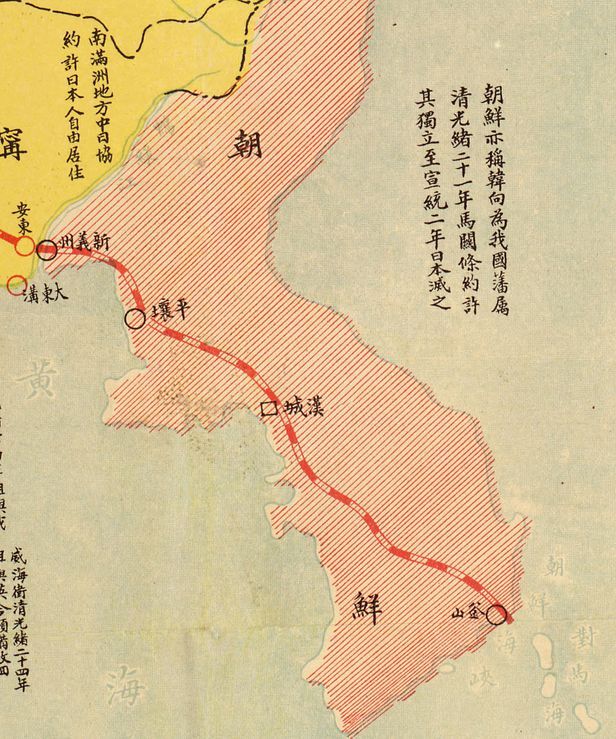

1904년 2월 8일 일본군이 청나라 여순항에 있는 러시아 극동함대에 어뢰를 발사했다. 러시아 전함 두 척이 대파됐다. 다음 날 일본 함대 14척이 대한제국 제물포에 입항한 러시아 바략호와 코리에츠호를 공격했다. 2월 10일 뒤늦은 일본 측 선전포고와 함께 러일전쟁이 개전했다. 그해 2월 23일 일본은 대한제국 땅을 군용지로 사용할 수 있는 ‘한일의정서’를 체결했다. 이듬해 11월 17일 일본은 ‘한일신협약(을사조약)’을 통해 대한제국 외교권을 접수했다.

이하는 그 급박하고 처참했던 1년 9개월 동안 대한제국 광무제 고종과 일본 특파대신 이토 히로부미 사이에 오갔던 ‘대화’와 ‘금품’에 관한 기록이다. 모든 기록은 국사편찬위원회의 ‘한국사데이터베이스’와 일본 외무성 ‘일본외교자료’에 공개돼 있다. 나라와 땅과 백성이 왜 팔려나갔는지에 대한 답이 들어 있다. 시간 순으로 본다.

처리 중인 대한제국

전운이 감돌던 1904년 1월 10일 밤 대한제국 외부대신 이지용이 일본공사 하야시 곤스케를 찾아갔다. 이지용은 하야시에게 “황제의 의사가 거의 확정돼 적당한 시기에 밀약을 체결할 단계에 도달했다”고 궁내 상황을 전했다. 다음 날 하야시는 이지용에게 ‘운동비’ 1만엔을 전달했다.(‘주한일본공사관기록’ 18권, 12.한일의정서 (16)한일밀약 체결 예상 및 한정 회유 상황 등 보고 건) 1월 19일 이지용이 궁내부 특진관 이근택, 군부대신 민영철을 대동하고 황제 위임장 초안을 들고 하야시를 찾았다. 이들은 “생명을 걸고 본건 성립에 온 힘을 다할 작정이니 제국 정부에서도 충분한 신뢰를 해 주기 바란다”고 요구했다.(앞 책, (20)한일밀약 체결안 협의진행과정 보고 건)

2월 12일 대한제국 정부는 각 군(郡) 단위 행정구역에 ‘군내 통과 일본군에 숙박 및 군수 일체를 협조하라’고 지시했다.(’각사등록 근대편’ 연도각군안 5 훈령 제1호 1904년 2월 12일) 발신자는 외부대신 임시서리 겸 법부대신 이지용이었다. 2월 21일 역시 외부대신 이지용은 한성 판윤 김규희에게 “북진 일본군 군수품 수송을 위해 매일 인부 600명을 지체 없이 모집하라”고 지시했다.(‘한성부래거안(漢城府來去案)’1, 훈령 제1호 1904년 2월 21일) 그리고 이틀 뒤 ‘한일의정서’가 체결됐다. 체결 전 이미 나라는 팔려나가고 있었다.

30만엔, 훈장 그리고 ‘동양의 비스마르크’

1904년 2월 28일 대한제국 황제 고종은 고종 본인과 두 아들인 황태자와 영친왕 이름으로 러일전쟁 군자금 명목으로 일본에 백동화 18만원을 기부했다.(일본 외무성 ‘일본외교문서’ 37권 1책, p273, ‘한국황제 내탕금 아군 군수 지원’) 그리고 3월 18일 일본 특파대사 이토 히로부미가 고종을 알현했다. 이토는 일본 천황 메이지가 보낸 국서를 고종에게 봉정한 뒤 ‘군자금 기증에 대한 천황의 감사인사’를 전했다. 대화 도중 고종이 이토에게 이렇게 말했다.

“이번에는 특파대사로서 오래 머물지 못하겠지만, 국정에 대해 경으로부터 들을 이야기가 많다. 그러니 짐의 최고 고문이 되어서 평상복을 입고 언제든지 짐의 자문에 답해주기를 희망한다.”(앞 책, p293, ‘3월 18일 이토 특파대사 알현시말’)

3월 20일 이토가 두 번째 고종을 알현했다. 국제 정세를 논하던 중 고종이 이렇게 이토를 추켜세웠다. “서양인들은 영국 빅토리아 여왕과 독일 비스마르크와 청나라 이홍장과 함께 경을 ‘근세 4걸’이라 한다.” 이토가 답했다. “천황의 의지가 확고해 잘 보필한 덕분이다.”(’일본외교문서’ 37권 1책, p294, ‘3월 20일 이토 특파대사 내알현시말’)

다음 날 이토가 궁내부대신 민병석을 숙소인 손탁 여관으로 불렀다. 자기 숙소 옆방에서 이토가 은밀하게 제안했다. “군자금을 받은 답례로 일본돈 30만엔을 황제에게 바치려 한다.” 3월 22일 고종은 “거절은 예의에 어긋난다”며 이를 수락했다. 이토는 30만엔이 입금된 일본 제일은행 경성지점 예금 통장을 민병석을 통해 고종에게 헌납했다. 24일 이토는 궁내부 철도원 감독 현운영의 처를 통해 엄비에게 1만엔, 황태자에게 5000엔, 황태자비에게 5000엔을 각각 상납했다.(앞 책, p297~298, ‘황실 금원 기증 시말’)

30만엔 헌납 이틀 뒤인 3월 24일 고종은 이토 히로부미에게 대한제국 최고 훈장인 금척대수장을 수여했다. 국서 봉정 이틀 뒤인 3월 20일부터 25일까지 주한 일본공사관 직원 전원과 대사 수행원 전원, 이토가 타고 온 군함 함장까지 훈장을 받았다.(1904년 3월 20~25일 ‘고종실록’)

▲대한제국 초대황제 광무제 고종./국립고궁박물관

“제발 이토를 보내주시오”

3월 25일 이토가 귀국 인사차 고종을 알현했다. 이토가 말했다. “한국이 여기저기 눈치를 보고(左視右顧·좌시우고) 애매한 방책을 택하면 한국에 이로운 방책이 될 수 없다. 러일전쟁에서 일본이 불리해진다고 한국군이 총을 일본에 돌린다면 우리는 한국을 적국으로 간주할 것이다.”

긴장됐던 분위기는 곧 풀렸다. 대화가 이어지고 고종이 이렇게 말했다. “황제께서 본인이 신임하는 경을 특파해주었으니 짐과 황실과 일반 신민 모두 기뻐 마지않는다. 나 또한 경을 깊이 신뢰하니 그대 보필을 깊이 기대하겠다. 수시로 와서 유익한 지도를 해주기 희망한다.”(앞 책, p289~293, ‘3월 25일 이토 특파대사 오찬 겸 알현시말’)

그리고 넉 달이 지났다. 1904년 7월 21일 고종이 주한일본공사 하야시 곤스케를 급히 불렀다. 하야시 보고서에 따르면 고종은 “한국 시정 개선을 위해 이토 후작을 짐이 신뢰하니 지도를 받기 위해 그를 초대하고 싶다”고 말했다. 이에 대해 하야시는 “이토가 추밀원 의장이며 천황의 중신이라 천황의 재가가 필요하다”고 답했다. 그러자 고종은 “짐이 직접 천황에게 전보를 보내겠다”고 했다.

7월 22일 고종은 심상훈과 이지용을 일본으로 파견해 이토를 초빙하겠다는 뜻을 보였다. 다음 날 고종은 일본공사관으로 친전(親電) 초안을 보내왔다. “대한제국황제 이희는 대일본제국 황제 폐하께 짐과 뜻이 합치하는 폐하의 중신(重臣) 이토 히로부미 후작을 한국에 파견하도록 사랑을 나눠주시길 희망한다”라고 적혀 있었다. 친전 초안은 일본 외무대신에게 즉각 보고됐고 외무대신 고무라 주타로는 이토에게 이 사실을 통보했다.(‘일본외교문서’ 37권 1책, p356~360)

대한제국 정부 독촉이 거듭됐지만, 이토 초청은 성사되지 못했다. 대신 일본은 한 달 뒤인 8월 22일 ‘1차한일협약’을 맺고 대장성 주세국장 메가타 다네타로(目賀田種太郎)를 재정고문으로 보냈다. 대한제국은 ‘한일의정서’로 국토를 넘겼고 ‘1차한일협약’으로 재정권을 일본에 넘겼다.

▲이토 히로부미./위키피디아

“그 수염 백발이 될 때까지 짐을...”

1905년 11월 17일 2차한일협약 ‘을사조약’이 체결됐다. 이에 앞서 11월 11일 일본공사 하야시 곤스케는 일본 외무성 기밀 제119호에 의거해 기밀비 6만1000원을 집행했다. 기밀비는 ‘궁중 내탕금이 궁핍한’ 고종에게 이토 접대비 명목으로 2만원이, 조약 관련 궁내 인사들에게 4만1000원이 지급됐다.(‘주한일본공사관기록’ 24권, 11.보호조약 1~3 (195)임시 기밀비 지불 잔액 반납의 건) 5년 뒤인 1910년 당시 중산층인 서울 숙련 목수 연봉은 200원이었다.(김낙년 등 4명, ‘한국의 장기통계’ 1, 해남, 2018, p191)

11월 15일 고종은 조약 체결을 위해 방한한 일본 사절단에게 훈장을 수여했다. 육군중장 이노우에 요시토모부터 해군 군의관 오카다 고가네마루까지 모두 65명이었다.(1905년 11월 15일 ‘고종실록’)

11월 16일 조약 협상이 진행됐다. 서울 정동에 있는 중명전 1층 회의실에서 특파대사 이토 히로부미는 대한제국 대신들을 집합시키고 일본 측 조약안을 밀어붙였다. 고종은 ‘황실의 안녕과 존엄에 손상이 없다’는 내용을 첨가해야 한다는 농상공부대신 권중현의 제안을 받아들였다.(1905년 12월 16일 ‘고종실록’)

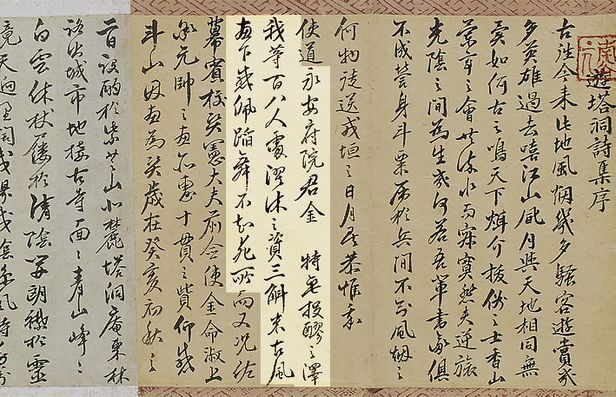

11월 28일 대한제국 외교권을 가져간 이토 히로부미가 귀국 인사차 고종을 알현했다. 고종이 말했다. “실로 우리나라를 위해 경의 재량에 기대하는 바가 있다. 경은 지금 수염이 반백이다. 오직 국사에 매진한 결과가 아닌가. 이제 일본 정치는 후임 정치가에게 맡기고, 남아 있는 검은 수염으로 힘써 짐을 보필해 달라. 그 수염이 희게 되면 우리나라에 한 위대한 공헌이 성공을 기대할 수 있을 것이다.” 이에 대해 이토 히로부미는 ‘미소를 띠며’ 불가하다고 대답했다.(‘주한일본공사관기록’ 25권, 7.한국봉사기록 (2)한국파견대사 이토의 복명서) 이토는 다음 날 귀국했다.

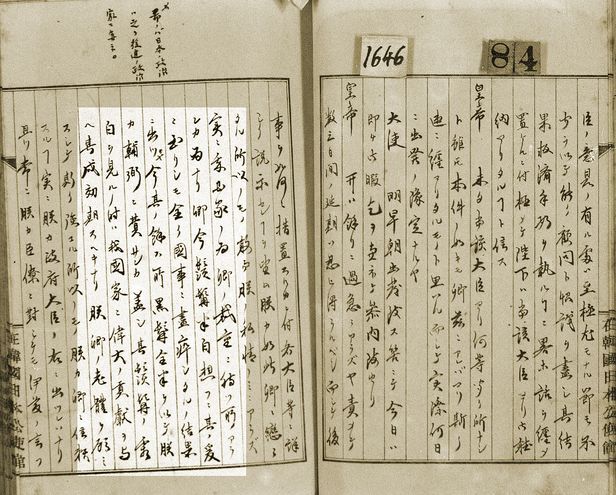

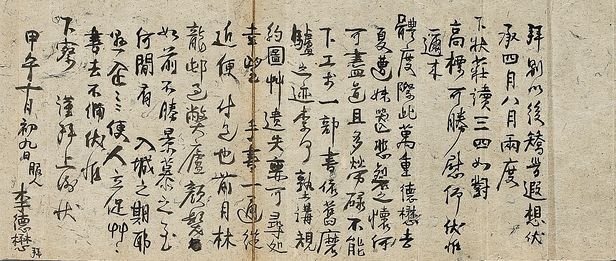

▲을사조약 직후 이토 히로부미가 일본 천황에게 올린 복명서. 밝은 부분은 고종이 “아직 남은 검은 수염을 짐을 위해 써달라”고 이토에게 한 말이다. /국사편찬위

정치학자 한상일은 “고종의 의도가 무엇인지 가늠할 수 없다”라고 했다.(한상일, ‘이토 히로부미와 대한제국’, 까치글방, 2015, p251) 사학자 신복룡은 “망국의 군주가 침략의 수괴 앞에서 할 말인가”라고 물었다.(신복룡, ‘한국사에서의 전쟁과 평화’, 선인, 2021, p536)

그때까지 고종 앞으로 을사조약을 부당하다고 올린 상소가 셀 수가 없을 정도였다. 이토가 고종을 알현하던 11월 28일 시종부 무관장 민영환이 두 차례 상소를 했다. 고종은 “왜 이렇게까지 번거롭게 구는가”라며 이를 물리쳤다. 다음 날 이토가 한국을 떠났다. 그다음 날 민영환이 자결했다. 그리고 12월 1일 민영환과 함께 연명 상소했던 조병세가 자결했다.(1905년 11월 28일, 30일, 12월 1일 ‘고종실록’)

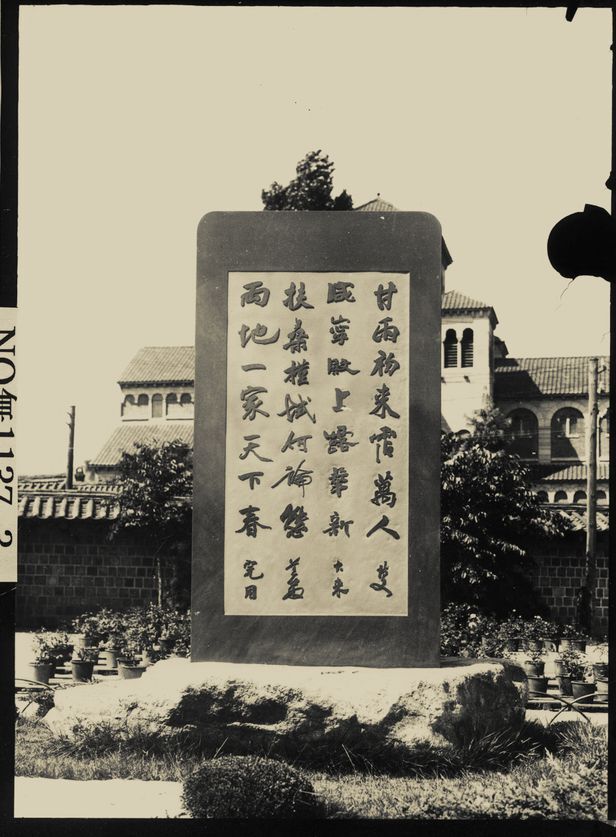

▲광복 때까지 덕수궁 정관헌 옆에 서 있던 시비(詩碑). 1909년 고종이 내린 시제에 이토와 소네, 이완용 등이 쓴 시다. /국립중앙박물관

1909년 비 내리던 여름날

1909년 7월 6일 초대 통감 이토 히로부미가 일본으로 돌아가며 고종을 알현했다. 고종은 1907년 헤이그밀사 사건으로 강제 퇴위되고 덕수궁에 살고 있었다. 비가 내렸다. 고종이 人(인), 新(신), 春(춘) 세 자를 운(韻)으로 내리고 통감 이토와 부통감 소네 아라스케(曾禰荒助), 궁내대신 비서관 모리 오노리(森大來), 대한제국 내각총리대신 이완용이 시를 썼다.

‘단비가 처음 내려 만인을 적셔주니(甘雨初來霑萬人·감우초래점만인: 이토) / 함녕전 위 이슬 빛이 새롭다(咸寧殿上露華新·함녕전상로화신: 모리) / 부상(일본)과 근역(한국)을 어찌 다르다 하리오(扶桑槿域何論態·부상근역하론태: 소네) / 두 땅이 하나 되니 천하가 봄이로다(兩地一家天下春·양지일가천하춘: 이완용)’ 1935년 덕수궁 정관헌 옆에 시를 새긴 비석이 건립됐다. 비석 뒷면에는 ‘태황제께서 크게 기뻐하였다(大加嘉賞·대가가상)’고 적혀 있었다.(오다 쇼고, ‘덕수궁사(德壽宮史)’, 이왕직, 1938, p73~74)

나라 땅이 군화 자국으로 도배되던 순간 이토 히로부미를 비스마르크에 비견하던, 충신들이 자결하며 상소를 올릴 때 검은 수염을 자기를 위해 써달라고 부탁하던 황제 이야기였다. 저 비석은 해방 후 땅에 묻혔다. 지금도 묻혀 있을 것이다.

292. 갑오년 삼국지, 운명의 청일전쟁 ④평양에서 기생파티 벌인 청나라 군사

평양에서 기생파티…淸, 부패의 바다에 침몰하다

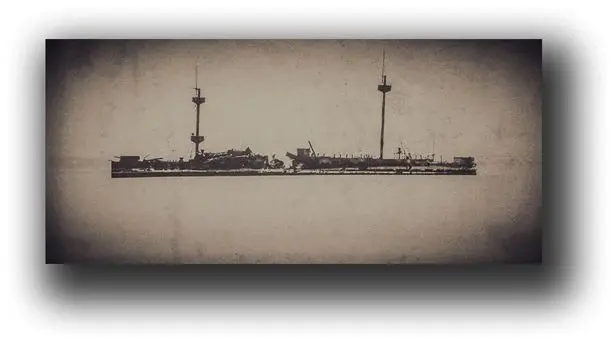

▲위해위(威海衛) 해군기지 앞바다에 침몰한 중국 북양함대 소속 위원호. 중국은 근대적 군사기계로 무장했지만 근대를 맞는 정신은 부패해 있었다. 부패가 가로막은 근대화는 공동체의 침몰을 막지 못했다. /일본국회도서관

“그때 제 말씀을 들으시지….”

1895년 3월 20일 청나라 북양대신 이홍장과 일본 내각총리대신 이토 히로부미가 일본 시모노세키 연회장 춘범루 1층 회의실에서 마주 앉았다. 여전히 진행 중인 청일전쟁을 끝내고 강화조약을 맺겠다는 자리다. 대화 내용은 청나라(이하 중국) 측 ‘馬關議和中日談話錄(마관의화중일담화록·편자 미상)’과 일본 외무성 ‘일본외교문서’(28권 2책, p383, 1089.일청강화조약체결 ‘3월 20일 회견요록’)에 기록돼 있다. 의례적 인사말이 오가고 이토가 이홍장에게 이리 말했다.

이토 히로부미: “10년 전 중국이 개혁해야 한다고 제가 드린 말씀을 기억하시는지요. 이런 모습으로 재회하니 유감입니다.”

이홍장: “대신께서 중국이 나라가 넓고 사람이 많아 개혁을 서둘러야 한다고 하셨거늘, 참괴합니다.”

10년 전인 1885년 4월 두 사람은 조선에서 벌어진 갑신정변 사후 처리를 위해 중국 천진에서 만난 적이 있었다. 그때만 해도 중국은 북양함대를 창설하고 욱일승천을 예고하던 나라였다. 이후 서태후 측근 수구세력은 북양함대 군비(軍費)를 1894년 다가올 서태후 환갑 축하용 토목공사에 전용했다. 북양함대는 군함 한 척도 증강하지 못했다. 국가 공동체를 위해 사용할 돈을 전용해버린, 부패(腐敗)다. 일본은 천황부터 하급 사무라이까지 광적일 정도로 서구화에 몰두한 끝에 그 중국으로부터 항복선언을 받고, 천하를 붕괴시켰다. 바닷속으로, 부패의 바닷속으로 중국이 침몰했다. 다음은 그 부패가 전쟁터에 뿌려댄 패전의 흔적들이다.

1894년 겨울, 평양 기생 파티

미국 ‘뉴욕 월드’지 기자 제임스 크릴먼(Creelman)은 일본군을 따라 청일전쟁에 종군한 기자였다. 종군 초기 ‘야만과 문명의 군사가 충돌했다’라고 보도할 만큼 친일적이었지만, 크릴먼은 여순(旅順) 함락 후 일본군이 벌인 학살극을 보도한 객관적인 기자였다.

그가 조선 평양에 도착했을 때, 평양은 중국군이 구축해놓은 15피트(4.6m) 높이 성벽에 에워싸여 있었다. 크릴먼은 “저 기적 같은 공병 작업을 완수한 군대가 어떻게 요새에서 쫓겨날 수 있었을까” 하고 의문을 던졌다. 의문은 입성 후 취재를 통해 저절로 풀렸다.

‘일본군 선발대가 황주에 도착했을 때 부대장은 평양에서 5마일 떨어진 산에서 적정을 관찰하고 있었다. 중국군은 깃발을 펄럭이고 북과 나팔이 도발적인 소리를 내뿜었다. 일본군이 이 선발대에 접근하려는 동안 중국 장군들은 평양에서 무희(舞姬)들과 파티를 즐기고 있었다. 평양 여자들은 기품 있는 미모로 아시아에 유명하다. 낮 동안 중국군 위용은 장관이었다. 밤이 되면 중국군은 흥청댔다. 병사들은 민가에 침입해 아내와 딸들을 겁탈했다. 장군들이 술에 취해 있는 동안 도시 전체가 약탈당했다. 지옥문이 열린 듯했다(Hell seemed to be let loose). 겁에 질린 주민들은 남녀노소 할 것 없이 들판과 숲속으로 달아났다. 많은 사람이 굶주림과 노숙 생활로 죽어갔다.’ 크릴먼에 따르면 ‘살아남은 주민들은 일본군이 평양을 점령하자 모두 돌아왔다.’(J. 크릴먼, ‘On The Great Highway’, 로드롭 출판, 보스턴, 1901, p36)

훗날 그 성벽은 ‘중국군이 평양을 점령한 42일 동안 17세에서 50세에 이르는 조선인을 강제로 동원해 만든 시설’임이 밝혀졌다.(제노네 볼피첼리, ‘구한말 러시아 외교관의 눈으로 본 청일전쟁’, 유영분 역, 2009, 살림, p192~193) 조선인이 부역에 동원된 사이 중국군은 ‘바짝 군기가 든 멀쑥한 일본 전사들이 단추를 꽉 채운 유럽식 군복을 착용하고 그들을 파멸시키려고 행군 중이라는 사실을 알지 못했다.’(크릴먼, 앞책, p38)

전투를 목전에 두고 장교들은 평양 기생을 끼고 술판을 벌였고 병사들은 ‘장엄하게 싸우다가 어느 순간 군복을 찢어버리고 무기를 던지며 겁에 질린 동물들처럼 도주했다.’ 그 풍경은 1891년 일본 히로시마 구레(吳)에서 북양함대 정원호 병사들이 ‘치렁치렁한 소매가 달린 군복과 1리만 걸어도 포로가 될 판인 헐렁거리는 군화’(馮靑, ‘中國海軍と近代日中關係’, 錦正社, 도쿄, 2011, p43)로 예언해준 그대로였다. 서른다섯 먹은 미국 기자 크릴먼은 이렇게 기록했다. ‘군사과학이 만들 수 있는 가장 치명적인 무기로 요새 하나를 무장시킬 수는 있다. 하지만 살상기계 뒤에 훈련된 두뇌와 눈과 육체가 없다면 헛된 것이다.’

전투 개시 하루 만인 1894년 9월 16일 새벽 평양이 일본군에 함락됐다. 1593년 2월 9일 임진왜란 개전 이듬해 고니시 유키나가 부대가 조명연합군에 의해 평양에서 쫓겨난 지 301년 만이었다.

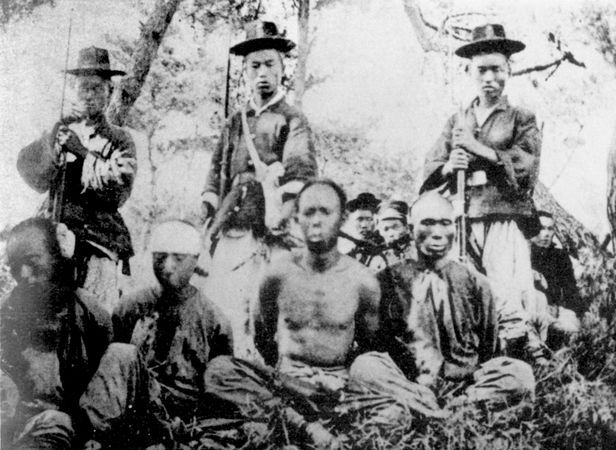

▲평양전투 직후 일본 병사들과 포로가 된 중국 병사들. 군복 복식 차이가 확연하다. /일본국회도서관

모래가루 가득한 중국 포탄

9월 17일 압록강 앞바다에서 다시 전투가 벌어졌다. 중국과 일본 양국 최첨단 군함이 총출동해 전쟁을 벌였다. 북양함대 사령관 정여창(丁汝昌)은 지조가 굳은 군인이었다. 하지만 해전 경험은 없었다. 일반 병사는 문맹이 대다수라 무기에 대한 숙지가 없었다.(李元鵬 外, ‘晩淸近代化軍事改革的悲歌’, 軍事歷史 2014(03), 軍事科學院軍事歷史和百科硏究部, 北京)

중국 14척 대 일본 12척. 숫자로는 중국이 우위였지만 실질은 반대였다. 개전 전 대일 우위를 위해 이홍장이 요구했던 속사포는 단 1문도 장착되지 않았다. 중국 함대는 분당 32.8발을 쏴 3.28발을 명중시켰고 일본함대는 193.3발을 발사해 28.9발을 명중시켰다. 날렵한 일본 전함들이 새카맣게 만들어놓은 저 탄막 속에서 북양함대는 우왕좌왕했다. 북양함대 군함 다섯 척이 격침됐다. 일본군은 한 척이 침몰하고 두 척이 대파됐다.

전투는 저녁 무렵 끝났다. 남은 북양함대는 여순항으로 귀항한 뒤 남쪽 위해위(威海衛) 기지로 복귀했다. 그리고 다시는 바다로 나오지 않았다.(陳偉芳, ‘청일갑오전쟁과 조선’, 권혁수 역, 백산자료원, 1999, p208)

전투가 끝나고 보니 이상한 일이 또 벌어져 있었다. 중국 군함이 발사한 많은 포탄이 ‘폭발하지 않은 채’ 그대로 선내에서 발견됐다. 포탄은 폭약 대신 ‘모래와 진흙, 석탄 가루가 채워져 있었다.’ 이미 풍도해전에서 그런 공갈탄을 경험한 일본 순양함 요시노호(吉野號)는 이번에도 큰 타격 속에 무사히 귀환했다.

▲위해위해전에서 일본 함대 어뢰에 반파된 북양함대 철갑선 정원호. 패전이 확정되자 사령관 정여창은 자살하고 배는 자폭했다. /일본국회도서관

일본군은 중국 경원호와 치원호를 어뢰 한 방에 침몰시켰다. 이듬해 초 벌어진 위해위 해안 전투에서도 일본군은 어뢰 공격으로 정원호와 래원호, 위원호를 침몰시키거나 대파했다. 중국 함대는 평시 훈련 때 미리 거리를 재고 부표를 설치한 뒤 좌표대로 사격해 명중시키는 겉치레 훈련만 했을 뿐이다.(游戰洪, ‘德國軍事技術對北洋海軍的影响’,中国科技史料 19권(04), 清華大科學技術史暨古文献研究所, 1998, 北京)

11월 21일 북양함대 전략지인 여순항이 함락됐다. 해를 넘기며 계속된 육지전에서 중국군은 전패했다.

1895년 2월 11일 북양함대 사령부인 위해위가 함락됐다. 일본 육군이 기지 서쪽과 남북 기슭을 포위하고 해군이 항구를 공격했다. 사방에서 쏴대는 십자포화에 북양함대는 말 그대로, 궤멸됐다. 정원호를 지휘하던 정여창은 그날 밤 마약을 먹고 자살했다. 반파 상태로 정박 중이던 정원호는 자폭했다. 다음 날 북양함대는 항복했다.(陳偉芳, 앞 책, p226)

일주일 뒤인 2월 19일 위해위를 함락시킨 일본군 제2군이 위해위 대성전(大成殿)에서 승전 파티를 열었다. 대성전은 봉건 중국을 정신적으로 지배한 공자를 모신 사당이요 중화 천하의 상징이었다. 부패가 낳은 절대적인 전력 열세와 근대정신에 대한 안이함이 낳은 결과요, 근대가 전(前) 근대를 접수하는 순간이었다.

그리하여 시모노세키에서 일흔셋 먹은 늙은 이홍장이 쉰다섯 살짜리 일본 대신 이토 히로부미에게 “참괴하다”라고 후회한 것이다. 그 참극은 그림자가 매우 짙었다.

위해위가 함락되고 며칠 뒤 누군가가 일본군에게 편지를 보냈다. 편지에는 이렇게 적혀 있었다. “귀군이 획득한 군함 가운데 ‘광병호(廣丙號)’는 북양함대가 아니라 (우리) 광동성 소속이니 반환해달라.” 당대 개화 지식인 양계초(梁啓超)는 이렇게 평했다. “실로 이는 (찢어진) 중국 각 성의 사고방식을 그대로 보여주는 상징이다. 청일전쟁은 일본과 이홍장 한 사람의 전쟁이었다.”(양계초, ‘이홍장전’)

293. 책 바보 이덕무의 죽음과 깨뜨리지 못한 서얼 차별

“책 팔아 잔뜩 밥해 먹고 자랑하고 나니 서글퍼졌소”

▲창덕궁 주합루에서 바라본 후원 전경. 정조는 주합루 1층에 규장각을 만들고 친위 학자 세력을 키웠다. 그 가운데 서얼출신 검서관 이덕무, 박제가, 유득공과 서이수도 있었다. 하지만 훗날 정조는 이 서얼 출신들을 "배우(광대)로 기른다"라고 속내를 털어놓았다. 이덕무는 그 발언이 있고 일년 뒤에 죽었다. /박종인

이산에서 이성으로, 이름을 바꾼 왕

정조가 즉위한 1776년 5월 22일 조선 정부는 호조에 속한 공무원 산학산원(算學算員) 명칭을 주학계사(籌學計士)로 바꿨다. 충남 논산에 있는 이산(尼山)이라는 지명은 이성(尼城)으로 고쳤다.(1776년 5월 22일 ‘정조실록’) 정조 이름은 ‘李祘’이었는데, 이 ‘祘’자 발음이 ‘산’이었다. 그래서 같은 발음인 ‘산학산원’과 ‘이산’의 ‘산’을 바꿔버린 것이다.(박철상, ‘서재에 살다’, 문학동네, 2014, p26)

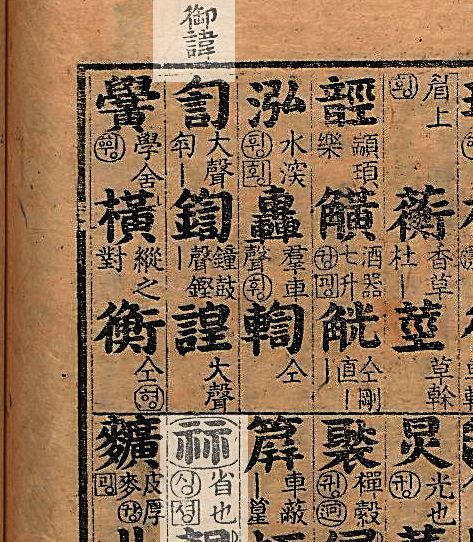

1800년 7월 정조가 죽고 즉위한 아들 순조는 ‘이성(尼城)’으로 개칭된 이산을 이번에는 ‘노성(魯城)’으로 고쳤다. “선왕 이름과 음이 비슷하다”는 이유였다. 9일 뒤 대사헌 이성보(李城輔)가 자기 이름을 ‘직보(直輔)’로 개명하게 해달라고 상소했다. 이 또한 정조와 이름 발음이 같다는 게 이유였다.(1800년 8월 20일, 29일 ‘순조실록’) 이보다 4년 전인 1796년, 정조 명에 의해 편찬된 중국어 발음사전 ‘어정규장전운(御定奎章全韻)’에는 이 ‘祘’을 ‘임금 이름에 쓰는 글자(御諱·어휘)’라고 소개하고 그 발음을 ‘셩(省)’이라고 적고 있다. 스스로 자손 번성을 위해 자손이 많은 서성(徐渻·1558~1631)이라는 인물 이름으로 발음을 교정했다는 분석도 있다.(안대회, ‘정조 어휘의 개정: 이산과 이성’, 한국문화 52, 서울대 규장각한국학연구원, 2010)

이름을 스스로 바꿀 정도로 변화에 적극적이었던 왕, 정조였고 실제로 많은 변화가 그 시대에 벌어졌다. 오늘 할 이야기는 그 변화 가운데 조선 망국 때까지 사회를 갉아먹었던 서얼(庶孼) 문제와 책 바보 이덕무 이야기다.

▲어제규장정운'에 표기된 '祘'의 발음. '셩(생)'으로 기록돼 있다./한국학중앙연구원 장서각

첩 자식도 관직에 등용하라

즉위 이듬해인 1777년 3월 21일 정조는 문무관 인사 담당 부서인 이조와 병조에 이리 명했다. “첩 자식 숫자가 몇 억만 되겠느냐. 그중에 쓰임이 될 사람이 있을 터인데 쓰지 않았으니 모두 바짝 마르고 누렇게 뜬 얼굴로 나란히 죽고 말 것이다. 등용하라.”(1777년 3월 21일 ‘정조실록’)

어명을 받은 이조는 서둘러 서얼 등용 대책 보고서를 올렸다. 보고서는 이렇게 시작했다. ‘처음 한 사람의 건의에 의해 이루어진 것이지만 결국은 백년의 고질적인 폐단이 되고 말았다.’

그 ‘처음 한 사람’ 이름은 서선(徐選)이다. 1415년 6월 25일 태종에게 우부대언 서선이 “서얼 출신은 관직 금지” 진언을 올렸다. “정도전 같은 패악한 서얼 출신 무리가 나오지 않도록 아예 서얼의 벼슬을 막아야 한다”는 명분으로, 정적이었던 정도전이 서얼 출신임을 이용해 이를 조선 왕국 정책으로 제안한 것이다.(박지원, ‘연암집’ 3, 서얼소통을 청하는 소) 이는 경국대전에 규정됐고, 조선시대 모든 첩 자식은 홍길동처럼 법적으로 유리 천장에 눌리고 사슬에 얽매인 2등 백성으로 살았다.

그 첩 자식들을 관직에 등용하라는 파격적인 어명이었다.

2년 뒤인 1779년 정조 친위 학자집단인 규장각에 책을 교정하고 검수하는 ‘검서관’이라는 직제가 신설됐다. 초대 검서관 4명은 이덕무, 박제가, 유득공, 서이수였다. 모두 서얼이었다. 당연했다. 처음부터 ‘서얼 가운데 문예가 있는 사람 4명’이 등용 대상이었으니까.(1779년 3월 27일 ‘정조실록’)

이덕무(38)가 가장 나이가 많았고, 유득공(31), 서이수(30), 박제가(29)는 또래였다. 모두 세간에 문장가로 이름 알려진 서얼들이었고, 사는 곳도 대사동(大寺洞·현 인사동 부근)으로 같았다. ‘찾아가면 집에 돌아가는 것을 까마득히 잊고 열흘이고 한 달이고 머무는’ 그런 사이였다.(박제가, ‘정유각문집’ 1, 백탑청연집 서)

영민하되 불우했던 그 첩 자식들에게 출세 길이 열렸다. 이들과 친했던 연암 박지원은 “가히 특이한 일이나(可謂奇矣·가위기의) 진기한 재주가 있는 사람들이니 버림받지 않았고(盛世抱珍自無遺捐·성세포진자무유연), 이제 굶어 죽지는 않겠다”라고 기뻐했다.(박지원, ‘연암집’ 3, 홍대용에게 보내는 편지3)

이덕무의 기쁨

정조에게 학문은 지적 탐구 대상이며 정치 수단이었다. 스스로를 군주와 스승이 합친 군사(君師)라 부르고, 스스로를 모든 지식과 지혜가 발원하는 ‘만 갈래 강을 비추는 밝은 달의 늙은 주인(萬川明月主人翁·만천명월주인옹)’이라고 불렀다.

그를 지원하는 핵심 조직이 규장각이다. 즉위하던 1776년 창덕궁 후원에 설립한 규장각에서 정조는 학자들을 매를 때리며 가르쳤다. 1781년 궐내각사로 이전할 때까지 규장각은 역대 왕 기록을 보관한 주합루 1층에서 왕실 기록은 물론 청나라 서적까지 망라한 도서관 겸 학술기관으로 기능했다.

‘네 검서관이 꼬리를 물며 열흘에 한 번 숙직을 할 만큼’(이덕무, ‘청장관전서’ 12, 희시료우(戱示寮友)) 일은 고됐다. 게다가 겨우 몸이나 지탱할 정도로 몸집이 가냘팠다.(‘청장관전서’, 윤행임, ‘아정유고’ 서) 하지만 이덕무는 열심히 즐겁게 일했다. “지존(至尊)께서 좋은 벼슬을 내리셨으니 과거 급제와 다를 바 없다”며 과거 응시도 하지 않고 일했다.(‘청장관전서’, 간본 아정유고 8, 선고부군(先考府君)의 유사(遺事))

▲이덕무 글씨. 서얼 출신으로 정조에 의해 규장각 검서관에 임명된 이덕무는 스스로 '책 읽는 바보' 간서치라 불렀다. /국립중앙박물관

간서치와 고금도서집성

이덕무는 독서광이었다. 그가 짧게 자서전을 썼는데 제목이 간서치(看書痴), ‘책 읽는 바보’였다. ‘그의 방은 매우 작았다. 동, 서, 남으로 창이 났는데 해를 따라 밝은 곳에서 책을 읽었다. 심오한 뜻을 깨치면 매우 기뻐서 일어나 왔다 갔다 하는데, 마치 갈까마귀가 짖는 듯하였다. 조용히 아무 소리도 없이 눈을 크게 뜨고 멀거니 보기도 하고, 혹은 꿈꾸는 사람처럼 혼자서 중얼거리기도 하니 사람들은 간서치라 했다.’(‘청장관전서’ 4, 간서치전)

1777년 정조 명에 의해 청나라 백과사전 ‘고금도서집성’이 수입됐다. 5000권이 넘는 이 책은 규장각에 보관됐고, 왕과 규장각 각신만 열람할 수 있었다. 이듬해 이덕무가 사신단원으로 청나라에 갔는데, 빠져 있던 몇 권을 찾아냈다. 이에 정조가 특별히 그에게 열람을 허락하니 ‘손수 그 5000여 책을 열람해 평생 안목을 저버리지 않게 되었다.’(‘청장권전서’ 57, 앙엽기 4)

책으로 마음은 부유했다. 가난 탈출은 하지 못했다. 그래서 ‘’맹자’ 일곱 권을 팔아 밥을 잔뜩 해먹고 유득공에게 자랑을 했다. 유득공 또한 오래 굶었던 터라 즉시 ‘좌씨전’을 팔아 같이 술을 먹었다. 맹자가 밥 지어주고 좌구생이 술 권해주었으니 우리는 두 사람을 한없이 찬송했다. 책을 팔아 취포(醉飽·취함과 배부름)를 도모함이 솔직한 일임을 알았다. 서글프다.’(‘청장관전서’, 간본 아정유고 6, 이서구에게 주는 편지)

서얼을 위한, 서얼만을 위한

이덕무는 청나라에도 알려진 시인이었다. 유득공, 박제가, 이서구과 함께 ‘한객건연집(韓客巾衍集)’이라는 시집을 출간한 ‘사가시인(四家詩人)’이었다. 그 덕에 파격적인 벼슬을 얻은 것이고. 하지만 검서관은 최말단인 9품에 불과했다. 게다가 적자는 응시하지도 않는, ‘서얼을 위해 신설된 벼슬’이었다. 1779년 가을 정조가 검서관들에게 시를 지으라 명했다. 넷 가운데 이덕무 시가 1등으로 뽑혔다. 정조는 수시로 과거 시험지를 직접 채점하던 왕이었지만, 이번에는 채점자가 왕이 아니었다. 왕이 아니라 규장각 각신(閣臣)들이었다.(‘청장관전서’ 20, 아정유고 12, ‘규장각팔경’)

이런저런 한계 속에 미관말직에 만족하며 책으로 마음을 불리던 서얼들에게 어느 날 날벼락이 떨어졌다.

문체반정과 이덕무의 슬픔과 죽음

1791년 10월 정조가 명말청초 문집 수입을 금지시켰다.(1791년 10월 24일 ‘정조실록’) 정조는 성리학을 제외한 모든 학문을 ‘이단’으로 규정한 뒤 “아득히 옛 사람인 공자를 다시 밝히려면 요즘 유행하는 문체를 금지해야 한다”고 선언했다.

이름하여 ‘문체반정’이다. 청동기시대인 공자 시대 필법을 부활시키면 민간 뒷골목에서 유행하는 패관(稗官) 문체로 전파되는 서학(西學)을 억누를 수 있다는 논리다. ‘열하일기’를 쓴 박지원이 패관문학 주동자로 지목돼 경고를 받았다.

1787년 패관소설을 읽은 규장각 문신들이 적발돼 반성문을 쓰기도 했다. 우아한 고문체로 반성문을 제출한 김조순은 훗날 정조의 사돈이 되어 세도정치 문을 열었다. 문체반정을 선언하고 한 달 뒤인 11월 12일 정조는 홍문관과 강화도 외규장각에 보관된 서양 서적을 태워버리라 명했다.(1791년 11월 12일 ‘정조실록’)

청나라 사행 경험이 있는 네 검서관은 그 패관문학에 매료된 문인들이었다. 서양 서적 분서령이 떨어지기 엿새 전, 정조가 어전회의를 소집하고 이렇게 말했다. “이덕무, 박제가 무리는 문체가 전적으로 패관과 소품에서 나왔다. 이들을 규장각에 두었다고 해서 내가 그 문장을 좋아하는 줄 아는데, 아니다. 이들의 처지가 남들과 다르기 때문에 나는 이들을 배우로 기른다(予實俳畜之·여실배휵지).”(‘홍재전서’ 165, 일득록 5 문학 5: 1791년 11월 6일 ‘일성록’)

충격적인 말이었다. ‘쓰임이 있는데 쓰지 않은 인재’라고 적극 중용하라 했던 그 서얼들이 정조에게는 다름아닌 광대였던 것이다. 1년이 갓 지난 1793년 정월 25일 아침, ‘지존(至尊)께서 내리신 좋은 벼슬’에 기뻐하다 광대 취급을 받은 소심한 이덕무가 조용히 죽었다. 정조 이름 ‘祘’을 ‘산’에서 ‘성’으로 바꾼 ‘어정규장전운(御定奎章全韻)’ 제작을 막 끝낸 때였다.(박지원, ‘연암집’ 3, 형암(炯菴) 행장(行狀)) 1777년 정조 명에 의해 만든 서얼 등용 보고서에는 이렇게 적혀 있었다. ‘분수를 모르고 명분을 괴란시키는 서얼은 적자 능멸죄로 다스린다.’

294. 갑오년 삼국지, 운명의 청일전쟁 ⑤무능한 지도자 탓에신음하는 조선

조정은 日軍 위문단 보내고, 병사는 中·日로 갈려 총을 겨눴다

▲1895년 3월 19일 조선정부는 군무대신 조희연을 단장으로 한 일본군 위문단을 파견했다. 그달 19일 위문단은 여순 옆 금주성 일본군 사령부에서 기념사진을 찍었다. 앞줄 가운데 군복 입은 사람이 조희연이다. /일본국회도서관

1894년 2월 15일(양력) 호남 고부에서 터진 동학농민전쟁은 치안력이 전무했던 조선정부로 하여금 청나라 군사를 부르게 만들었다. 조선 진출을 노리고 있던 일본은 즉각 ‘동시출병’이라는 천진조약(1885)을 근거로 조선으로 대규모 군단을 파병했다. 풍도 앞바다에서 개시된 전쟁은 성환으로 상륙했고 이어 평양을 불태우고 압록강을 건너 요동반도를 집어삼켰다. 신생국 일본에 전통 대국 중국이 참패했다. 패배 원인은 기득권을 유지하려는 부패였고, 근대에 대한 무지였다. 중일 양국을 조선으로 불러들인 조선정부는 그때 무엇을 하고 있었는가.

남도의 죽창과 궁궐의 아리랑

1873년 겨울밤 조선 26대 왕 고종이 친정(親政)을 선언했다. 1863년 등극 후 10년 동안 아버지 흥선대원군이 휘두르던 권력을 아들이 직접 행사하겠다는 선언이다. 그 10년 동안 대원군이 해오던 개혁작업(1864년 갑자년에 시작한 ‘갑자유신’이라고 한다)은 그날 밤 멈췄다. 노론과 세도가문 일색이던 정치판은 노론과 고종 척족인 민씨 세력으로 채워졌고 백성을 착취하던 환곡과 전정, 군정 개혁도 멎었다. 친정 선언 이듬해 민비가 고대하던 아들이 태어났다. 훗날 왕위 아니 황제위를 물려받은 순종 이척이다. 매천 황현은 이렇게 기록했다.

‘원자(元子)가 탄생한 이후 복을 비는 궁중 기도제사가 절도가 사라졌다. 왕도 마음대로 연회를 즐겨 경비가 모자랐다. 국왕 부부가 하루에 천금을 소모해 지탱할 수 없으므로 호조와 선혜청 공금을 공공연히 가져다 썼다. 1년도 안 돼 대원군이 10년 동안 쌓아 둔 저축미가 동났다. 이로부터 매관매직의 폐단이 발생하기 시작하였다.’(황현, ‘매천야록’ 1권 上 3.고종·민비의 유연(遊宴)과 매관매직의 발단)

음울했던 1894년도 부패는 여전했다. 그해 음력 3월 1일 고종은 경복궁에서 창덕궁으로 거처를 옮기기로 결정했다. 이사 작업은 세 부서에서 맡았는데 재정 담당 호조(戶曹)와 군사조직인 친군영, 통위영이었다.(1894년 3월 1일 ‘고종실록’)

황현에 따르면 이보다 두 달 전인 그해 정월 고종은 ‘광화문이 무너지는 꿈’을 꾸었다. 놀란 고종이 내린 결정이 창덕궁 이어였다. 이미 남도에서는 동학으로 상황이 급박했지만 궁궐 수리는 더욱 열을 올렸다. 그렇게 군사조직을 토목공사에 투입시키고 고종은, 놀았다. 밤이면 전등을 켜놓고 광대들을 불러 ‘아리랑’을 부르게 했고, 처조카뻘 민영주는 광대들 등수를 매겨 궁궐에서 만든 금은으로 시상했다.(황현, 앞 책 2권, 1894년① 19.궁중의 아리랑 타령)

고종 정권이 전쟁에 대처한 자세

부패는 민란을 불렀고 민란은 전쟁을 불렀다. 민비가 조카 민영소를 통해 뒤를 봐주던 조병갑이 농민 분노를 폭발시켰고, 농민 세력은 조병갑은 물론 부패의 화신으로 낙인찍은 선혜청 당상 민영준(민영휘)을 죽이겠다고 낫을 갈았다. 민비는 이들을 ‘흉도(凶徒)’라고 부르며 토벌대를 보냈다고 민영소에게 편지를 썼다.(‘명성황후의 한글 편지’, 국립고궁박물관 유물번호 ‘고궁 1150′)

고부 민란이 터지고 이틀이 지난 2월 17일, 고종은 그해 11월 7일 북경에서 벌어질 청황실 서태후 환갑연에 보낼 축하 사절을 선정했다. 정사는 이승순(李承純), 부사는 조병우(趙秉友)였다.(1894년 음1월 12일 ‘승정원일기’) 그런데 민비가 어느 날 조카에게 편지를 쓴다. ‘어떠하든지 우리 민가(閔家)는 청국 황제 모자(母子) 생일에 가 인사하는 것이 좋으니, 가는 것이 좋다.’(국립고궁박물관 ‘고궁1187′) 5월 28일 부사 조병우가 상소를 올리고 부사직에서 자진 사퇴했다. 그날 고종은 공석이 된 부사에 처조카 민영철을 임명했다.(1894년 음4월 24일 ‘고종실록’)

7월 12일 민영철이 북경으로 떠날 때 민비는 공식 조공품 외 금은보화를 더 보냈다. 11월 7일 생일 전쟁 와중에 도착한 조선 사신을 본 서태후는 기쁨과 놀라움을 감추지 못하며 사신단을 황실 좌석에 앉혔다.(황현, 앞 책 2권, 1894년⑥ 3.성절사 북경 파견) 조선 사신과 천조국 태후가 유희를 즐기던 그 11월 7일, 일본 육군 제2군은 여순 시가지에 무혈 입성해 행진을 벌이며 도시 외곽 북양함대 사령부 섬멸 결의를 다지고 있었다. 바보 천치가 쓴 각본으로 미치광이가 연출하는 연극 같았다.

“총을 내려놓으라”

연극은 1막으로 끝나지 않았다. 민영철이 중국으로 떠나고 11일이 지났다. 7월 23일 새벽 4시 일본군 혼성여단이 경복궁을 공격했다. 동쪽 건춘문에서 궁궐 수비대인 시위대(侍衛隊)가 일본군과 격전을 벌였다. 시위대 병력 500명이 건춘문에 집중해 있는 사이 서쪽 영추문이 폭약으로 파괴되고 일본군이 난입했다. 일본군은 궁궐 북쪽 끝 건청궁으로 진입해 고종을 위협했다.

평양군으로 구성된 시위대는 군기와 화력이 조선 제일이었다. 독일제 연발소총으로 무장했고 사기도 충만했다. 그런데 오전 5시 30분쯤 고종으로부터 전투 중지 명령이 내려왔다.(1894년 음6월 21일 ‘고종실록’) ‘비록 천한 무리(賤流·천류)이나 국은(國恩)을 입었기에 단결해 결사항전하던’ 조선군은 통곡하면서 총통과 군복을 마구 찢고 부순 후 도주했다.(황현, 앞 책 2권 1894년 ③ 14.일본인의 대원군 영입)

일본군은 크루프 기관포 8문, 개틀링건 8문, 각종 소총 3000정과 무수한 잡무기, 군마 15필을 전리품으로 챙겼다. 이때 고종이 몸소 나와서 “쏜 일이 없기 때문에 빼앗을 이유가 없다”고 무기 몰수 유예를 요청했다. 요청은 무시됐다. 일본군은 ‘수송병 240명만으로는 운반이 불가능한’ 막대한 전리품을 챙겼다.(‘여단보고’ 보고철 등: 박종근, ‘청일전쟁과 조선’, 일조각, 1989, p65, 재인용) 친정 선언 이후 고종이 지방군을 축소시키면서까지 육성한 궁궐 파수대는 반나절 실전 투입을 끝으로 왕국에서 사라졌다.

▲1894년 9월 평양전투에서 촬영한 사진(추정). 일본군에 편입된 조선군이 청나라 포로를 감시하고 있는 장면이다. /映像が語る日韓倂合史(영상으로 말하는 일한병합사)

中·日 장난감이 된 조선정부

다음 날인 7월 24일 대원군이 일본군 등에 업혀 정치에 복귀했다. 그날 아직까지 권력을 잡고 있던 여흥 민씨들이 대거 축출됐다.(1894년 음6월 22일 ‘일성록’) 7월 25일 일본군은 풍도 앞바다에서 청나라 함대를 공격했다. 또 이틀이 지난 7월 27일 조선정부는 일본 측 요구에 의해 조선이 중국 속국임을 규정한 ‘조청상민수륙무역장정’(1882) 폐기를 선언했다.

그러자 8월 4일 청나라 북양대신 이홍장은 임오군란 이후 그때까지 조선을 실질적으로 통치하던 원세개에게 ‘주찰조선총리교섭통상사의(駐紮朝鮮總理交涉通商事宜)’ 직함과 권한을 유지하라고 명했다.(권혁수, ‘이홍장의 조선 인식과 정책 연구’, 한국정신문화연구원 박사논문, 1999, p301~302) 민영준·고종과 담합해 중국군 파병을 주도했던 원세개는 이미 경복궁 공격 나흘 전인 7월 19일 본국으로 도주한 상태였다.

그러자 8월 26일 일본은 조선 정부와 ‘조일양국맹약’을 체결했다. ‘병력 및 무기 수송, 군량 같은 일본군 병참을 조선이 책임진다.’ 눈 깜짝할 새에 조선이 청으로부터 독립이 돼 버렸고 그 대가가 실질적인 대청 선전포고가 돼 버렸다. 일본의 국익을 위해 일본이 독립시켜 버린 것이다.

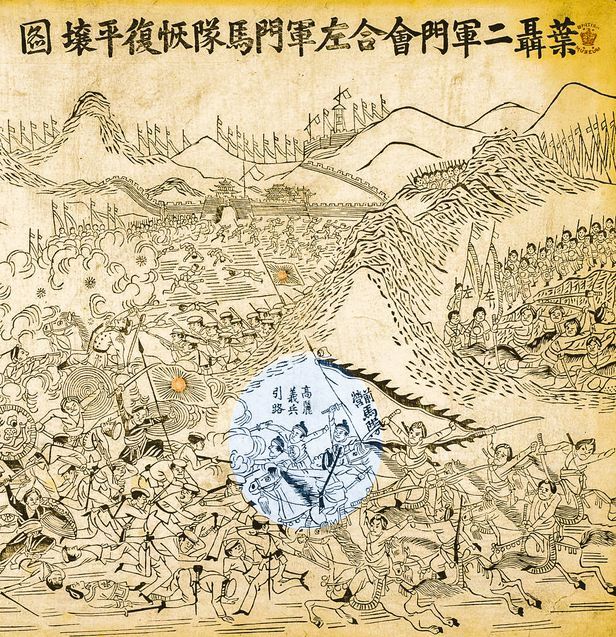

▲청나라 화가가 그린 평양성전투 판화 부분. '고려 의병'이라는 이름으로 청군에 소속된 조선군이 그려져 있다. 조선군은 청일 양국으로 나뉘어 평양에서 서로에게 총을 겨눠야 했다. /영국박물관

서로에게 총을 쏜 조선군

그리하여 이런 일이 벌어지고 말았다. ‘조선군 화살이 어둠 속에서 날아왔다. 중국군은 이 유치한 토박이 병사들을 야간전에 몰아넣고 채찍을 때렸다.(미국 뉴욕월드지 종군기자 J. 크릴먼, ‘On The Great Highway’, 로드롭 출판, 보스턴, 1901, p49)

8월 4일 원세개의 복귀를 명한 이홍장은 동시에 평안도관찰사 민병석에게 “신임 관찰사가 와도 업무 인계를 하지 말고 중국군 작전에 협조하라”고 ‘지시했다’.(‘평양전신국을 통해 평안도 민병석에게 보낸 전보’: 권혁수, 앞 논문, p303, 재인용) 민병석은 명령을 준수해 신임 관찰사 김만식을 무시하고 조선군을 동원해 청군 작전에 참가하고 이홍장에게 이 사실을 보고했다.

평양전투를 앞두고 고종은 이두황이 이끄는 조선군 장용영 부대(장교 3명, 부사관 50명, 역관 1명, 기마 13두)를 일본군 소속으로 참전시켰다. 조일공수동맹에 따른 조치였다. 이에 따라 ‘개성에서는 일본과 중국 양쪽에 소속된 조선군끼리 교전이 벌어졌다. (청나라 명을 따르는) 평안도 관찰사 민병석이 지휘하는 평양 지방군 15명이 나포됐다.’(‘명치27~28년 일청전사’ 2권, 참모본부, 동경인쇄, 도쿄, 1904, p200) 사람들은 옛 관찰사 민병석을 청(淸) 감사, 신임 김만식을 왜(倭) 감사라고 불렀다.(황현, 앞책 2권 1894년 ⑤ 8.청국군의 평양 진주) 평양에서 일본군에 잡힌 조선군 포로 12명은 처형당했다. 처형 방법은 ‘참형’, 칼로 목을 베 죽였다.(‘일청전쟁실기’4 ‘평양 함락사’, 박문관, 1894, p19)

대원군과 고종은 이 짝짝 갈라진 조선군의 분열과 몰락을 더 부채질했다. 부자(父子)는 각각 다른 루트를 통해 “원병을 보내주신 청나라에 무한 감사”라는 편지를 평양 중국군에 보냈다가 이 편지를 일본군에 빼앗기고 말았다. 이 편지를 일본 특명전권대사 이노우에 가오루가 총리대신 김홍집과 탁지부대신 어윤중에게 보여주자 “제발 珠淵(주연·고종의 별호)이라고 적힌 편지만은 돌려달라”며 애원하는 일도 벌어졌다.(‘주한일본공사관기록’ 5, 6. 내정이혁의 건 (6)조선정황 보고에 관한 건, 1894년 12월 28일)

정규군 간 전투에 어처구니없이 희생된 조선군 이야기는 여기까지다. 전황이 격화되면서 청일 양국은 이후 상대국 포로를 무참하게 살해하는 일이 잦아졌고, 이는 결국 1894년 11월 21일 일본군이 여순을 함락하며 벌인 대학살사건으로 연결됐다. 여순학살사건은 종군기자들에 의해 만방에 폭로됐다. 하지만 중국과 일본이 출병 명분으로 내걸었던 동학 민란은 ‘철저하고’ ‘완벽하게’ 진압됐다. 그 이야기는 다음에 하기로 한다. 민란을 진압한 조선정부는 이듬해 3월 20일 군무대신 조희연을 단장으로 하는 일본군 위문단을 전선으로 파견했다.(1895년 음2월 14일 ‘고종실록’)

▲청나라 병사 포로를 참수하는 일본군. '폭행 청병 참수도'라는 판화 부분이다. '문명과 야만의 전쟁'이라는 일본 측 홍보와 달리 일본의 전시 행동에는 근대와 전 근대가 혼재돼 있었다. /영국박물관

295. 흥천사 동종의 운명과 조선 선비 불교 탄압사

“선비가 절에 불을 질렀기로서니 왜 수사를 하는가!”

▲흥천사명 동종’에 새겨진 문양. 세조 때 만든 이 대종(大鐘)은 운명이 기구했다. 조선초기 왕실 종교로 융성했던 불교는 이후 사림이 득세하면서 실질적로 유림들의 테러 대상이 됐다. 서울 정동에 있던 흥천사도 수시로 방화에 시달렸고 많은 절들이 유생들 방화로 폐사됐다. 흥천사 종은 폐사지를 떠나 공무원들 출퇴근 시보용 종으로 쓰이기도 했다./박종인

서울 덕수궁에는 커다란 종이 야외에 전시돼 있었다. 지금은 경복궁에서 복원과 보수 작업이 진행 중이다. 공식 명칭은 ‘흥천사명 동종’이고 대한민국 보물 제1460호다. 종 운명이 참 기구하다. 원래 종은 덕수궁 자리에 있던 흥천사라는 절에 걸려 있었다. 그랬다가 남대문에 걸렸다가 쓰러져 버려졌다가 마침내는 경복궁 광화문에 걸렸다가 식민시대 이왕직박물관에 전시됐다가 해방이 되고 그 자리 덕수궁에 서 있다가 지금은 영문도 모른 채 경복궁에 걸릴 예정으로 수리 중이다. 이 글은 이 흥천사 동종으로 상징되는 조선 선비들의 불교 말살 작업에 관한 이야기다.

조선왕실의 종교, 불교

조선은 이성계가 지휘하는 군인과 정도전이 이끄는 신진 사대부 연합 세력이 건국했다. 고려 말 부패한 불교 세력을 본 신진 사대부는 불교 자체를 혐오했다. 그런데 조선 왕실은 독실한 불교도들이었다. 불교를 옹호하는 왕실과 불교를 반(反)성리학적 이단으로 공격하는 사대부는 늘 갈등을 빚었다.

새 나라를 건국하고 5년 뒤 태조 이성계는 절을 지었다. 절 이름은 흥천사다. 장소는 서울 취현방(聚賢坊)이다. 지금 정동이다. 취현방에는 왕릉이 있었다. 정릉이다. 1396년 죽은 왕비 강씨 무덤이다. 이듬해 창건된 흥천사는 정릉을 지키는 원찰(願刹)이다. 이후 조선 왕릉 옆에는 늘상 원찰이 들어섰다. 태조는 양산 통도사에 있던 석가모니 진신사리 4과(顆)를 모셔와 흥천사 사리각에 봉안했다.

손자 세종은 훗날 야밤에 내시를 시켜 그 사리를 궁궐 내 내불당에 따로 봉안했다. 세종은 또 “한나라 이후 역대 임금이 부처를 섬겼으니 내가 믿어서 뭐가 잘못인가”라며 노회한 관료들 속을 긁기도 했다.(1419년 8월 23일, 1441년 윤11월 14일 ‘세종실록’) 세종이 벌인 훈민정음 사업을 아들 세조가 계승한 방식도 불경 언해였다.

▲덕수궁에 있었던 흥천사 동종

테러의 시작, 연산군

발화점은 연산군이었다. 연산군은 재임 후반부가 되면서 불교와 유학에 관심을 잃었다. 재위 10년째인 1504년 연산군은 “세조가 창건한 절이지만 나라에 도움이 되지 않는 원각사(圓覺寺)를 폐사시키라”고 명했다. 한성 내 사찰 훼철은 태조부터 성종 때까지 유생들 상소에 단골로 오른 레퍼토리였지만 단 한 번도 채택되지 못한 이슈였다. 폭압적인 연산군 독재에 주눅이 들기도 했지만, 관료들은 “지당하신 말씀”이라며 적극 동조했다. 절이 사라졌다. 이듬해 2월 원각사 터에 기생 수천명을 기르는 장악원이 들어섰다.(1504년 12월 26일, 1505년 2월 21일 ‘연산군일기’)

불교 제거에 성공했다고 박수를 치던 성리학 세력도 폭정은 피하지 못했다. 1년 뒤 연산군은 성리학 성지인 문묘(文廟)에서 유학 성현 위패를 철거하고 동물 우리로 만들어버렸다.(1506년 9월 2일 ‘연산군일기’)

그렇게 모든 규범이 와해된 상황에서 정동 흥천사와 태조 이성계가 인근 연희방에 세운 또 다른 절 흥덕사가 유생들의 방화 테러로 불구덩이 속에 사라지고 말았다. 연산군은 이를 ‘불문에 부쳤다.’(1510년 4월 6일 ‘중종실록’) 한성 도성 내 왕실 사찰이 그렇게 전멸했다.

‘미친 아이들’의 방화

1506년 9월 2일 중종이 즉위했다. 중종반정은 연산군 폭정에 맞서 관료들이 일으킨 쿠데타다. 재임 초기 중종은 권력이 없었다. 쿠데타 당일에도 중종은 그 실체를 몰라 자살을 시도할 정도였다. 쿠데타 세력 요구에 따라 연산군 처남 신수근의 딸인 아내와 이혼을 한 그런 왕이었다.(이긍익, ‘연려실기술’ 7권 중종조 고사본말) 그런 허수아비 왕에게 폭정시대를 청산하겠다는 도학 정치가들이 나타나 개혁을 요구했다. 개혁은 교조적인 성리학 일변도였고, 반불교적인 요구는 한두 가지가 아니었다.

1510년 3월 27일 왕실에서 흥천사에 내시를 보냈다. 유생들이 흥천사 물건을 훔친다는 제보를 받고 조사하러 나온 관리였다. 내시가 나타나자 유생들은 내시를 돌덩이로 내려치며 물건을 훔쳐 유유히 사라졌다. 그리고 다음날 밤 흥천사 사리각이 불탔다.(1510년 3월 28일 ‘중종실록’)

다른 사람도 아닌 태조 이성계가 만들고, 다른 물건도 아닌 석가모니 진신사리가 보관된 건물이었다. 연산군 때도 방화를 면한 건물이었다. 사흘 뒤 중종이 대신들을 소집했다. “예로부터 유생들은 ‘미친 아이들(狂童·광동)’이라더니, 어찌 국가 재산을 불태우는가. 수사하라.” 중종은 유생들을 ‘미친 아이’라고 불렀다.

‘왜 우리를 수사하는가’

‘미친 아이’는 방화를 한 유생들만이 아니었다. 이 ‘흥천사 방화 테러’ 초기 수사 과정 일부 기록을 살펴보자.

먼저 실록 사관(史官). “절에 불이 났다고 유생을 심문하다니, 이단(異端)을 두둔하는 것과 다름없구나.”(1510년 3월 30일 ‘중종실록’) 나흘 뒤 승정원이 보고했다. “불 붙인 물건을 들고 절로 들어가는 유생을 본 목격자가 있다. 하지만 미약한 유생이 형벌을 받다 죽을까 두렵다.” 중종이 답했다. “중범죄다. 수사하라.”(4월 4일)

이틀 뒤 손난직이라는 성균관 생원이 상소했다. “석가모니 부도가 하루 저녁에 다 타 버렸으니 천백 년의 쾌거요 유가(儒家)의 경사이며 종사(宗社)의 복이다. 그런데 수사를 받고 있는 수백 유생들은 기운을 잃어 맥이 풀려 있다.” 성균관 교사 유운은 이날 이렇게 주장했다. “절은 왕실과 관계없는데 왜 내시를 보내 일을 만드셨는가. 실수하신 거다. 폭군 연산군도 흥천사, 흥덕사 방화를 묵인했다. 예로부터 임금이 사사롭게 자기 마음대로 하면 그 화가 반드시 종사를 전복시키고야 만다.”

‘종사 전복’까지 들먹이는 관리들에게 중종이 놀라서 답했다. “불이 이웃에 번지면 인명 피해가 생긴다. 이게 사사롭다고?”(4월 6일)

하지만 힘없는 권력자였다. 홍위병처럼 사방에서 달려드는 유학자들 공세에 사건은 흐지부지돼 버렸다. 2년 뒤 중종이 이리 명했다. “흥천사 부지를 사대부들에게 나눠 주라.”(1512년 6월 15일 ‘중종실록’) 흥천사는 폐사됐다.

집요했던 혐오와 무시

불교 흔적을 발본색원하겠다는 관리들 의지는 집요했다. 1519년 국왕 경연 교사인 시강관 이청이 이렇게 말했다. “부처는 만세 명교(名敎·유학)의 죄인이다. 간신들이 협조해 왕실에서 불교를 믿게 되었다. 그러니 원각사 터에 남아 있는 비석을 부수게 해 달라.”(1519년 6월 21일 ‘중종실록’) 연산군 때 기생학교로 변한 원각사지의 비석을 없애버리자는 말이었다. 중종은 “굳이 내가 명해야 하겠는가?”라며 즉답하지 않았다.

이성계가 무학대사와 함께 생활했던 경기도 양주 회암사도 테러 대상이 됐다. 1566년 불교 신자였던 명종이 이렇게 말했다. “듣자 하니 유생들이 회암사를 불태우려 한다고 한다. 놀랍다. 진정한 유생이라면 어찌 이럴 리가 있겠는가.” 실록 사관은 이렇게 평했다. “당연히 뽑아버려야 할 것인데도 오히려 보호하고 아끼는 의도를 보이니 무슨 일인가.”(1566년 4월 20일 ‘명종실록’)

우려대로였다. 임진왜란 와중인 1595년 화포를 만들기 위해 전국을 답사하던 군기시 관리가 선조에게 이리 보고했다. “회암사(檜菴寺) 옛터에 큰 종이 있는데 또한 불에 탔으나 전체는 건재하며(하략).”(1595년 6월 4일 ‘선조실록’) 그 30년 사이에 회암사가 방화된 것이다. 2001년 회암사지 발굴조사보고서에는 이렇게 적혀 있다. ‘폐사 시점의 건물지 대부분이 화재로 인해 폐기된 양상을 보여주고 있다.’(‘회암사1 : 시굴조사 보고서’, 경기도박물관, 2001, p238) 1821년 경기도 광주에 사는 이응준이라는 유생이 회암사터에 있던 무학대사 부도탑과 비석을 부수고 자기 아비 묘를 쓰면서 회암사 수난은 정점을 찍었다.(1821년 7월 23일 ‘순조실록’)

▲경기도 양주 회암사에 있는 무학대사 비석과 부도탑(뒤쪽). 1821년 한 유생이 아버지 묘를 쓴다며 부숴버려 복원한 비석이다./박종인

기구했던 절집 종들

1536년 흥천사 터에 남아 있던 거대한 동종(銅鐘)이 남대문 문루로 옮겨졌다. 세조 때 만든 종이다. 또 연산군 때 폐사된 원각사 동종은 동대문으로 옮겨졌다. 원각사 종은 동대문 근처에 종각을 지어 그곳에 매달았다. 이게 국립중앙박물관에 있는 보신각 옛 종이다. 이후 종각은 헐렸지만 종은 오래도록 땅바닥에 방치돼 있었다. 옮긴 목적은 ‘성 바깥에서 출퇴근하는 관리들이 종소리를 듣지 못해 지각을 하므로’였다.(1541년 6월 1일 ‘중종실록’) 출퇴근 시보 역할을 했던 이 신생 왕국 조선 왕실의 성물(聖物)은 1985년 기능을 정지하고 중앙박물관으로 옮겨졌다.

남대문에 걸렸던 흥천사 동종은 흥선대원군이 경복궁을 중건하면서 광화문으로 옮겨 걸었다. 그리고 식민시대 초인 1910년 이왕가박물관이 그 종을 구입해 창경궁에 진열했다. 1938년 덕수궁에 이왕가미술관이 신설되면서 최근까지 덕수궁 안에 전시돼 있었다. 긴 세월이었다.

296. 갑오년 삼국지, 운명의 청일전쟁 6. 500년 모순을 뒤집은 갑오개혁

500년 쌓인 모순 뒤엎은 그들 “두번 다시 나라를 그르치지 말자”

▲갑신정변 주역 김옥균은 1894년 조선정부가 보낸 자객 홍종우에 의해 암살된 뒤 부관참시와 능지형을 받았다. 일본 지식인들은 그 잔인한 처형에 경악했다. 고종 정부가 환호작약하는 동안 전쟁이 터졌다. 대원군과 갑신정변 세력이 꿈꾸던 세상을 하나씩 그려갔지만, 일본 측 지원 속에 시작된 갑오개혁은 양날의 칼이었다. 김옥균 처형을 묘사한 일본 판화. /영국박물관

갑오개혁의 시작

1894년 7월 13일 조선 정부는 동학 농민군 요구에 항복해 정부 내에 개혁 담당 기관인 ‘교정청’을 설치했다. 고종은 농민 전쟁 원인을 ‘이제껏 미봉책으로 얼버무린 탓에 폐단이 고질로 되어도 고치지 않은 소치’라고 규정했다.(1894년 음6월 11일 ‘고종실록’) 그런데 교정청이 내놓은 개혁안은 ‘탐관오리는 최고형으로 처벌하고’ ‘과다 세금 징수는 금지하고’ ‘불법 징세 또한 금지하는’ 따위(김윤식, ‘속음청사’ 고종31년 음6월16일), 말 그대로 동학 농민군이 요구한 수준의 미봉책에 불과했다. 개혁안 발표 닷새 뒤인 7월 23일 새벽 일본군 혼성여단이 경복궁에 난입했다. 맹렬하게 교전하던 궁궐 수비대 시위대는 일본군에 위협당한 고종 명에 의해 무장해제됐다. 교정청은 흔적도 없이 사라졌다.

7월 27일 교정청이 폐지되고 일본 지원을 받은 신정부 개혁기구, 군국기무처가 출범했다. 어떤 이는 이 정부를 ‘갑오왜란(甲午倭亂)에 의한 친일정권’이라 부르고 어떤 이는 이를 ‘갑오개혁 정부’라고 부른다. 군국기무처가 내놓은 정책들은 하늘이 놀라고 땅이 흔들릴 개혁들이었다. 조선 왕조 500년을 떠받쳤던 봉건적 질서가 몇 달 사이 공식적으로 파괴됐다. 흥선대원군이 시도했던 개혁이기도 했고, 갑신정변 때 김옥균과 박영효와 서재필이 그렸던 이상이기도 했다. 중국과 일본이 천하를 다투며 전쟁을 벌이는데, 조선에서는 근대와 전근대 사이에서 목숨을 건 전쟁이 벌어지고 있었다.

조병세의 대경장(大更張)과 김옥균의 부관참시

1894년 5월 8일 동학 처리를 묻는 고종에게 원로대신 조병세가 이렇게 말했다. “오늘날 백성들은 입에 풀칠도 할 수 없으니 극히 불쌍합니다. 대경장(大更張)과 대시조(大施措)가 없으면 실효가 없으리이다.”(1894년 음4월 4일 ‘고종실록’)

‘대경장’과 ‘대시조’. ‘크게 고치고 크게 조치하라’는 뜻이다. 농민이 죽창을 깎은 이유는 단순히 돈 몇 푼 쌀 몇 톨 부족해서가 아니라는 말이었다. 조선이라는 공동체 구성원을 오래도록 억압해온 거대한 모순이며, 그 모순을 해결하지 않으면 동학 또한 해결되지 않는다는 분석과 경고였다.

이미 10년 전 갑신정변(1884) 때 김옥균 세력이 청산을 선언한 모순들이었다. 갑신정변보다 20년 전 아들 고종 등극(1864)과 함께 대원군 이하응이 10년 동안 실제로 청산 조치를 시행하던 모순들이기도 했다. 대원군은 아들에 의해 10년 만에 추락했다. 김옥균 무리는 48시간 만에 와해됐다. 고종 말대로 그 폐단은 ‘고질로 변해’ 개혁을 기다리고 있었다.

고질화된 폐단 가운데 하나가 김옥균 암살과 부관참시였다. 1894년 4월 14일, 상해에서 암살당한 김옥균 시신이 서울 양화진에 도착했다. 고종은 신하들 의견을 좇아 그 관을 도끼로 부수고 시신은 토막 내고 칼집을 낸 뒤 전국에 뿌렸다. 조선왕조 마지막 부관참시였다. 5월 31일 고종은 “귀신과 사람의 분이 풀렸다”며 대사면령을 발표했다.(1894년 음 4월 27일 ‘고종실록’) 그해 3월 왕세자 척(坧) 성년식 때 차출됐던 평양 기생들은 다시 서울로 상경해 파티 수발을 들어야 했다.(‘사료 고종시대사’ 18, 1894년 12월)

▲갑오개혁정부 총리대신 김홍집

군국기무처의 혁명적 개혁

그런데 두 달이 채 안 지나 일본을 ‘빽’으로 삼은 개혁파가 정권을 잡은 것이다. 조선을 대륙으로 진출할 섬돌로 삼으려는 일본 야심과 시스템을 근본적으로 개혁하겠다는 조선 개화파의 이해관계가 맞아떨어진 궁정 쿠데타였다.

7월 27일 군국기무처가 정부 내에 설치됐다. 수장은 판중추부사 김홍집이 임명됐다. 김홍집은 영의정을 겸직했다. 이틀 뒤 고종과 전⋅현직 대신들이 합동회의를 열었다. 영의정 김홍집에게 고종이 말했다. “함께 와신상담하여 치욕을 씻자.” 김홍집이 말했다. “성상께서 뜻을 굳게 정하고 분발해야만 편안한 세상으로 바꾸는 성과를 이룩하게 되리이다.”(1894년 음6월 27일 ‘고종실록’)

그리고 다음 날 군국기무처가 첫 번째 개혁안(議案·의안)을 제출했다. 주요 의안은 이러했다.

1.중국과 사대 관계를 개정한다 1.신분제를 폐지한다 1. 문무 차별을 폐지한다 1.연좌제를 폐지한다. 1.과부 재혼을 허가한다 1.노비를 철폐한다.

엿새 뒤인 8월 3일 군국기무처 개혁안이 또 나왔다.

1.예산 제도를 도입한다 1.과거를 폐지한다.(1894년 음6월 28일, 7월 3일 ‘고종실록’)

그해 3월 14일 왕세자 성년 기념 과거 시험에는 조선 500년 사상 최다 인원인 23만7299명이 응시했다. 그때 서울 인구는 30만명(추산)이었다.(1894년 음2월 8일 ‘일성록’) 그해 5월 24일 조선 왕조 마지막 과거가 치러졌는데, 그때 합격생 가운데 김옥균 암살자 홍종우가 들어 있었다.(1894년 음4월 20일 ‘고종실록’)

개혁안은 200가지가 넘었다. 하나하나가 충격적이었다. 청일전쟁 직전 급조된 교정청 개혁안과는 비교가 되지 않았다.

500년 동안 봉건 조선이 의심할 여지없이 당연시했던 제도와 관습, 이하응과 김옥균을 좌절시켰던 모순이 일소되고 ‘근대(近代)’라는 새 시간대가 형성될 새 틀이었다.

개혁안에는 이런 조항이 들어 있었다. ‘국왕은 집무실에 나와서 친히 정사를 결재한다’(1894년 음8월 4일 ‘고종실록’) 나랏돈 함부로 쓰지 말라는 경고와 ‘밤에 등불을 대낮처럼 훤히 밝히고 새벽이 되도록 놀다가 어좌에 누워 잠을 자고 오후 3시나 4시에 일어나던’(황현, ‘매천야록’ 1권 上(1894년 이전)⑥ 20.고종의 연희, 국사편찬위) 고종에게 정상적으로 근무하라는 경고도 포함돼 있었다.

개혁정부의 결기

매천 황현(1855~1910)이 갑오개혁을 본 눈은 객관적이었다. ‘(가렴주구가 극에 달해서) 백성들은 울부짖으며 죽기를 기원했다. 그러나 누구 하나 해결해 주는 사람이 없었다. 이때 신법이 반포되자 모두 발을 구르고 손뼉을 치며 기뻐하여 서양법을 따르든 일본법을 따르든 다시 태어난 듯 희색을 감추지 못했다. 조정에서는 우려하는 기색이 역력했지만 배부르고 따뜻해진 시골 사람들은 태평시대를 즐기고 있었다.’(황현, 앞 책 2권 1894년 ⑦ 22.세법개정)

일본 측 강압이 촉발한 개혁이었다. 개혁이 진행되면 일본 측 이익이 커질 가능성도 있었다. 하지만 그때까지 고종-민씨 연합정권이 상실했던 개혁 기회를 또 상실할 수는 없었다. 그 풍경을 바라보며 황현이 이리 덧붙인다. ‘우리를 진정으로 위한 것도 아니지만 그렇다고 병이 나으라고 약을 쓰는 것이 아니라 말하기도 어렵다.’(황현, 앞 책 2권 1894년 ② 7.일본군의 남산 포진과 오토리 게이스케의 알현)

총리대신 김홍집은 각료들을 모아놓고 이렇게 말했다. “우리들이 이미 구시대 제도를 바꿔버린 소인(小人)이 됐으니 청직한 여론에는 죄를 지었다. 하지만 두 번 다시 나라를 그르친 소인으로 후세에 죄를 지어서는 안 될 것이니, 일시의 부귀만 생각하지 말고 각자가 노력하기 바란다.”(황현, 앞 책 2권 1894년 ④ 10. 과거제도 폐지)

▲박영효가 12년 일본 망명생활을 마치고 조선으로 귀국하는 장면. 일본 판화다. /영국박물관

박영효의 귀국

개혁정부는 그 자체가 새 시대를 상징했다. 외무협판 김가진, 공무협판 안경수, 한성부윤 권재형 등 군국기무처 핵심 멤버 중 반 정도가 서자 출신이었다. 그때까지 30년 고종시대 당상관 이상 고관 375명 중 서얼과 중인 관료는 각각 2명과 1명에 불과했다.(‘신편한국사’ 40, ‘청일전쟁과 갑오개혁’, 박훈, ‘한일 역사의 갈림길’, 2022년 2월 4일 ‘동아일보’ 칼럼)

천지가 개벽한 것이다. 그 개벽 중인 천지의 틈새에 마침내 갑신정변 주역 박영효가 귀국했다. 8월 31일 비밀리에 귀국해 있던 박영효가 고종에게 복권 요청 상소문을 올렸다. 9월 3일 고종은 박영효를 사면했다. 12월 9일 갑신정변 관련자들이 모두 복권됐다. 12월 17일 박영효는 개혁정부 내부대신에 임명됐다. 철종의 사위로, 개화파의 원조격인 박영효가 갑오정부에 동참한 것이다. 일본 망명 시절 박영효는 입헌군주제를 포함한 개혁 방안을 고종에게 공개적으로 상소한 적이 있었다.( ‘박영효 건백서’, ‘일본외교문서’ 21권, p293)

고종의 거친 반동과 허무한 좌절

군국기무처 개혁안을 보고받은 고종은 경악했다. 돈 씀씀이도 제한을 받았고 인사권도 제한을 받았다. 낮에는 사무실에 나와서 근무를 해야 했다! 그해 12월 고종은 개혁 정부가 의안을 낸 지 석 달 만에 “정전에 나가서 정사를 보겠다”고 공식 선언했다.(1894년 음 11월 21일 ‘고종실록’) 하지만 군주권 자체에 대한 제한은 묵과할 수 없었다. 그해 11월 일본 특명전권공사 이노우에 가오루에게 고종은 민비와 함께 “군주권은 마음대로 백성의 생명과 재산을 여탈(與奪)하는 권리”라고 주장하던 지도자였다.(이노우에 가오루, ‘내정개혁을 위한 대한정략에 관한 보고’, ‘주한일본공사관기록’ 5권)

이듬해 1월 11일 고종은 의정부 회의를 직접 주재하겠다고 선언하고 하급 관리의 상소를 일체 금지시켰다.(1894년 음 12월 16일 ‘고종실록’) 일체의 여론에 귀를 닫고, 군국기무처 대신 옛 의사결정기관인 의정부를 통해 예전처럼 직접 정치를 하겠다는 뜻이었다. 그리고 그해 5월 군부대신 조희연 인사 문제를 두고 개혁 정부 내 분열이 생기자 고종이 이리 말했다. “군주가 대신 하나 해임 못하면 그게 군주냐? 그냥 공화국을 만들어라.”(‘주한일본공사관기록’ 7권 1.기밀본성왕래 1~4 (16)조 군부대신 진퇴 문제로 내각이 붕괴될 지경에 이른 건 1895년 5월 22일) 어새를 집어던지며 고함지르는 군주 앞에서 내각은 분열되기 시작했다. 한 달이 지난 6월 25일 고종이 내각에 통보했다.

“작년 6월 이후 칙령과 재가 사항은 어느 것도 내 의사에서 나온 것이 아니기 때문에 모두 철회한다.”(‘일본외교문서’ 28권 1책, p444~445, 7.조선 국내정 개혁에 관한 건 301.왕궁 호위병 교대에 관한 국왕과 내각 충돌보고 1895년 6월 26일)

권력은 이미 동력을 잃은 개혁 정부로부터 고종에게 역류하기 시작했다. 1년 뒤 고종은 개혁 정부에 의해 유배형을 당했던 여흥 민씨 일당을 모두 사면하고 석방했다. 갑오개혁 정부, 역사적으로는 대원군과 김옥균이 뿌렸던 씨앗은 그렇게 싹이 트자마자 죽어갔다.

500년 모순을 붕괴시키기에는 저항이 너무도 거셌다. 그 사이 김옥균은 죽어서 귀국했고 동지 박영효는 제 발로 돌아왔다. 시대를 이끌었던 대원군 이하응은 갑오개혁 이후 완전히 정계를 은퇴했다. 조각난 김옥균은 일본과 한국 아산에 그 유택이 나뉘어 있다. 복잡한 경로를 거쳐 식민시대에 죽은 박영효는 부산에 묻혔다가 개발 물결에 밀려 지금 경기도 남양주 모란공원 공동묘지에 묻혀 있다. 대원군 또한 별장이 있던 서울 만리동에 묻혔다가 파주로 이장된 뒤 남양주로 재이장됐다. 조선은 한참을 더 격랑 속에 숨죽이며 살아야 했고, 혁명가들은 그렇게 쓸쓸하게 잠들어 있다.

▲충남 아산에 있는 김옥균 유허. 1894년 4월 서울 양화진에서 부관참시와 능지형을 당한 뒤 김옥균 시신은 사방으로 흩어졌다. 조선 왕국 마지막 능지처사형이었다. /박종인

▲경기도 남양주 모란공원에 있는 박영효 무덤. 부산에 묻혔다가 개발 여파로 모란공원으로 이장됐다. 오른쪽 비석에는 ‘태극기를 만든 인물’임을 알리는 글이 새겨져 있다. /박종인

▲경기도 남양주 흥선대원군 이하응 묘소 아래 서 있는 신도비. 비석에는 6.25 전쟁 전흔이 곳곳에 패여 있다. 권력 무상이 묻어난다. /박종인

297. 조선 학문의 종말 선언① 1786년 병오소회(丙午所懷)

“요망한 이단 서적은 일절 수입을 금하고 모두 불태우라” - 정조

▲정조 본인과 아버지 사도세자, 아들 순조가 태어난 창경궁 위로 낮달이 떠 있다. 정조는 스스로를 만천명월주인옹(萬川明月主人翁)이라고 불렀다. ‘만 갈래 강을 비추는 달의 주인 되는 늙은이’이라는 뜻이다. 본인은 ‘치우침 없이 밝힘으로써 스스로도 밝다’고 자평했지만 정조 시대는 일관되게 성리학 이외 학문을 배격한 학문의 암흑기였다. 1786년 ‘병오소회’는 그 암흑기 시작을 알리는 신호였다. /박종인

관광객 홍대용의 북경 여행

1766년 서울 북촌에 사는 노론 부잣집 사내 홍대용이 작은아버지 홍억을 따라 북경 유람을 떠났다. 유리창(琉璃廠) 서점가에서 눈이 어질어질할 정도로 많은 책도 구경했다. 북경 사방에 산이 없어서 좌청룡 우백호 따위 분간이 필요 없음도 보았다. 신문물이 가득한 북경이었지만 홍대용을 섬뜩하게 만든 사건은 숙소 부엌에 벌어진 화재(火災)였다.

화재 진압 후 역관들이 말했다. “중국 사람들은 한 집에 불이 나면 옆집을 헐어내어 불이 더 번지지 못하도록 할 뿐이니 어리석다.” 홍대용이 농담을 던졌다. “북벌을 할 때 불로 공격을 한다면 힘들이지 않고 평정할 수 있겠다.” 그러자 한 역관이 이의를 제기했다. “언젠가 정양문 문루에 불이 났는데, 물차 10여 대로 비 쏟아지듯 물을 뿌려 댔다. 잠깐 사이 불이 꺼졌다. 이런 교묘한 기계가 있는데 화공(火攻)을 겁낼까?”(이상 홍대용, ‘담헌서’ 외집 8, ‘연기(燕記)’ 경성기략(京城記略)) 물차? 듣지도 보지도 못했고 생각도 못한 기계였다. 홍대용이 말했다. “오랑캐 땅은 군자가 밟을 바 아니라고? 편협하다.”(홍대용, ‘을병연행록’ 1765년 음11월 2일) 북벌 대의론을 붙들고 청을 오랑캐로 여겼던 노론 명문가 청년 홍대용은 귀국 후 ‘청나라를 배우자’는 북학파 거두가 됐다. 세상은 변하고 있었다. 조선 지식인 사회도 변하고 있었다.

국왕 정조가 배운 청나라 ‘질서’

조선 22대 국왕 정조가 즉위하고 1년 뒤 창덕궁 인정전 앞뜰에 품계석이 설치됐다. 그때까지 조선 궁궐에는 품계석이 존재하지 않았다. 정조는 “인정전 앞뜰에 서열이 문란하니 돌을 세우고 이에 맞춰 줄을 서라.”(1777년 음9월 6일 ‘일성록’) 품계석 설치 아이디어는 중국에서 나왔다. 정조가 이리 덧붙였다. “내가 중국의 예에 따라(予欲依中原例·여욕의중원예) 돌을 세워 표시하려고 한다.” 세자 시절부터 연행사들로부터 보고받은 내용 가운데 ‘질서를 잡는’ 표석이 청으로부터 그가 배우려 한 첫 번째 문화였다.

9년이 지났다. 1786년 정월 어느 날 정조가 창덕궁 인정문에서 문무 관리들로부터 신년 국정개혁안을 보고받았다. 지위고하를 막론하고 보고서를 제출한 사람은 324명이었고 제출된 안건은 500건이 넘었다. 목축과 세금에서 무역과 학문에 이르기까지 숱한 개혁안이 쏟아졌다. ‘병오소회(丙午所懷)’라 이름 붙은 개혁안은 훗날 병오소회등록(丙午所懷謄錄)이라는 책으로 편찬됐다. 그날 학문에 관해서 정조가 이렇게 결론을 내렸다. “앞으로 중국으로부터 요망한 서양 서적 수입을 금하고 중국인과 학문 교류 또한 금한다.” 병오년 음력 1월 22일, 조선 땅에서 학문의 자유가 공식적으로 사라졌다.

▲정조릉인 수원 건릉에 있는 표석. ‘대한정조선황제(大韓正祖宣皇帝)’라고 새겨져 있다. 1900년 대한제국 황제 광무제 고종이 세운 표석이다. /박종인

“개혁안을 제출하라”

18세기 후반은 세계적인 변혁기였다. 중국은 건륭제라는 걸출한 지도자가 청나라 전성기를 이끌고 있었다. 극동 일본은 네덜란드, 포르투갈과 교류하며 서구 문물을 받아들이고 있었다. 대륙을 통해 조선에도 유럽 지식과 정보가 유입됐다. 그 가운데 근대 과학이 있었고 조선인이 서학(西學)이라고 부르는 유럽 종교 기독교가 있었다.

지구상 모든 변화는 새로운 정보와 사상에서 나온다. 정조시대는 그 변화가 가장 필요했던 시대였고, 변화를 위한 외부 학문이 진입 준비를 완료한 시대였다. 1786년 음력 1월 17일 재위 10년째를 맞은 국왕 정조가 문무백관으로부터 변화를 위한 보고서 제출을 명했다. 그리고 닷새 뒤 보고회가 열렸다. 보고는 구두(口頭)와 서면 두 방식으로 진행됐다. 추운 겨울날 아침, 그 지도자가 새 시대를 위한 개혁안을 보고받고 하나하나 일일이 품평을 하며 채택 여부를 결정했다.

회의는 신중하고 격렬했다. ‘이 큰 아침 조회에 승지들 일 처리가 엉망’(사간원 정언 이우진)이라는 사소한 고자질부터 ‘호적을 재정비하자’(형조판서 조시준)는 제안까지 다양했다. 정조는 “토지 측량을 똑바로 해야 한다”는 호조좌랑 이의일의 서면보고에는 “진부한 몇 마디 말로 때우려 하지 말라”고 타박을 하는가 하면 “군정을 잘 닦자”는 부호군 이명운 보고서에는 “어쩌면 이렇게도 진부한가”하고 놀라기도 했다. 하도 타박이 잦자 부사직 윤승렬이 “진부한 말 중에 묘한 이치가 있는 법”이라며 잘 들어보시라고 권유할 정도였다.(1786년 음 1월 22일 ‘일성록’)

하지만 마음에 맞는 개혁안이 나오면 정조는 그 즉시 채택해 정책화를 약속했다. 정조는 스스로 군주이자 스승(君師·군사)이요 훗날 ‘만천명월주인옹(萬川明月主人翁: 만 갈래 강을 비추는 달의 주인 되는 늙은이)’이라 자부한 지도자였다.

불발된 박제가 보고서 - 교류와 개방

북학파 관료 박제가 또한 보고서를 올렸다. 박제가는 1778년 북경 여행을 통해 근대 문물에 눈을 뜬 실용주의 학자였다. 내용은 이러했다.

“지금 나라의 큰 폐단은 가난이다. 다른 나라는 사치로 인하여 망한다지만 우리나라는 반드시 검소함으로 인하여 쇠퇴할 것이다. 비단옷을 입지 않아 비단 짜는 기계가 없으니 여인들은 일이 끊겼다. 물이 새는 배를 타고 목욕시키지 않은 말을 타고 찌그러진 그릇에 담긴 밥을 먹고 진흙더미 집에서 지내니 온갖 제조업이 끊겼다. ‘세상이 나빠져서 백성이 가난하다’고 하는데, 이는 나라가 스스로를 속이는 짓이다.”

박제가는 그 대책으로 ‘중국과 통상을 하고’ ‘서양인을 고용해 기술을 익히고’ ‘사대부에게 장사를 허용하자’고 주장했다. “일본과 티베트, 자바섬과 몽골까지 전쟁이 사라진 지 200년이 됐으니 나라를 잘 정비하면 10년 뒤 조선왕국 거적때기 초가집은 화려한 누각으로 바뀔 것”이라고 예측했다.

통상을 허용하고 상공업을 진흥하라는 제안에 ‘만천명월주인옹’ 정조는 시큰둥했다. “그대의 식견과 뜻을 또한 볼 수 있다”고 했을 뿐이다. 분을 참지 못한 박제가는 그 제안을 그해 자기 책 ‘북학의(北學議)’에 실었다.

채택된 보고서 – 금지와 규제

그 명민한 지도자 눈과 귀를 틔워 준 보고가 몇 개 있었는데, 바로 학문에 관한 보고들이었다.

사헌부 수장 대사헌 김이소가 보고했다. “북경에서 사오는 책들은 우리 유가의 글이 아니고 대부분 부정한 서적이다. 이를 금하지 않으면 심술을 어그러뜨리고 세도에 끼치는 해가 끝이 있겠는가. 의주 국경에서 책 수입을 수색하고 적발되면 의주 부윤까지 처벌하시라.” 정조는 “매우 좋으니 아뢴 대로 하겠다”며 즉각 의정부에 입법을 지시하고 평안도에 대책회의를 명했다.

사간원 수장 대사간 심풍지가 보고했다. “정월 초하루에 일식(日蝕)이 발생한 까닭이 무엇이겠는가. 기강이 없고 귀천이 없어서이다. 중국에 간 사신들이 그 나라 사람들과 만나고 편지와 선물을 주고받는다.” 서학(西學)이 사회문제가 되던 때였다. 심풍지는 중국에서 들어오는 문물이 기강 문란의 원인이니 이를 금하라는 것이다. 정조가 바로 답을 내렸다. “금지할 뿐만 아니라 새로 처벌 방안을 마련하라.”

짙어지는 암흑, 죽어가는 학문

서적 수입 및 인적 교류 금지 조치는 그 자리에서 비변사에 의해 법령으로 공식화됐다. ‘중국 사람들과 개인적 왕래 금지’ ‘필담 금지’ ‘선물 및 편지 금지’ ‘적발 시 압록강 도강 후 처벌’ ‘요망한 이단 서적 수입 금지 및 적발 시 분서(焚書)’ 그리고 ‘적발 실패한 의주 부윤은 처벌’.

박제가가 제안한 통상과 교류는 전면 부정됐다. ‘성리학적 기강을 문란케 하는’ 모든 학문 서적은 금지됐다.

이듬해 가을 이 금지령이 구체화됐다. 범법자는 즉시 조선으로 압송해 장을 치고 상관도 연좌시키고 책은 불태우며 이를 감독하지 못한 서장관은 의주에 유배를 보낸다는 처벌 조항이 삽입됐다.(1787년 음10월 10일 ‘정조실록’)

5년이 지난 1792년, 이번에는 중국 서적 일체에 대해 수입 금지령이 떨어졌다. 정조가 이리 말했다. “질기고 글자도 큰 조선 책을 두고 왜 얇고 글씨 작은 중국책을 보는가. ‘누워서 보기 편하기 때문’ 아닌가. 이게 어찌 성인 말씀에 대한 도리인가.” 아예 이단의 유입 통로를 끊겠다는 뜻이었다. 거기서 끝이 아니었다.

“요즘 선비들 글은 내용이 빈약하고 기교만 부려 옛사람 체취는 없이 조급하고 경박하여 평온한 세상 문장 같지 않다. 낡은 문체를 완전히 고치고(頓革舊體·돈혁구체) 금하라.”(1792년 음10월 19일 ‘정조실록’)

‘돈혁구체(頓革舊體)’. 당시 유행하던 천박한 청나라 문체를 완전히 뜯어고치겠다는 선언이었다. 중종반정, 인조반정에 이어 조선 정신세계를 뒤집어엎겠다는 ‘문체반정(文體反正)’의 서막이었다.

그가 즉위 이듬해 품계석을 설치하며 질서를 강조했던 왕, 정조다. 그 지도자가 10년 만인 1786년 ‘병오소회’로 학문 통제를 본격 가동시키더니 이제 지식사회를 자기 달빛 아래 가두겠다고 선언한 것이다. <다음 회에 계속>

298. 갑오년 삼국지 운명의 청일전쟁⑦ 대한제국과 잃어버린 10년

청일전쟁 후 조선 정부는 10년을 허송세월했다

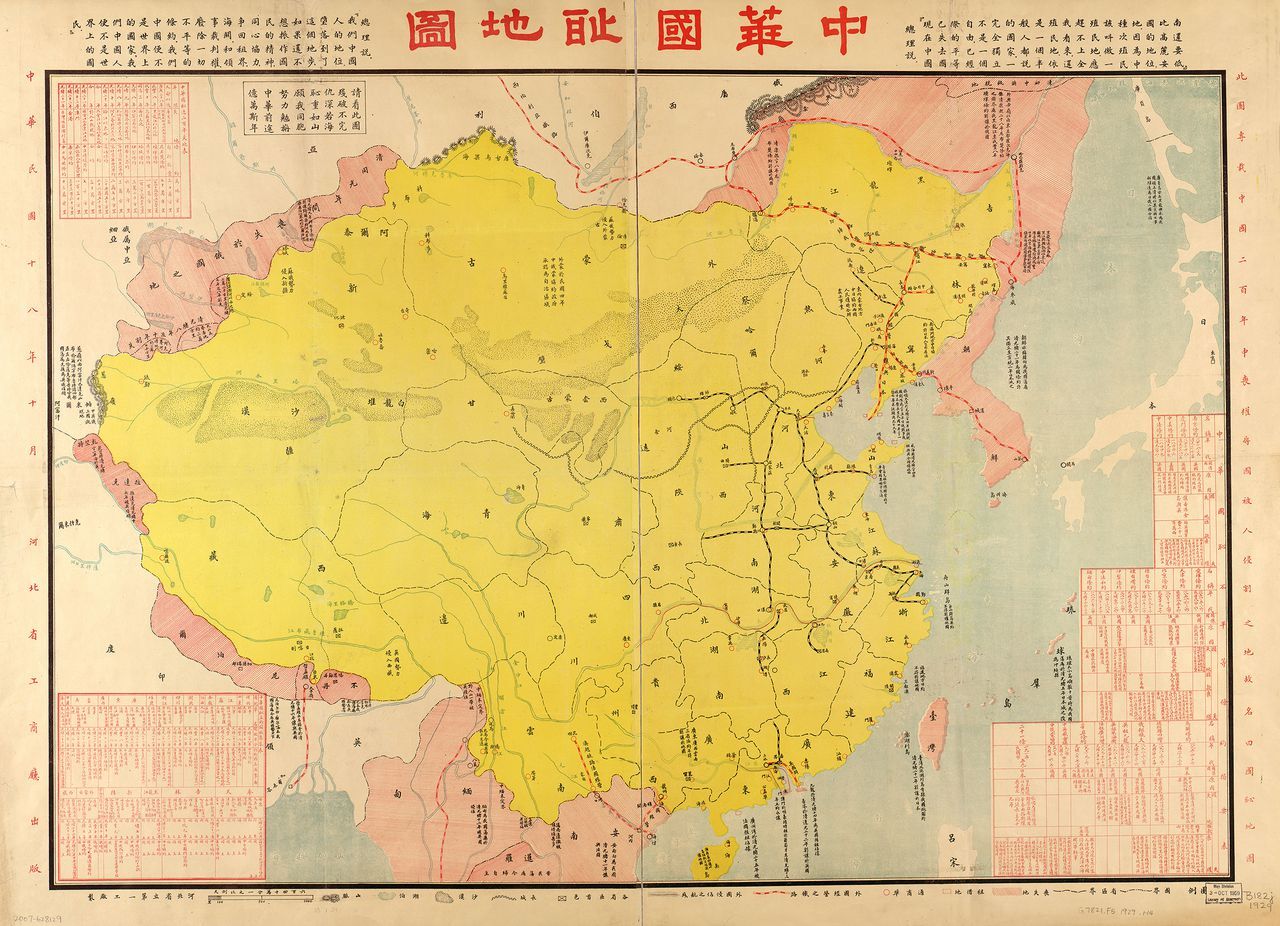

▲1929년 중국 하북성 제1공창이 제작한 ‘중화 국치 지도(中華國恥地圖)’. 그때까지 300년 동안 외세에 의해 상실한 중국 실지(失地)를 표시한 지도다. 영국, 프랑스, 일본, 러시아 제국(諸國)에 빼앗긴 영역을 표시한 ‘국치 지도’는 1916년 중화제국 황제를 자칭한 원세개에 의해 제작이 시작됐다. 그런데 조선 또한 ‘실지’로 표시돼 있고 ‘1895년 시모노세키조약으로 독립을 허락 받고 1910년 일본에 멸망’이라고 적혀 있다. /미국 국회도서관

중국 국치 지도와 조선 독립경축절

1911년 신해혁명이 터졌다. 이듬해 청나라가 붕괴됐다. 이어 건국된 중화민국은 혼돈을 거듭하다 1916년 중화제국으로 바뀌었다. 황제는 원세개였다. 원세개가 북경에서 황제를 자칭하는 사이 각 성(省)이 서로 독립을 주장하며 대륙은 내전 일보 직전 상황으로 빠져들었다. 위기에 몰린 원세개 정부는 상해 중앙여지학회(中央輿地學會)를 통해 중국 역사상 가장 희귀한 지도를 제작했다. 지도 이름은 ‘中華國恥地圖(중화국치지도)’다. 청 왕조가 겪은 국난과 치욕을 교훈 삼아 내전으로 외세에 어부지리를 주지 말자는 교훈적 지도다. 원세개가 죽은 뒤에도 1931년까지 중국은 도처에서 ‘국치 지도’를 만들어 반(反)외세 투쟁에 활용했다.(梁二平, ‘中國海圖史’, 開明書店, 홍콩, 2021, p492)

그 지도에는 이렇게 적혀 있다. ‘지도를 보라. 부서져 불완전하고 원수들은 바다처럼 깊고 치욕은 산처럼 무겁다. 바라건대 우리 동포는 노력에 또 노력해 중화의 앞날 억만년을 만들라(請看此圖殘破不完 仇深若海耻重如山 願我同胞努力勉旃 中華前途億萬斯年·청간차도잔파불완 구심약해치중여산 원아동포노력면전 중화전도억만사년)’ 그리고 지도에는 상실한 땅을 가리키는 ‘실지(失地)’들이 표시돼 있다.

그런데 당시 조선 또한 실지로 표기돼 있다. 옆에는 이렇게 적혀 있다. ‘조선. 한국이라고도 함. 우리나라 번속이었는데 광서21년(1895) 시모노세키조약으로 그 독립이 허락됨.’ 청일전쟁 종전협정인 시모노세키조약 때까지 조선은 역대 중국 속국이었다는 말이다.

▲'중화 국치 지도’에는 조선 또한 ‘잃어버린 땅(失地)’로 표시돼 있다. ‘원래 우리 속국이었으나 1895년 시모노세키조약으로 독립을 허락 받고 1910년 일본에 멸망’이라고 적혀 있다. /미국 국회도서관

과연 1895년 6월 2일 조선 국왕 고종이 이렇게 조령을 내린다. “시모노세키조약을 통해 우리 독립을 세계에 표창했다. 영구 독립을 기리는 독립경축일(獨立慶日·독립경일)로 정해 큰 명절(大慶節·대경절)로 삼으라.”(1895년 음5월 10일 ‘고종실록’) 그런데 지도에 붙은 조선 설명은 이렇게 끝난다. ‘선통2년(1910) 일본에 멸망함.’ 속국을 독립시켜줬더니 일본에 망했다는 뜻이다. 독립 15년 만에.

수천 년 중국이 지휘하던 천하(天下)가 붕괴되고 근대 세계가 시작됐다. 어쩌면 조선 역사상 국가 운명을 바꿀 수 있는 가장 결정적인 시기가 도래했다. 하지만 조선 지도부는 근대로 연착륙할 기회를 붙잡지 않았다. 청일전쟁 종전 후 1905년 을사조약까지 10년을 많은 사람은 ‘잃어버린 10년’이라고 부른다.

조선을 외면한 열강들

1894년 8월 1일 일본이 중국에 공식 선전포고를 한 이후 열강은 일제히 중립을 선언했다. 영국은 선전포고 전 상선 고승호가 일본 포격에 침몰당했는데도 중립을 선언했다. 미국, 독일, 오스트리아에 이어 러시아 또한 각료회의에서 중립을 선언했다. 영국은 오히려 일본에 호의적이었다. 영국은 일본이 중앙아시아에서 영국과 헤게모니 쟁탈전을 벌이고 있던 러시아의 극동 남하를 저지할 수 있는 세력이라고 판단했다. 전황이 압도적인 일본 승리로 돌아갔어도 열강은 ‘이해관계 손상을 우려해’ 겉으로는 중립을 지켰다.(석화정, ‘청일전쟁 전황과 조선의 독립 문제에 대한 열강의 정책’, 군사 102집, 군사편찬연구소, 2017) 전쟁 동안 일본군에 의해 3만명이 넘는 조선인이 학살당했지만 열강은 침묵했다. 일본 종군기자들이 쏟아붓는 동학 진압 기사도 이들에게는 무의미했다. 세계 곳곳에 식민지를 둔 그들에게는 이익 극대화를 위한 공존 질서가 더 중요했다.(조경달, ‘이단의 민중반란’, 박맹수 역, 역사비평사, 2008, p329)

주영국 일본공사 아오키 슈조는 “유럽 제국은 일본 요구가 유럽 이익을 해치지 않고 중국의 생존 자체를 위협하지 않는다면 전혀 반대할 이유가 없다”라고 본국에 보고했다. 일본이 승리하면 대륙에서 일본이 큰 이권을 차지하고, 여타 열강 또한 ‘최혜국 대우’ 조항(한 국가에 부여하는 유리한 대우를 다른 조약 당사국에도 부여한다는 조항)에 따라 동일한 이득을 얻으려는 심산이었다.(陳偉芳, ‘청일 갑오전쟁과 조선’(1959), 권혁수 역, 백산자료원, 1999, p228)

그리고 그해 10월 26일 일본 내무대신 이노우에 가오루가 전권공사로 입국했다. 단순한 공사가 아니었다. ‘전권(全權)’을 가진 거물 정치인이 직접 조선을 좌지우지하겠다는 뜻이다. 친일 혹은 최소 중립을 선언한 외세로부터 외면당한 조선은, 고립무원이었다.

▲충북 화양계곡에 송시열 제자들이 새겨 넣은 ‘萬折必東(만절필동)’. ‘죽어도 중국을 섬기겠다’는 뜻의 선조 글씨다. 역대 중국 왕조에 대한 사대는 청일전쟁으로 공식 종료되고, 조선은 정글 같은 근대세계로 팽개쳐졌다./박종인 기자

고종의 독립 선언과 개혁 거부

1864년 1월 21일(음력 1863년 12월 13일) 26대 조선 국왕에 등극한 고종은 그해 10월 9일 청 황제로부터 국왕에 정식으로 책봉됐다. ‘승정원일기’는 이러하다. ‘특별히 황제 허락을 받아 고칙(誥勅·번국의 왕을 봉하는 황명)을 반포하게 되었나이다. 황은이 하늘같아(皇恩如天·황은여천) 보답할 방도를 모르겠나이다.’(1864년 음 9월 9일 ‘승정원일기’) 그리고 1894년 건국 이래 최대 민란, 동학농민전쟁이 터졌다. 죽창을 들었던 동학 농민군은 고종 정권이 부른 외국군에 의해 무자비하게 진압됐다.

조선에서 시작한 청일전쟁은 대륙에서 종료됐다. 그 부산물로, 열강의 외면 속에, 일본의 야심 가득한 조선 독립이 이뤄졌다. 1895년 4월 17일 일본 시모노세키에서 청일 양국 간 맺은 조약 1조는 ‘청은 조선이 완결 무결한 자주 독립국임을 확인하며 일본과 대등한 국가임을 인정한다’였다. 철저한 부산물이며 대륙을 노리는 일본이 조선을 자기네 섬돌로 삼겠다는 노골적인 선언이었다. 조약 체결 두 달 뒤 일본은 독일과 프랑스, 러시아 3국의 간섭에 의해 전리품으로 넘겨받은 요동반도를 반환했지만, 이미 일본은 ‘이들 3국 연합은 화장 처리만을 남긴 시신 정도의 힘밖에 없는 존재’로 판단하고 있었다.(최문형, ‘러시아의 남하와 일본의 한국 침략’, 지식산업사, 2007, p272)

그런데 ‘독립’을 한 것이다. “하늘같은 황은을 갚을 길이 없다”고 했던 그 지도자가 조약 체결 한 달 보름 뒤인 6월 2일 영원무궁한 독립을 경축하라고 명한 것이다. 어명 뒤에는 일본 후원을 받는 갑오개혁 정부가 있었다. 그런데 고종은 이 ‘독립 선언’ 후 23일이 지난 그달 25일 “작년 6월 이후 칙령과 재가 사항은 어느 것도 내 의사에서 나온 것이 아니기 때문에 모두 철회한다”라고 전격 선언했다.(‘일본외교문서’ 28권 1책, p444~445, 7.조선 국내정 개혁에 관한 건 301. 왕궁 호위병 교대에 관한 국왕과 내각 충돌보고 1895년 6월 26일) 어부지리로 얻은 혹은 강요된 독립은 받아들이고, ‘구시대 병을 고치려고 쓰는 약’(황현, ‘매천야록’ 2권 1894년 ② 7.일본군의 남산 포진과 오토리 게이스케의 알현)은 단칼에 거부해버린 것이다.

▲서울 서대문에 있는 독립문. 조선 국왕이 중국 사신을 영접하던 영은문 자리에 독립협회가 1896년 건립했다. /박종인 기자

잃어버린 10년

당시 아시아에서 활동했던 영국 외교관 조지 커즌은 조선을 이렇게 보았다. ‘조선은 팔에 안겨 있는 아기 힘밖에 없다. 그런데 그 유약함이 조선의 유일한 강점이다.’(조지 커즌, ‘Problems of the Far East’, Longmans, 런던, 1894, p231) 조선이 동아시아의 판도를 바꿀 정도로 강력했더라면 틀림없이 열강에 먹혀버리고 말았으리라는 뜻이었다. 외세에 의존해 생존하던 조선 정부에 대한 조롱이기도 했다.

청일전쟁 종전 후 조선을 둘러싼 국제 정세는 진공 상태였다. 청은 배상금 마련에 정신이 없었고 일본 또한 국내 정치로 시끄러웠다. 러시아는 만주 경략에 여념이 없었다. 1896년 6월 9일 모스크바에서 러시아와 일본 사이에 ‘상호 합의 하에 조선에 간여한다’는 로바노프-야마가타 의정서가 조인됐다. 최소한 외교적으로는 조선에서 러시아와 일본이 세력 균형에 합의했다는 뜻이다. 그 상황에서 조선은 비교적 간섭을 받지 않는 상태에서 근대를 맞이할 수 있었고, 그러해야 했다.

러시아가 주도한 삼국간섭에 굴복해 일본이 요동반도를 반환하자 고종 정권은 러시아에 접근했다. 이에 반발한 일본은 정부가 개입해 왕비 민씨 암살 사건을 벌였고, 이에 고종은 1896년 2월 러시아 공사관으로 파천했다. 이후 정국은 친러시아 집단이 이끌었다.

1896년 8월 10일 고종은 러시아 공사관에서 경운궁(덕수궁) 수리공사 개시를 명했다.(1896년 양력 8월 10일 ‘고종실록’) 이듬해 2월 고종은 경복궁을 버리고 경운궁으로 환궁했다. 그 사이 고종은 민영환을 보내 러시아 니콜라이 2세 대관식에 참석시켰다. 그곳에서 민영환은 전권으로 ‘조선을 러시아 보호령으로 삼아달라’고 요구했고 훗날 무산됐지만 러시아는 이를 받아들였다.(말로제모프, ‘러시아의 동아시아정책’, 석화정 역, 지식산업사, 2002, p136: 허동현, ‘대한제국의 모델로서의 러시아’, 명지대 국제한국학연구소 연례학술대회, 2005, 재인용)

1897년 10월 대한제국을 선포한 고종은 한 달 뒤 왕비 민씨를 위해 국고를 탕진하면서 성대한 국장을 치렀다. 1899년 고종 정권이 반포한 ‘대한국국제’에는 제정러시아 차르에 버금가는 황제 독재권이 규정됐다. 정치 고문, 군사 교관, 무기, 철도, 광산, 목재 같은 이권이 러시아로 넘어갔다.

이권이 러시아로 넘어가는 광경을 본 다른 열강들도 ‘최혜국 대우’ 조항을 내세워 이권을 챙겨갔다. 이 과정에서 러시아어에 능했던 김홍륙이라는 역관이 한 동안 고종의 입과 귀 행세를 하며 권력을 누렸다. 러시아와 일본이 조선을 남북으로 분할점령하자는 말이 나오자 고종은 반대를 물리치고 평양에 풍경궁이라는 대규모 궁궐 공사를 강행했다.

1905년 을사조약 체결 직전까지 대한제국 정부 치하에서 벌어진 일들은 이미 명백하게 밝혀져 있다. 수동적으로 개시된 개혁을 거부하고 권력을 극소수 집단에 집중시킨 결과, 조선과 그 후속 국가인 대한제국은 ‘황제 또는 황제로부터 권한을 위임받은 소수의 관료가 동의하면 그만인 허약한 주권을 가진 나라로 전락했다(김윤희, ‘제국민(帝國民), 대한제국, 대한제국 황제’, 내일을 여는 역사 17, 내일을 여는 역사재단, 2004)’. 총 한 방 쏘지 않고 도장 하나로 나라가 넘어가버린 근본 원인이다.

잃어버린 그 10년에 대해 유사한 많은 평가가 존재한다. 하나를 인용한다. ‘1896년부터 1905년까지 10년을 성실히 그리고 효과적으로 이용했었더라면 한국의 미래는 바뀌었을 것이고 극동의 역사와 세계 역사도 아마 상당히 바뀌었을 것이다.’(이정식, ‘한국민족주의의 정치학·The Politics of Korean Nationalism’(1963·캘리포니아대 출판부), 한밭출판사, 1983, p83~85) 1963년 이정식 교수(작고)가 쓴 이 책 영문 원본에는 ‘성실히 이용했다면’이라는 문구가 ‘conscientious use’라고 적혀 있다. 첫 번째 사전적 의미는 ‘양심적인’이라는 뜻이다.

299. 조선 학문의 종말 선언② 문체반정과 백탑파의 몰락

정조의 사상 통제로 조선 학문은 몰락했다

▲1803년 음력 7월 2일 훈련도감 무관 108명이 훈련대장인 영안부원군 김조순 후원으로 서울 창신동에서 시회(詩會)를 열었다. 뒤쪽에 원각사 10층석탑이 보인다. 석탑은 흔히 백탑(白塔)이라 불렀다. 박지원, 이덕무, 유득공, 박제가 같은 이용후생을 주장한 학자들이 백탑 주변에서 수시로 만나 백탑파를 형성했다. 김조순은 백탑파 수장인 박지원 글을 맹비난하고 정조의 ‘문체반정’에 적극 동조한 관료였다. 그 덕에 김조순은 정조 사돈이 됐고, 순조의 장인으로 세도정치 문을 열었다. 백탑파는 학문 탄압 속에 사라졌고 그 학문도 맥이 끊겼다. 박지원이 죽기 2년 전 김조순이 후원한 이 시회 그림은 바로 학문 탄압의 상징이기도 했다. 이들은 시회를 기념하는 그림과 시집 ‘탑동연첩’을 남겼다. /서울역사박물관

1786년 음력 1월 22일 정조는 창덕궁 인정문 앞에서 국정개혁안 보고회를 열었다. 이름하여 ‘병오소회(丙午所懷)’다. 학문에 관해서 정조는 대사헌 김이소와 대사간 심풍지가 제안한 개혁안을 채택했다. ‘중국 서적 수입 금지’와 ‘중국인과 교류 금지’였다. 공무원 감찰과 고발을 맡은 사헌부 수장과 간쟁을 책임지는 사간원 기관장이 강력하게 주장한 ‘개혁’ 조치였다.(2022년 4월 13일 ‘박종인의 땅의 역사 297. 조선 학문의 종말 선언① 1786년 병오소회(丙午所懷)’ 참조)

그런데 애당초 정조는 이 학술 교류 금지책을 염두에 뒀던 듯하다. 정조는 병오소회 바로 전날 이 김이소와 심풍지를 대사헌과 대사간에 임명했다. 조정에서 가장 ‘말발’이 센 자리에 앉혀 놓은 뒤, 자기가 하고 싶었던 말을 그들 입으로 대신 하게 만든 것이다. 박제가를 비롯해 부국(富國)을 위한 개혁안을 제시한 사람이 있었으나 정조는 채택하지 않았다.

이로써 외부로부터 신문물이 도입될 통로는 공식적으로 차단됐다. 그리고 6년 뒤 정조가 이렇게 선언한다. “낡은 문체를 완전히 고치고(頓革舊體·돈혁구체) 금하라.”(1792년 음 10월 19일 ‘정조실록’) 1792년 양력 12월 2일, 조선 왕조에서 학문과 사상의 자유가 사라진 날이었다.

백탑파의 우정 그리고 날벼락

개혁안이 거부된 박제가는 ‘백탑파’ 학자였다. 백탑파는 연산군이 철거한 서울 원각사지(현 탑골공원) 흰 탑에서 따온 명칭이다. 연암 박지원이 전의감동(종로타워 근처)에 살았는데 박지원과 또 다른 개혁파 학자 홍대용이 이끌던 학자 무리를 백탑파라 불렀다. 백탑 주변에 살던 이덕무, 유득공, 서상수, 이서구 같은 사람들과 남산골에서 이들을 즐겨 찾아갔던 박제가, 홍대용, 백동수가 그 백탑파다. 청나라 여행 경험이 풍부한 이들은 ‘한번 찾아가면 집에 돌아가는 것을 까마득히 잊고 열흘이고 한 달이고 머물러 지내며’(박제가, ‘정유각문집’1, 백탑청연집서) 새 세상을 설계해갔다. 사탕을 좋아했던 이덕무는 “박제가가 우리 집에서 내 사탕을 훔쳐 먹는다”고 이서구에게 고자질을 하기도 했고(이덕무, ‘청장관전서’, 아정유고6 이서구에게 주는 편지) 박제가는 친구들에게 개 삶는 법을 가르치며 몸보신을 하라고 독려하기도 했다.(정약용, ‘다산시문집’ 20, 정약전에게 보내는 편지) 술과 음식을 장만해 밤을 꼬박 새우면 서로 지은 글로 책 한 권이 나올 정도였다.(박제가, 위 글)

그런데 1792년 겨울날, 이 백탑파에게 날벼락이 떨어졌다. 정조가 어전회의에서 이렇게 선언했다. “문풍(文風)이 이와 같이 된 것은 따져 보면 모두 박지원의 죄다. ‘열하일기(熱河日記·1780)’를 내가 익히 보았으니 속일 수 없다. 박지원은 법망에서 빠져나간 거물이다(是漏網之大者·시루망지대자). 열하일기가 세상에 유행한 뒤에 문체가 이와 같이 되었으니 결자해지하라.”(박지원, ‘연암집’2, 연상각선본 ‘남공철에게 답하는 편지’) 우아한 고문(古文)을 버리고 저급한 문체로 저급한 내용을 담은 청나라 패관잡기를 퍼뜨린 거물이 박지원이라는 뜻이었다. 박지원만이 아니었다. 청나라 선진 문명 도입을 주장하던 백탑파 전원에 해당하는 문제였다. 정조는 “반성문을 쓰면 홍문관 제학에 제수하겠다”며 문체 전향을 유도했지만 당시 안의현감 박지원은 “바라서는 안 될 것을 바라는 건 신하된 자의 큰 죄”라며 반성을 거부했다.(박종채, ‘과정록’2) 대신 1799년 서울 가회동에 살 때 박지원은 ‘과농소초’라는 농업 정책 제안서를 정조에게 헌상했다. 정조는 “경륜을 펼친 좋은 책을 얻었다”라며 그를 칭찬했다. 하지만 열하일기에서 번뜩이던 비수 같은 문제의식과 문체는 무뎌질 수밖에 없었다.(박종채, ‘과정록’3)

가속화된 학문 탄압

1791년 전라도 진산(현 충남 금산)에 사는 남인 윤지충이 서학(西學)을 신봉해 제사를 지내지 않았다는 첩보가 올라왔다. 노론 계열에서 서학 교도들을 박멸하자는 주장이 봇물처럼 터져나왔다. 일부 연루자들은 처형한 뒤 정조는 서학을 ‘발본색원’할 방안을 내놨다.

“처벌이 능사가 아니다. 근본을 바르게 하는 것이 느슨한 것 같아도 더 쉽다. 서학을 금하기 위해 패관잡기부터 금지한다.” 그리고 정조가 제안했다. “패관잡기로 쓴 모든 책들을 물이나 불 속에 던져 넣으면 어떨까.”(1791년 음10월 24일 ‘정조실록’)

다음 달 12일 홍문관 수찬 윤광보가 “정학(正學)을 밝혀 사설(邪說)을 물리치시라”며 홍문관에 있는 서양 책들을 큰 거리에서 태워버리라고 상소했다. 정조가 답했다. “멀리까지 내갈 일이 있겠는가. 즉시 홍문관에서 태워버려라.”(1791년 11월 12일 ‘정조실록’)

분서(焚書)를 제안하던 날 정조는 “성리학을 제외한 모든 학문은 이단”이라고 선언했다. 남인을 제거하려는 노론을 견제하고 왕권을 강화하려는 정치적 목적 달성을 위해 학문의 자유를 희생시킨 것이다.

1792년 음력 3월 24일 경상도 안동 도산서원에서 이황 별세 222주년 기념 특별과거시험이 열렸다. 경상도 유생 7228명이 응시했다. 영의정 채제공이 이를 기념하는 비문을 지었다. 비문 내용은 이러했다. ‘서학이 동방으로 흘러와 서울과 경기까지 퍼졌으나 유독 영남은 한 사람도 오염되지 않았다. 주상께서 “퇴계가 남긴 교화”라며 감탄하셨다(上歎·상탄).’(채제공, ‘번암선생집’ 57, 도산시사단비명)

그리고 그해 10월 정조는 공식적으로 패관잡기를 엄금하는 문체반정을 선언했다. “완전히 뜯어고치라.”(1792년 음10월 19일 ‘정조실록’) 닷새 뒤 패관체를 쓰는 초계문신 남공철을 조사하라고 명했다. 반성문 또한 ‘잡소리를 늘어놓은’ 남공철은 장 70대를 선고받고 이를 돈으로 대신 때웠다. 돈은 정조가 ‘바른 문체’라고 칭찬한 규장각 동료 성대중 칭찬 잔치 비용으로 사용됐다.(1792년 음12월 24일 ‘일성록’) 낭패를 본 남공철은 곧바로 “임금이 당신이 주범이랍디다”라고 박지원에게 편지를 썼다.

그리고 정조는 5년 전인 1787년 패관소설을 읽다가 적발됐던 김조순과 이상황에게 반성문을 받으라고 명했다. 마침 청나라 사신으로 뽑혀 북상 중이던 김조순은 허겁지겁 5년 전 일을 반성하는 글을 조정에 보냈다. 반성문을 본 정조가 이리 말했다. “문체가 바르고 우아하고 뜻이 풍부하다. 촛불을 밝히고 읽고 또 읽고 밤 깊은 줄도 모르게 무릎을 치곤 했다.”(1792년 11월 3일, 8일 ‘정조실록’) 훗날 김조순은 패관잡기 유통 주범인 박지원을 이렇게 비난했다. “박지원은 맹자 한 장을 읽으라고 시키면 한 구절도 못 읽을 거다.” ‘임원경제지’를 저술한 백탑파 관료 서유구가 박지원을 두둔하자 김조순이 이리 답했다. “그대가 이 정도까지 문장을 모르는구나. 내가 있는 동안 홍문관과 예문관에 근무할 생각 말라.”(홍길주, ‘수여난필(睡餘瀾筆)’: 정민, ‘비슷한 것은 가짜다’, 태학사, 2020, 재인용)

백탑파의 몰락, 학문의 종언

18세기 개혁 사상을 대표한 학파는 북학파요 백탑파다. 오랑캐로 멸시했던 청나라에서 서양 학문과 과학과 신문물을 목격하고 이를 조선에도 구현하려는 원대한 비전을 가진 학자와 관리들이었다. 그런데 그들이 지향한 그 신문물이 왕에 의해 이단으로 규정됐다. 그 왕은 1798년 스스로를 ‘만천명월주인옹(萬川明月主人翁: 만 갈래 강을 비추는 밝은 달의 주인)’이라 부르며 세상 모든 학문의 원천이라고 선언했다.

활발하게 저술 활동을 하던 백탑파는 활동을 중단했다. 누구는 죽고 누구는 지방에 발령이 나 뿔뿔이 흩어졌다. 안의현감에 임용돼 경상도로 내려간 박지원이 처남 이재성에게 편지를 쓴다. “수십 년 긴 세월, 떼 지어 노닐던 옛 친구들이 거의 다 죽어 하룻밤 우스개를 하고 싶어도 불가능하다. 대신 전혀 모르던 사람이 튀어나와 나를 오랑캐라고 욕지거리를 늘어놓는다.”(박지원, ‘연암집’2 연상각선본 ‘이재성에게 답함’)

“이덕무, 박제가 무리는 문체가 전적으로 패관과 소품에서 나왔다.”(정조, ‘홍재전서’ 일득록 5 문학 5) 백탑파 관리들은 하나같이 반성문 제출을 명받았다. 이 과정에서 정조는 본심을 드러냈다. “이들을 규장각에 뒀다고 내가 그 문장을 좋아하는 줄 아는가. 이들이 서얼 출신으로 처지가 남들과 다르기 때문에 둔 것이다. 나는 실로 이들을 배우로서 기른다(予實俳畜之, 여실배축지).”

문체반정이 공식 선언되고 석 달 뒤, 1793년 정월 25일 아침 이덕무가 죽었다. 죽기 전날까지 반성문 작성을 고민하다가 글을 쓰지 못하고 죽었다.(‘청장관전서’ 간본 아정유고 8, ‘선고부군(先考府君)의 유사(遺事)’) 이덕무가 죽었다는 소식에 안의현감 박지원은 “마치 내가 죽은 거 같다”라고 슬퍼했다. 그리고 맑은 대나무숲에 자리를 깔고 술상을 차린 뒤 ‘꿈속에 찾아온 죽은 옛 벗들’과 한참 이야기를 나눴다.(박종채, ‘과정록’3) 박지원은 끝내 반성문을 쓰지 않았다.

정조를 촛불 아래 밤새우게 만들고 패관체 몸통 박지원을 비난했던 김조순은 훗날 정조 사돈이 됐다. 죽기 직전 정조가 아들을 맡긴 것이다. 나라를 맡긴 것이다. 순조 장인으로서, 김조순은 세도정치 시대를 연 권력가가 됐다. 그리고 1803년 백탑파의 상징인 희디흰 원각사지 탑이 보이는 산중에서 훈련대장 김조순 휘하 무관(武官) 108명이 시회(詩會)를 열었다. 그 풍경을 그린 그림과 글이 남아 있다. 제목은 ‘탑동연첩(塔洞宴帖)’이다. 서문에는 이렇게 적혀 있다. ‘영안부원군 김조순님께서 특별히 은택을 베푸시니, 죽을 곳을 알지 못할 지경이다(不知死所 부지사소).’

▲김조순을 찬양하는 ‘탑동연첩’ 서문. ‘김조순 대감 은혜에 죽을 곳을 알지 못할 지경이다’라고 적혀 있다./서울역사박물관

학문의 몰락, 국가의 몰락

1805년 박지원이 죽었다. 1829년 아들 박종채가 편집해둔 ‘연암집’을 효명세자가 빌려갔다. 효명세자는 개혁을 주도하던 권력자였다. 그런데 이듬해 그 왕자가 요절했다. 스물한 살이었다. 반환된 책은 ‘나라를 다스리는 방책을 강구한 대목들’에 종이가 접혀 있었다.(박종채, ‘과정록’4)

아들 종채도, 손자 박규수도 ‘유림의 비방을 의식해’ 연암집을 출판하지 못했다.(김택영, ‘중편연암집’, ‘박지원 연보’, 1916) 연암집이 세상에 나온 때는 1900년이다. 이 또한 책을 낸 사학자 김택영이 ‘패관잡기’로 규정한 글들은 제외됐다.(김영진, ‘박지원의 필사본 소집들과 자편고 연상각집 및 그 계열본에 대하여’, 동양학 48집, 건국대동양학연구소, 2010) 그래도 개화파 지식인 김윤식은 “당세에 쓰이지 않으리라 짐작하고 백 년 후까지 남겨둬 원대한 효과를 거두게 되었다”라고 평가했다.(김윤식, ‘운양집’ 10, 연암집 서문, 1902)

동시대에 살았던 정약용의 방대한 저서들이 출판된 때도 1902년이었다. 같은 백탑파 서유구가 쓴 산업 백과사전 ‘임원경제지’는 무려 1966년에야 서울대에서 영인본으로 첫 출간됐다. 문체반정 이후 이용후생과 부국강병책을 담은 책들이 암흑 속에 묻혔던 것이다.

‘19세기 후반 조선에는 서양으로부터 과학기술을 제대로 받아들여야 하겠다는 각오를 가진 인사들이 거의 없었다. 그런 정신 자세가 훈련된 일이 없었기 때문이다.’(국사편찬위, ‘신편한국사’ 1, ‘근대과학시대’) 조선은 ‘유교의 교의에서 한 발자국도 벗어나지 못한 과학 정신이 없는 나라’로 몰락했고(모리스 쿠랑, ‘조선문화사서설’(1896), 김수경 역, 범우사, 1995, p136) ‘일본의 상대(上代)를 밝혀준 나라’에서 ‘주자 외에는 영웅호걸을 아는 자가 없는 나라’로 전락해 있었다.(혼마 규스케, ‘조선잡기’(1894), 최혜주 역, 김영사, 2008, p24, 181)

박지원은 말년에 아들 종채에게 여덟 글자를 써준 적이 있었다. ‘因循姑息 苟且彌縫(인순고식 구차미봉)’. 인습을 못 벗어나고 눈앞의 편안함만 좇으면서 땜질하는 태도라는 뜻이다. 그리고 이리 일렀다. “천하만사가 이 여덟 글자로부터 잘못된다.”(박종채, ‘과정록’4) 갑신정변(1884) 주역 가운데 한 명인 박영효는 이렇게 기억했다. “박규수 대감 집에서 연암집을 읽으며 귀족을 통박하는 세계관을 배웠다.”(이광수, ‘갑신정변회고담, 박영효씨를 만난 이야기’, 1931년 3월 1일 ‘동광’ 19호) 이 ‘박규수 대감’은 연암 박지원의 손자다. 그러니까 어둠 속에 이어져온 백탑파의 개혁성이 갑신정변으로 폭발한 것이니, 학문을 말살한 문체반정이 없었다면 개혁가들이 꿈꿨던 세상은 얼마나 앞당겨졌을 것인가.

▲박지원 초상화 /실학박물관

2022.05.04

300. 갑오년 삼국지 운명의 청일전쟁⑧/끝 시모노세키조약과 종전

끈질기게 근대화를 시도한 일본이 시대를 주도했다

▲일본 야마구치현 시모노세키 부두에는 청일전쟁 종전협상장으로 사용됐던 옛 연회장 ‘춘범루(春帆樓)’가 있다. 1895년 종전협상 그대로 재현된 회담장에는 청일 양국 대표단이 앉은 자리가 표시돼 있다. 오른쪽 앞은 ‘대청제국흠차두등전권대신’ 이홍장, 건너편은 ‘대일본국전권변리대신’ 이토 히로부미 자리다. 전쟁터였던 조선은 초대받지 못했다./박종인 기자

시모노세키 풍경(風景) 1: 승자

일본 야마구치현 시모노세키 부두에는 ‘춘범루(春帆樓)’라는 연회장이 있다. 복어 요리 전문 요리점이다. 일본어로는 ‘슌판로’라고 읽는다. 분관은 기념관이다. 기념관 이름은 ‘일청강화기념관(日淸講和記念館)’이다.

1895년 4월 17일 이홍장이 이끄는 청나라 협상단과 이토 히로부미가 대표인 일본 협상단이 청일전쟁 강화조약을 체결한 장소다. 그 협상 테이블이 복원돼 있다. 안내문에 따르면, 협정 당시 가구와 물품은 지역 유지들에게 선물로 줬다가 매년 체결 기념일이 되면 춘범루에서 공개 행사를 가졌다. 춘범루 입구에는 전쟁과 협상을 주도한 일본 내각총리대신 이토 히로부미와 외무대신 무쓰 무네미쓰 흉상이 서 있다.

시모노세키 풍경 2: 패자

기념관 광장 건너편에는 산등성이를 따라 작은 포장길이 나 있다. 길 이름은 ‘이홍장도(李鴻章道)’다. 1895년 3월 19일 시모노세키에 도착한 청나라 협상단은 다음 날 여기 춘범루에서 협상을 시작했다. 협상 닷새째인 3월 24일 이홍장이 미치광이 극우 괴한한테 총격을 받았다. 얼굴을 다친 이홍장은 보름이 넘은 4월 10일에야 회담에 참석했다. 그때 보안과 안전을 위해 큰길 대신 숙소인 인접사(引接寺)에서 춘범루까지 왕복했던 소로가 이 이홍장도다. 안내문은 이홍장도가 ‘시민들의 사랑을 받고 있다’고 소개한다.

▲시모노세키 ‘춘범루’ 건너편 공원에 서 있는 ‘조선통신사상륙엄류지지’ 기념비. 2001년 건립됐다. 글씨는 당시 한일의원연맹 한국회장 故 김종필 글씨다. /박종인 기자

시모노세키 풍경 3: 희생자

기념관 건너편 해변 아미타사공원(阿弥陀寺公園)에는 찾는 이 드문 기념비가 서 있다. ‘조선통신사 상륙엄류지지(朝鮮通信使上陸淹留之地)’ 기념비다. 1607년부터 1764년까지 11차례 대마도를 거쳐 여기 시모노세키에 상륙한 뒤 에도(현 도쿄)까지 에도막부를 찾았던 조선통신사를 기념하는 기념물이다. 2001년 한국 포천 화강석을 가져와 만든 이 기념비에는 중·한·일 3개국어로 이렇게 적혀 있다. “선진 문화국인 조선의 문화 사절로서 세련된 학문, 화려한 예술, 뛰어난 문화의 향을 전했다.”

1895년 1월 정신 못 차린 중국

이미 1894년 가을부터 중국에는 곧 전쟁이 평화적으로 끝나리라는 소문이 돌았다. 그것도 ‘11월 7일 이전’이라고 날짜까지 박힌 소문이 돌았다. 국가 존망이 걸린 전쟁이었지만, 평화적 조기 종전을 원한 이유는 따로 있었다. 그날은 음력 10월 10일로 서태후 환갑연이 예정된 날이었다.

환갑연은 주력 군사인 북양함대 건설 예산까지 전용하며 준비한 이벤트였다. 몽골족이 아닌 한족이며 개혁파인 이홍장을 못 미더워하던 권력층도 차츰 종전(終戰)을 위해 이홍장에게 모든 권한을 맡기는 쪽으로 여론이 형성됐다. 책임도 함께.(권혁수, ‘이홍장의 조선인식과 정책 연구’, 한국정신문화연구원 박사논문, 1999, p307)

환갑잔치는 예정대로 치렀다. 잔치에는 조선 정부가 보낸 사신단도 참석했다. 사신단 부단장은 조선 왕비 민씨 조카인 민영철이었다.(1894년 음4월 24일 ‘고종실록’) 그리고 11월 15일 이홍장은 측근 장지동(張之洞) 의견을 좇아 중대한 결정을 내렸다. ‘종전 대가로 조선을 포기한다.’(‘電稿’3, ‘江督張來電’ 등: 권혁수, 앞 논문, p308, 재인용)

1895년 1월 착각 속 조선

그리고 이듬해 3월 이홍장 일행이 시모노세키를 찾았다. 사전 협상에서 이미 조선 독립과 전쟁 피해 배상 및 영토 할양이라는 종전 조건이 제시된 상태였다. 조선 독립은 1895년 1월 27일 일본 대본영 어전회의에서 강화조건 제1조항으로 결정된 사항이었다. 국제관계 속 조선은 이렇게 조선이 빠진 중일 양국 회담장에서 나올 서류 한 장에 그 운명이 달려 있었다. 일본 결정 사흘 뒤인 1월 30일 조선정부는 내무아문령을 통해 “아직도 청나라를 사모하는 부도덕한 역적은 처벌한다”고 발표했다.(1895년 음1월 5일 ‘고종실록’) 이 발표가 일본 결정과 어떤 직접적 관계가 있는지는 확실하지 않다.

그 사이 고종은 “청나라 국경에 군사를 강화하라”는 상소를 받아들이고, 총리대신 김홍집은 “일본의 승리로 조선왕국 독립권이 인정됐으니 칙사를 파견하자”고 제안했다. 고종은 “개선한 일본군에 음식을 내려주라”고 답했다.(1895년 음2월 2일, 12일 ‘고종실록’) 분명히 전쟁의 결과 조선은 공식적으로 500년 속국 상태에서 벗어나긴 했는데, 어딘가 궁색하고 어색했다. 일본 천황이 대본영 장성들과 함께 조선 독립을 약속한 의도를 고종과 갑오정부는 정확하게 파악하지 못하고 있었다. ‘500년 학정 개혁’이라는 국내 모순 타파에 몰두한 개혁정부는 일본이 가지고 있던 제국주의적 의도를 읽지 못했다. 1882년 임오군란 이후 10년 넘도록 청나라로부터 직접 통제를 받은 고종 또한 사대로부터 해방된 권력 행사를 꿈꿨을 뿐이었다.

▲1895년 2월 9일 일본군 제2군 승전파티가 열린 중국 위해위 대성전(大成殿). /일본국회도서관

치유 불능한 청 황실 부패

종전 협상은 사전 협상에서 크게 벗어나지 않았다. 청일 양국 대표단은 절대 다수 미국과 유럽 유학파로 구성됐다. 일본은 대표인 이토 히로부미 본인부터 영국과 독일 유학파였다. 중국 일등참찬관 마건충은 1882년 임오군란 당시 흥선대원군을 납치할 때 배석했었고, 그해 조선이 미국과 조약을 맺을 때도 상국(上國) 감독으로 참관했던 인물이었다.

그런 ‘상국’이 근대 강국 일본과 참으로 굴욕적인 종전을 했다. 조약 1조는 속국 조선 독립이었고 치러야 할 배상금은 은화 2억냥과 요동반도, 대만 할양이었다. 훗날 3국간섭으로 요동반도를 돌려받은 중국은 그 대가로 은화 3000만냥을 추가로 배상해야 했다. 이홍장은 조선 독립을 조건으로 대만 유지를 주장했지만 중국은 조선도 대만도 잃었다.

그리고 중국은 ‘근대(近代)’로 가는 동력 또한 완전히 상실했다. 3년 치 세출 예산에 달하는 배상금을 갚기 위해 청 황실은 막대한 외채를 도입했다. 그럼에도 황실은 서태후 유락 시설인 이화원 공사를 속개했다. 서태후 명에 의해 ‘수입산 아편에 붙는 아편세’를 전액 이화원 공사에 투입하기로 결정했다. 1898년에는 외국산과 국내산 아편 전매시장을 설치해 정부가 직접 구매해 판매하기로 결정했다. “악마의 풀(惡卉·악훼)”이라는 상소가 올라왔지만 무용지물이었다.(戚其章, ‘颐和園工程與北洋海軍’, 社會科學戰線 1989(04), 吉林省社會科學院) 청조 부패는 그 어떤 약으로도 고칠 수 없는 지경에 도달해 있었다. 춘범루 옆 ‘이홍장도’는 중상을 입은 그 천자국을 상징했다.

▲1895년 3월 19일 일본군 위문단으로 파견된 조선 군부대신 조희연 일행 단체사진. 가운데 군복 차림에 칼 든 사람이 조희연이다. /일본국회도서관

초대받지 못한 옛 손님, 조선

이미 임진왜란 10년 전인 1582년 10대 소년 4명을 바티칸에 파견해 유럽을 목격한 일본이었다. 1641년 나가사키에 개설된 네덜란드 동인도회사를 통해 유럽 학문과 정보를 수입해 서양 근대 문물을 접해왔던 나라가 일본이었다. 19세기 서양 제국주의가 아시아를 집어삼킬 때 강병과 부국을 국가 정책으로 택해 근대화 작업에 뛰어든 일본이었다.

춘범루 건너편 조선통신사 기념비문은 ‘화려’ ‘찬란’ ‘선진’ 따위 미사여구로 가득하다. 하지만 18세기 이후 문화와 문명의 선진성은 일본으로 넘어갔다. 돈을 써가며 얻을 정보도 학문도 더 이상 존재하지 않았다. 1811년 이후 일본은 조선통신사를 더 이상 받지 않았다. 1881년 고종이 일본에 보낸 조사시찰단(신사유람단) 단원 어윤중은 조선보다 훨씬 강한 일본을 목격하고 이리 말했다. “이웃 나라의 강함은 우리나라에 복이 아니다(隣國之强 非我國之福也·인국지강 비아국지복야).”(어윤중, ‘종정연표’ 2, 1881년 12월 14일)

일본이 자기 마음대로 가지고 놀기 위해 조선을 독립시켰고, 조선은 그리 되었다. 협상 타결 두 달 뒤 고종은 “조선 독립을 경축하라”며 독립기념일 제정을 명했다.(1895년 음5월 10일 ‘고종실록’) 얼토당토않은 착각이었다. 일본 정부는 배상금으로 4년치 국가예산을 확보하고 교육과 추가 군비 확장으로 나갔다. 그 결과는 10년 뒤 모두가 무모하다고 했던 러일전쟁 도발과 아무도 예상 못 한 전쟁 승리였다. 권력에 집착하며 그 10년을 낭비한 조선 권력층은 주어진 독립을 무(無)로 돌려버렸고, 조선 백성은 독립을 상실했다. 여기까지가 1894년 여름 시작해 1895년 봄 완료된 동아시아 삼국지, 청일전쟁 이야기다.◎