國父 李承晩 大統領 이야기 2024/ 01-02 독립운동가 이승만의 위대한 업적들 - 2025.03.03 한국은 더한 수모도 겪었다

國父 李承晩 大統領 이야기 2024/

01-02 독립운동가 이승만의 위대한 업적들

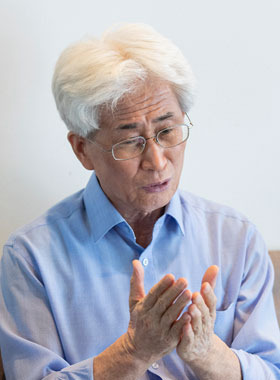

김두얼 명지대 교수가 말하는 ‘한강의 기적’의 진짜 출발점

이승만 대통령을 재조명한 다큐멘터리 영화 ‘건국전쟁’이 100만 관객을 넘으면서, 이승만 정부 때를 다시 보려는 움직임이 커지고 있다. 국사 교과서엔 해방 이후 한국 경제를 ‘남북 분단과 정치적 혼란으로 경제적 어려움이 가중됐다’고 서술하고 있다. 경제학계에선 한국의 경제 성장은 1961년 5·16 군사 정변 이후 1960년대 박정희 정부가 수출 주도 경제 정책을 펼치면서 시작됐다는 게 정설(定說)이다. 하지만 이런 정설과 달리 근대적 경제 성장의 시점을 이승만 정부 때인 1950년대로 봐야 한다고 주장하는 경제사학자가 있다. 경제 이론과 통계 분석에 기반해 역사를 분석하는 수량 경제사학자인 김두얼 명지대 경제학과 교수를 지난 5일 만나 그 근거를 들어봤다.

▲5일 오전 서울 명지대 연구실에서 김두얼 교수가 한국의 성장률 추이와 근대적 경제 성장에 대해 설명하고 있다. /이태경기자

◇‘한강의 기적’의 출발점

- 근대적 경제 성장의 시점이 왜 중요한가.

“1만 년이 넘는 인류 역사에서 지난 200년 동안 지속적인 경제 성장이라는 굉장히 이례적인 일이 나타났다. 전근대 사회에선 어떤 땐 소득이 좀 느는 것 같다가도 다시 내려가고 해서 낮은 소득 수준이 크게 변하지 않는 상태가 오래 지속됐다. 그런데 근대 사회에선 1인당 GDP(국내총생산)나 소득이 지속적으로 증가하는 상태가 나타났고, 이를 근대적 경제 성장이라 부른다. 이는 산업화와 결합돼 나타난다. 한국에서도 근대적 경제 성장의 시점을 찾는 게 중요하다.”

- 1950년대를 ‘침체기’가 아닌 ‘성장기’라고 주장하는데, 이유는.

“박정희 대통령이 정권을 잡고 나서 경제개발 5개년 계획 등으로 경제 성장을 위한 여러 가지 정책을 폈고, 그 때문에 과거 침체기에서 벗어났다라는 게 일반적인 생각이다. 물론 1960년대부터 성장률이 10% 가까운 고도 성장이 시작된 건 맞다. 그렇다고 근대적 경제 성장이 1960년대에 시작됐느냐는 다른 얘기다. 1954~1960년 평균 성장률이 5.3%다. 학계에선 3~4% 성장을 하면 근대적 경제 성장을 했다고 본다. 5% 넘는 성장률은 결코 낮지 않고, 분명히 지속적 성장이 있었다는 것이다.”

- 가난한 시기 아니었나.

“1950년대 우리 경제는 어려웠고, 사회는 혼란스러웠다. 이는 상당 부분 소득 수준이 낮은 데 기인했다. 하지만 소득이 낮고 경제가 어렵다는 것과 경제가 빠른 속도로 성장하고 있다는 건 구분해 봐야 한다. 흔히 1950년대 경제가 혼란스러웠기 때문에 성장이 없는 정체된 상황이라고 짐작하기 쉬운데, 이는 사실과 다르다.”

- 성장률 외 다른 근거는.

“다양한 통계에서 성장과 산업화의 근거를 찾을 수 있다. 유엔이 1950년대 각국 산업 분야 성장률을 비교한 자료를 보면, 한국의 산업 생산 증가율은 경공업과 중공업 모두 전 세계에서 가장 높은 수준이었다. 전력 생산량을 봐도, 1950년대에 연평균 13.1% 상승해 12.5%였던 1960년대 전반기보다 오히려 높았다. 제조업 생산 증가율도 1955~1960년 연평균 13.6%를 기록해 1960년대 전반의 12.3%보다 높았다. 이를 종합해 보면 1950년대 경제가 침체돼 있었고 희망이 없었다고 보는 건 어떻게 보면 1960년대 경제 개발을 너무 부각시키다 보니 왜곡된 시각이라 할 수 있다.”

▲그래픽=조선디자인랩 한유진

◇1950년대 성장 이유

- 1950년대 성장은 전후 복구의 ‘반짝’ 효과 아니었을까.

“1950년대 성장률이 높았던 건 6·25 전쟁 후 복구 효과도 있었을 것이다. 또 전후 복구엔 경제 원조가 큰 역할을 했다. 그런데 단순히 원조의 역할이 컸다고 하고 말 게 아니다. 2차 대전 이후 굉장히 많은 나라가 원조를 받았지만, 원조를 근대적 경제 성장과 연결했던 나라는 극히 드물다. 전후 복구 과정에 북한도 중국과 소련에서 원조를 받았는데, 1인당 원조액은 남북한이 거의 비슷했다. 하지만 북한은 1960년대 경제 발전에 실패했고, 이것이 장기적 침체로 이어졌다. 그러나 한국은 1950년대 원조를 통한 높은 경제 성장을 이뤘고, 이후 고도 성장의 토대를 만들었다.”

- 이승만 정부 경제 정책 중 후대에 영향을 미친 것은.

“수출을 1960년대부터 중요하게 생각했고 1950년엔 그러지 않았다고 생각하는 사람이 많은데, 이는 사실과 많이 다르다. 1950년대 이승만 정부도 수출을 늘리기 위해 할 수 있는 모든 것을 다 하려고 했다. 당시 총수출액이 총수입액의 10% 수준에 불과해 무역 적자가 극심했기 때문에 수출을 늘리는 게 아주 중요했다. 예컨대 수출입 링크제 같은 것이 1950년대에 만들어졌다. 이는 수입에 필요한 달러를 배분할 때 수출을 한 기업에 달러를 더 배분하는 정책이다. 수출 진흥 정책도 1950년대에 시작됐다고 봐야 한다.”

- 다른 경제 정책의 영향은?

“이승만 정부의 어떤 특정 정책이 성장에 얼마나 영향을 미쳤는지는 앞으로 연구해야 할 주제다. 예컨대 ‘유상몰수, 유상분배’식의 농지개혁이 성장에 기여했다는 말이 많지만, 아직 구체적으로 입증하는 연구는 거의 없다. 학자들이 할 일이 많다.”

◇성장 출발점을 왜 다시 보나

- 경제학계 정설은 박정희 정부 때 성장이 시작됐다는 것이다.

“고도 성장과 근대적 경제 성장을 구분하지 않고, 고도 성장이 언제 시작됐느냐를 갖고 우리 경제를 이해하는 접근을 하다 보니 나오는 설명이라고 본다. 성장률을 갖고 근대적 경제 성장을 따지는 것은 사이먼 쿠즈네츠, 월터 로스토우 등의 학자들이 했던 경제발전론의 전통적 연구에 기반한 것이다. 근대적 경제 성장을 한 서유럽 국가들의 1950~2000년의 연평균 성장률은 3.2%라는 걸 참고하자.”

- 성장 시작을 몇 년 더 앞당겨 보는 게 어떤 의미가 있나.

“우선 역사적으로는 1950년대를 정확하게 이해한다라는 의미가 있다. 그리고 경제 성장을 정권별로 토막 내지 않고 쭉 이어서 본다는 측면에서도 중요하다. 더 나아가 한국의 경제 성장을 체계적으로 이해한다는 것은 전 세계사적으로도 중요하다. 많은 외국 학자가 한국 성장에 관심을 갖는 건 그간 선진국이 원조를 하거나 개발도상국이 많은 다양한 경제 정책을 썼지만 한국 빼고는 눈에 띄게 성장한 사례가 그다지 없기 때문이다. 실패에서 배우는 것보다 성공에서 배우는 게 훨씬 많다. 이런 관점에서 1950년대 성장이 시작됐다는 것을 인정하고 그 이유를 밝혀내는 게 중요하다.”

“한국이 받은 1인당 원조액은 세계 평균에 못 미쳐”

김두얼 교수는 “세계적으로 경제 원조를 받았던 나라들은 많지만, 원조를 성장의 토대로 만들었던 나라는 드물다”며 1950년대 한국이 받았던 원조가 경제 성장에 미친 영향을 정확하게 평가해야 한다고 했다. 한국은 공식 통계로는 1999년까지 원조를 받았다. 김 교수는 우선 한국이 받은 원조의 총액을 OECD(경제협력개발기구) 통계와 우리 정부, 한국은행 등의 자료를 갖고 산출하고 이것이 세계 속에서 차지하는 위치를 따져봤다.

―한국이 받은 원조 규모를 다른 나라와 비교하면.

“1945년부터 1999년까지 증여받은 공적개발원조액에 양허성차관액을 합하면 약 77억달러가 된다. 이를 경제협력개발기구(OECD) 원조 통계에 수록된 181국과 비교하면, 상위 20위 정도다. 최상위국엔 인도, 이집트, 파키스탄, 인도네시아, 방글라데시, 베트남, 이라크, 중국, 탄자니아, 이스라엘 등이 들어간다. 그런데 1인당 원조액으로 따지면, 비교 가능한 134국 중 70위 정도다. 평균보다 더 낮았다.”

―한국 원조에 대한 평가는.

“1960년대 초 우리나라가 세계은행에 철도 건설과 관련한 원조를 받기 위해 신청서를 냈다. 당시 신청서를 평가한 문서를 봤더니, 세계은행은 ‘이 나라는 돈을 줘봤자 과연 경제 성장을 할 수 있겠느냐’는 식의 평가를 하면서도 ‘어쨌든 저개발국을 도와줘야 하니 1500만달러를 빌려 주자’는 내용이 있었다. 그런데 1960년대 말 2차 신청서에 대한 평가를 보면 ‘이 나라는 원조를 했더니 정말로 그걸 가지고 뭔가를 한다’며 ‘그러니까 이 나라는 계속 원조를 해야 한다’는 식으로 바뀐다. 한국은 원조를 책임감을 갖고 썼다는 것이고 그래서 효과성도 크게 인정받았다는 것이다.”

―원조 없이 한국이 성장을 했을까.

“불가능하진 않았더라도 몇 십 년은 늦어졌을 것이다. 원조 자체는 1차적으로 경제 안정화에 도움을 주는 것이다. 1950년대 원조는 식량 등의 공급 부족을 완화시켜 줬다. 더 나아가 투자를 활성화하는 데도 큰 역할을 했다.”

☞수량 경제사

1960년대 미국에서 시작된 경제사 연구의 새로운 흐름으로 경제학 이론과 통계 분석에 기반해서 역사를 연구하는 경제학의 한 분야다.

☞김두얼 교수는

서울대 경제학과를 졸업하고 UCLA에서 경제학 박사 학위를 받았다. 공군사관학교, UC 데이비스, 한국개발연구원(KDI)을 거쳐 명지대 경제학과 교수로 재직하고 있다. 경제사, 제도경제학, 법경제학이 주요 관심 분야다. 저서로 ‘한국경제사의 재해석’, ‘살면서 한 번은 경제학 공부’, ‘경제성장과 사법정책’ 등이 있다. 계간서평지 ‘서울리뷰오브북스’의 편집장도 맡고 있다.

조선일보 방현철 기자

03.13 ‘건국전쟁’ 영화 끝나자… 뉴욕 관객들, 애국가를 불렀다

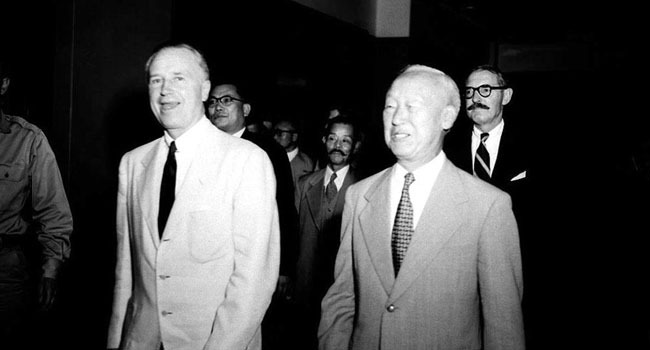

70년 전 이승만 前 대통령이 ‘카퍼레이드’ 한 뉴욕서 상영

▲건국전쟁

“동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세.” 영화가 끝날 무렵, 대한민국 초대 대통령인 이승만 전 대통령의 생전 모습이 스크린 위로 흐르는 가운데 아직 불이 켜지지 않은 상영관 안에서 몇몇 관객이 가느다랗게 떨리는 목소리로 애국가 1절을 부르기 시작했다. “무궁화 삼천리 화려강산”으로 이어지는 후렴구에서는 남녀노소 할 것 없이 모두의 입에서 애국가가 흘러나왔다. 두 손을 모은 채 자리에서 일어나 눈물을 글썽이는 관객도 있었다. 관객들은 2절까지 불렀다. 애국가가 끝난 뒤 백발의 한 관객은 “대한민국 만세”라고 세 번 외쳤다.

11일 오후 8시 미국 뉴욕 맨해튼 링컨센터 월터리드극장에서 이승만 전 대통령의 업적을 재조명한 다큐멘터리 영화 ‘건국전쟁’이 상영됐다. 링컨센터는 뉴욕 필하모닉, 뉴욕 시립 발레단, 메트로폴리탄 오페라단, 줄리아드 학교 등이 모여 있는 종합 예술 공간이다. 지난달 1일 한국에서 개봉해 이승만 재조명 열기에 불을 지핀 영화가 세계 문화 예술의 중심지인 이곳에서 상영된 것이다. 이날 상영회는 비영리단체 한미연합회(AKUS)가 후속작 ‘건국전쟁 2′ 제작 비용을 모금하기 위해 마련했다. 한미 동맹 강화를 목적으로 설립된 이 단체는 지난해 4월 이 영화를 만든 김덕영 감독을 만나 후원을 약속했었다. 이날 AKUS는 시간당 약 300만원의 대관료를 받는 이 극장을 3시간 빌렸다고 한다.

▲11일 미국 뉴욕 맨해튼 링컨센터 월터 리드 극장에서 다큐멘터리 '건국전쟁' 상영이 끝나자 관객 중 일부가 일어서서 '대한민국 만세'를 외치는 모습. /윤주헌 특파원

이날 극장의 260여 석 대부분은 영화 상영 30분 전부터 미국에 거주하는 한인들로 가득 찼다. 영화 티켓 가격이 1장에 40달러(약 5만2000원)에 달했지만, 스크린 앞 맨 앞자리를 제외하면 빈자리를 찾아보기 쉽지 않았다. 극장을 찾은 관객 중에서는 나이가 지긋해 보이는 한인 이민자들이 많았다. 마스크를 쓰고 지팡이를 짚은 할아버지도 있었고, 서로 오랜만에 보는 듯 부둥켜 안고 인사를 나누는 중년 여성들도 눈에 띄었다. 부모의 손을 잡고 극장을 찾은 학생들도 있었다. 인근 뉴저지에서 초등학교 4학년 아들과 함께 극장을 찾은 미셸 한씨는 “미국에 살아도 우리의 뿌리는 대한민국”이라면서 “모국(母國)의 건국 과정을 아들에게 있는 그대로 알려주고 싶어서 함께 왔다”고 했다. 러닝타임 101분은 고령의 관객이 쉬지 않고 보기에 결코 짧은 시간은 아니지만, 영화가 상영되는 내내 관객들은 영화에 몰입했다. “이승만 대통령은 그저 대한민국을 너무 사랑했을 뿐”이라는 한 출연자의 발언이 나오는 대목에서 일부 관객들은 몰래 눈가를 훔쳤다.

한국에서 개봉 27일 만에 100만 관객을 넘긴 ‘건국전쟁’은 이승만 전 대통령이 망명 생활을 했던 미국 하와이에서도 시사회를 통해 소개됐다. 이 영화는 미국 내 최대 한인 밀집 지역인 로스앤젤레스의 상업용 영화관에서도 상영됐다. 이런 가운데 이승만 재조명 열기를 이어가기 위한 ‘건국전쟁 2′ 제작비 마련을 위한 첫 상영회가 미국의 심장부인 뉴욕에서 열린 것이다. 김영길 AKUS 회장은 “이승만 대통령은 1954년 8월 2일 국빈 자격으로 미국을 방문해 뉴욕 맨해튼에서 카퍼레이드를 했다”면서 “뉴욕을 시작으로 주요 도시에서 (영화 ‘건국전쟁 2′ 제작비 마련을 위한) 모금 활동을 할 것”이라고 했다. 상영회는 12~21일 뉴욕의 한인 밀집 지역인 플러싱, 17일 휴스턴, 24일 메릴랜드, 21~24일엔 애틀랜타에서 열리고, 4월 1~5일 뉴저지에서 막을 내리게 된다. 워싱턴DC 연방 의회 상영도 현재 의회 측과 조율 중인 것으로 알려졌다. 관람료 중 대관료를 제외한 전액과 별도 후원금은 김 감독에게 전달될 예정이다. 한미동맹 USA재단(KUAUF) 등도 샌프란시스코·버지니아 등에서 ‘건국전쟁’ 상영회를 개최할 예정인 것으로 전해졌다. 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 12일 오후 5시 현재 한국에서 ‘건국전쟁’의 누적 관객수는 114만명을 넘어섰다.

조선일보 뉴욕=윤주헌 특파원

03.18 김황식 “이승만 기념관이 우파 聖地? 온 국민 화해와 통합 장소 될 것”

[김윤덕이 만난 사람]

‘풍경이 있는 세상’ 책으로 펴낸

김황식 이승만기념재단 이사장

▲지난 3월 13일 서울 논현동 호암재단 집무실에서 인터뷰하고 있는 김황식 전 총리. 조선일보 주말판에 연재한 '풍경이 있는 세상'을 책으로 펴낸 김 전 총리는 "모두가 잘 사는 세상이 되려면 우리의 시선이 낮은 곳으로 향해야 한다"고 말했다. /이태경 기자

“인생은 알 수 없는 것”이라고 했던 김황식 전 총리는 옳았다. 11년 전, 퇴임 후 계획을 물었을 때 “인생은 알 수 없으니 순리의 물결에 맡길 것”이라던 그는, 현재 이승만 대통령 기념관 건립 운동을 주도하며 ‘역사 바로 세우기’의 중심에 서 있다. 작년 9월 닻을 올린 국민 모금 운동은 3월 현재 7만명이 참여해 113억원이 모였다. 전남 장성 태생인 김 전 총리는 “호남 기업인들이 많이 참여해 보람이 크다”고 했다. 마침 본지 <아무튼, 주말>에 연재한 ‘풍경이 있는 세상’이 책으로 나왔다.

◇대통령 할아버지

-이승만 대통령 기념관 건립 운동으로 요즘 대한민국에서 가장 바쁜 분이 아닐까 합니다만.

“저도 황혼기에 이리도 바쁘게 살게 될 몰랐지요. 그래서 인생은 알 수 없는 것입니다(웃음).”

-좌우 없이 존경받는 원로지만 위원장직 맡는 것은 부담스러웠을 텐데요.

“누군가는 해야 할 일이고, 많은 분이 권하셔서 기쁜 마음으로 받아들였습니다.”

-중학생 때 4·19를 경험하셨는데, 이승만 대통령에 대한 반감은 없었나요.

“내가 중학교를 다닌 광주에서도 시위가 일어나고 총소리가 들렸지요. 그런데 우리는 당시 이 대통령을 ‘대통령 할아버지’라고 부르며 존경했어요. 3·15 부정선거만 해도 자유당 간부들이 이기붕을 부통령에 당선시키려고 획책한 것임을 많은 국민이 알고 있었지요. 하야를 선언하고 이화장으로 가실 때 수많은 시민이 운집해 흐느끼며 작별 인사를 나눴고요. 당시 신문들도 ‘여생을 편안히’처럼 감성적인 제목으로 그날을 묘사했던 것으로 기억해요.”

-그런데 왜 이승만 혐오가 우리 사회에 오랫동안 이어져 왔을까요?

“이 대통령을 왜곡하려는 세력이 적극적으로 움직인 탓이지요. 속된 말로 이승만을 ‘죽여야’ 북한이 정통성을 얻으니 의도적으로 폄하했고, 남한의 종북 세력이 이를 추종하면서 이승만을 몹쓸 독재자로 낙인시킨 겁니다.”

-총리 퇴임 후 독일에 계실 때 이승만 연구를 하셨다고요.

“독일의 정치 리더십에 관한 책을 쓰느라 초대 총리 아데나워에 대해 공부하는데 자료를 볼수록 이승만 대통령이 떠올랐어요. 건국의 아버지로서 두 분이 비슷한 점이 많았지요. 73세에 초대 대통령과 초대 총리에 오른 것, 애국심과 권력의지가 강했던 것, 장기 집권 한 것까지도요. 국가의 틀을 만드는 과정에서도 두 지도자는 북한과 동독을 공산권 괴뢰 정부로 여겨 정상국가로 인정하지 않았고, 시장경제를 기본으로 하면서도 농지개혁, 사회보장제를 추진했어요. 친일파와 나치 부역자 문제에서도 아주 중한 책임이 있는 자를 제외하고는 관용하는 등 마치 두 분이 전화해 가며 상의한 듯 닮았지요. 유일한 차이라면 아데나워는 역사상 가장 존경하는 독일인으로 국민의 추앙을 받고 있지만, 이승만은 그 반대라는 사실입니다.”

▲1960년 4월 23일 서울대병원을 찾아 4·19 부상 학생들을 위문하며 눈시울을 붉히는 이승만 대통령. 영화 ‘건국전쟁’에서 많은 관객을 감동시킨 장면이다. /국가기록원

◇이승만은 페미니스트?

-영화 ‘건국전쟁’을 보며 눈물을 흘리셨다고요.

“85세의 이 대통령이 4·19 부상자들이 입원해 있는 서울대학병원을 찾아가 울음이 곧 터질 듯한 모습으로 미안해하고 안타까워하는 장면에서요. 하와이에서 작고해 조국으로 돌아오셨을 때 연도에 소복을 입고 선 시민들이 애통해하는 대목에서 ‘민심이 바로 저거였구나’ ‘우리가 그동안 이 대통령을 너무도 홀대했구나’ 하는 생각에 참으로 죄송했습니다.”

-젊은 세대는 이승만 대통령이 여성에게 참정권과 교육의 기회를 준 것에 놀라더군요.

“미국의 한 정치학자는 이승만을 사회주의자이며 페미니스트라고 평가했어요. 그만큼 양반 상놈 차별이 없는 사회를 지향했고, 여성을 존중했지요. 농노나 다름없던 국민을 지주로, 당당한 주권자로 만든 농지개혁은 독일로 치면 사회민주당의 중도좌파적인 정책이에요. 제헌 헌법에 그런 규정들이 있는데도, 우리가 너무 몰랐던 겁니다.”

-비스마르크는 ‘신이 역사 속을 지나갈 때 그 옷자락을 놓치지 않고 잡아채는 것이 정치가의 임무’라고 했다던데, 이승만이 그 역할을 했다고 보십니까?

“그렇지요. 해방 후 극심한 혼란기에 자유민주주의 정부를 수립했고, 6·25와 휴전 과정에서 미국과 유엔을 활용해 전쟁을 승리로 이끈 동시에 한미 동맹을 통해 안보의 틀을 굳건히 마련한 것은 역사의 기회를 포착한 위대한 정치가의 혜안이 아니고는 불가능한 일이었지요.”

-영화가 이승만의 과(過)를 다루지 않았다는 지적은 어떻게 생각하십니까?

“과도 분명히 있지요. 그러나 우리 역사가 그동안 이 대통령을 하도 왜곡해 놔서 이를 바로잡으려다 보니 그 짧은 다큐에서 과에 대한 것까지 취급하기는 어려웠을 겁니다.”

-영화에는 김구 선생의 이중성을 지적하는 대목도 나옵니다.

“이승만과 김구는 한 살 차이에 같은 황해도 고향이라 평생을 형·아우로 지낸 동지입니다. 두 분 다 공산주의에 반대한 독립운동가로서 애국자였고요. 다만 1948년 정부 수립과 관련해 단독 정부냐, 통일 정부냐를 두고 이견이 있었던 것인데 이승만 박사가 세계 정세를 보는 안목이 있으니 더 옳은 판단을 내린 거지요. 그렇다고 김구 선생을 폄하해선 안 됩니다. 그분 나름대로 애국적인 생각을 갖고 내린 판단이었으니까요. 이승만을 높이려고 김구를 낮춘다면 이는 편 가르기일 뿐, 국민 통합에 도움이 되지 않습니다.”

▲국민의힘 청년지방의원협의회 이상욱 서울시의원 및 회원들이 2023년 9월 19일 오후 서울 중구 이승만 재단 사무실에서 이승만대통령 기념관 건립과 관련, 성금을 김황식 재단 이사장에게 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. /남강호 기자

◇호남 기업인들의 동참

-국민 성금이 100억을 넘어 113억원에 이르렀다고요.

“예산 전액을 국가가 지원하는 독립 유공자 기념관과 달리, 대통령 기념관은 정부가 30%만 지원하기 때문에 70%를 민간이 마련해야 합니다. 최소 500억원에서 1000억원을 모아야 하는데, 제 꿈은 순수하게 민간 성금만으로 기념관을 건립하는 것입니다.”

-모금이 쉽지 않을 텐데요.

“이승만을 잘 모르거나 왜곡된 사실로 알고 있는 국민이 많아 매우 척박한 환경에서 시작했지만, ‘건국전쟁’의 흥행으로 이 대통령의 업적이 널리 알려져 앞으로 더 많은 분이 동참할 것이라 믿습니다.”

-해외 모금도 활발한가요?

“개인 최다액인 10억을 기부한 분이 베트남에서 기업 하는 분입니다. 하와이 교민들도 일찌감치 2억원 넘는 성금을 보내주셨고, 호주 등 해외 곳곳의 동포들이 동참하고 계십니다. 건국 대통령에 대한 그분들의 자부심이 대단하더군요.”

-중소기업인들도 많이 참여한다고요.

“개인으로는 셋째로 많은 액수인 3억원을 기부한 분이 호남 기업인입니다. 1억원씩 해준 기업인도 여럿이고요. 아버지에게서 이 대통령의 훌륭함을 듣고 자랐다며 2억원을 기부한 할머니, 이승만을 찬양하는 한시와 함께 200만원을 보내준 할아버지, 우표를 판 수익금 1000만원을 기부한 대학생들까지 다양한 사연을 가진 성금이 들어오고 있습니다.”

-기념관 건립을 이승만 우상화로 보는 시선은 어떻게 생각하십니까?

“절대 그럴 일 없습니다. 객관적 사실을 토대로 이승만을 알릴 거고, 과오로 생각하는 부분도 빠뜨리지 않을 겁니다. 이승만 기념관은 우파의 성지(聖地)가 아니라, 온 국민의 사랑을 받는 통합과 화해의 장소가 될 겁니다.”

-기념관엔 어떤 물건들이 전시될까요?

“개인적으로는 이승만의 친필 영문 일기, 한성감옥에서 쓰신 ‘독립정신’ 초판, 그리고 김구 선생과 깊은 동지적 유대 속에 왕래한 유필 편지를 보고 싶습니다.”

◇나는 눈 덮인 휴화산

-’풍경이 있는 세상’(나남)이 책으로 나왔습니다.

“이승만 기념관 등 벌여놓은 일이 많아 작년 12월로 연재를 끝냈는데, 중간에 빠뜨려 읽지 못했거나 흩어져 없어진 신문 스크랩을 아쉬워하던 분들이 책으로 내달라고 청해와 부득이 엮게 되었습니다.”

-경어체로 조근조근 이야기하듯 쓰신 글로 큰 사랑 받았지요.

“평생 공직자로 근엄한 체하며 살아온 구각(舊殼)을 벗고 싶었어요. ‘한 수 가르쳐줄게’ 하는 글이 아니라 독자와 같은 눈높이에서 공감하고 소통하는 글을 써보고 싶었지요.”

-거칠고 독해서 남에게 상처 주는 글은 쓰지 않겠다고 했더군요.

“독설과 막말이 세상을 바꾸는 데 아무 역할을 못 해요. 인터넷 댓글들은 얼마나 거칠고 황폐한가요. 저부터라도 순하고 따뜻한 글을 쓰자 다짐했지요.”

-첫 글이었던 ‘기차는 8시에 떠나네’는 강렬했습니다.

“고지식해 보이는 공직자가 감성적인 노래를 제목으로 걸고 전쟁의 비극을 다룬 글인데, 그걸 읽고 ‘사람 달리 봤다’고 한 분이 많았지요(웃음). 동네 엘리베이터에서 인사도 많이 받았습니다.”

-성경구절 ’우는 자들과 함께 울라’를 인용해 쓴 글은 선거를 앞둔 정치인들이 새겨들으면 좋겠더군요.

“정치는 국민에게 봉사하는 것이니 높은 데 뜻을 두지 말고 낮은 곳에 거하라는 뜻인데, 지금은 어떻게 해서든 당선만 되고 보자는 풍토라 안타깝지요. 정치의 속성이 본래 그렇다지만, 그럴수록 국민이 자기 인격이자 양심의 표현인 투표권을 엄중히 행사해야 한다고 생각해요.”

-검수완박, 연금개혁 등 현안을 다룬 글도 많았는데요, 현재 강대강으로 치닿고 있는 의대생 증원 문제는 어떻게 풀어야 할까요?

“의술은 인술입니다. 어떤 이유로든 의사가 환자 곁을 떠나선 안 되지요. 정부도 많은 연구를 거쳐 도출한 결론이겠지만 조금 양보하면서 타협하는 자세를 보여줘야 해요. 이를테면 증원 목표는 유지하되 좀 더 장기간에 걸쳐 진행해 연(年) 증원 숫자는 다소 줄이는 방법은 어떨지 모르겠습니다. 어느 한쪽의 항복을 받아내려는 식이면 문제는 풀리지 않아요.”

-일본에 관한 글도 여러 편 쓰셨지요. 반도체 등 최근 부활하고 있는 일본의 저력을 어떻게 평가하십니까?

“일본의 ‘잃어버린 30년’은 1990년대 산업화에서 정보화 시대로 전환하는 세계적 흐름을 쫓아가지 못해 비롯된 것이지요. 그러나 기초가 튼튼한 사회라 쉽게 무너지지 않아요. 예를 들면, 일본이 배출한 노벨상 수상자 대부분이 기초과학 분야에서 나오지 않습니까? 전국 시대, 에도막부의 평화 시대, 명치유신의 근대화, 군국주의와 무모한 전쟁, 원폭 피폭 등 영욕의 역사를 경험한 일본은 무시할 수 없는 저력과 자산을 갖고 있습니다.”

-반면 중국에 관한 글은 별로 없더군요.

“싫은 소리를 쓰게 될까 봐(웃음).”

-미국 영화 ‘흐르는 강물처럼’을 보다가 폭탄주가 우리 발명품인 줄 잘못 알았음을 깨달았다는 대목에서 웃었습니다. 은근히 장난기가 있으시지요?

“어느 기자가 저더러 ‘마음씨 좋은 할아버지처럼 보인다’ 하니 퍽 섭섭하더군요. 저는 ‘눈 덮인 휴화산’입니다. 붉은 마그마가 끓고 있는. 제 안에 마그마가 없었다면 ‘풍경이 있는 세상’ 같은 글은 쓰지 못했을 거예요(웃음).”

☞김황식

1948년 전남 장성에서 태어나 광주일고, 서울대 법대를 졸업했다. 광주지방법원장, 대법관, 감사원장에 이어 이명박 정부에서 제41대 국무총리를 지냈다. 퇴임 후 안중근의사숭모회, 호암재단 이사장 등으로 활동하던 중, 2023년 6월 이승만대통령기념관 건립추진위원장으로 추대됐다. ‘지산통신’ ‘독일의 힘, 독일의 총리들’ 등을 펴냈다.

조선일보 김윤덕 기자

03.20 이건희+최송옥+연세대… 이승만연구원의 탄생

李, 95년에 운영자금 50억 기부

崔, 살고 있던 고가 저택을 기증

연대는 91권 이승만 책 출간

‘삼각 협력’ 모델 확산 기대

▲대한민국 초대 대통령 이승만(1875-1965). /공공부문

연세대 이승만연구원이 서울 신촌 캠퍼스가 아니라 청와대 뒤편 부암동에 있다는 사실을 최근에야 알았다. 광화문에서 택시를 타고 자하문 터널을 지나자마자 내려 45도 경사의 좁은 길을 올라가니 ‘이승만연구원’ 문패가 달린 건물이 나타났다. 오래된 2층짜리 저택을 개조한 연구원은 거실부터 이승만 관련 서적으로 가득 차 있었다.

이곳의 핵심부는 2층 한가운데 위치한 수장고. 이승만 관련 15만 건의 문서, 1만 9000장의 사진이 소장돼 있다. 항온, 방습 기능의 첨단 장비가 24시간 작동 중인 가운데 이승만이 1903년 옥중에서 읽은 영어 성경책을 봤을 때 잠시 감전된 듯한 느낌이었다. 1904년 언더우드 선교사가 미국의 주요 인사들에게 쓴 추천서도 있었다. 국보급 자료를 바탕으로 연구원이 지금까지 출간한 이승만 관련 서적이 91권이다.

올해 들어 100만명 이상의 관람객을 끌어들인 ‘건국 전쟁’이 촉발한 이승만 재평가 열기는 30년 가까이 그에게 천착해 온 이승만연구원으로부터 도움받은 측면이 적지 않다.

이승만연구원이 연세대가 아니라 부암동 주택가에 자리 잡고 활동해 온 배경에 이건희 전 삼성그룹회장과 독립투사 최기식씨의 딸 최송옥 여사가 있다.

이 전 회장은 1995년 조선일보가 1월 1일부터 ‘거대한 생애 이승만 90년’ 장기 연재를 시작한 후 유영익 교수로부터 이승만 연구를 도와달라는 요청을 받는다.

그해 조선일보는 12월 26일까지 매회 1개 면을 할애하며 이승만을 재조명하는 거대 기획을 총 65회 연재했다. 예술의 전당에서 44m의 대형 연보가 등장하는 ‘이승만과 나라 세우기’ 전시회도 열었다. 조선일보의 이승만 장기 연재가 어떤 영향을 미쳤는지는 알 수 없으나 이 전 회장은 흔쾌히 50억원을 내놓았다.

이어서 2년 뒤인 1997년. 일제시대 이승만을 도왔던 독립투사 최기식씨의 딸 최송옥 여사가 자신이 살던 건물을 기증했다. 현재 이승만연구원으로 사용되고 있는 건물로 대지를 합쳐 시가 50억 규모였다.

연구원 운영 자금, 건물이 확보되자 이승만의 양자 이인수 박사가 이화장에 보관중이던 자료를 모두 기증했다.

당시 이승만에 대해 싸늘했던 분위기 때문에 현대한국학연구소 이름으로 연구를 시작했다. 2011년 류석춘 교수가 원장을 맡으면서 “왜 이승만 연구를 숨어서 해야 하느냐”며 독립한 후, 이승만연구원 현판을 내걸었다. 이승만의 호를 딴 우남(雩南) 학술회의도 개최하며 저변을 확대했다.

연세대와 기업인, 독지가의 노력이 합쳐서 지난해까지 대한민국 국무회의록과 이승만의 한시집을 포함, 100권 가까운 서적을 발간하며 이승만 열기가 확산되는 토대를 만들었다. ‘농지개혁 연구’ ‘이승만과 기업가 시대’를 통해 이승만이 지향한 자유민주주의, 시장 경제의 중요성도 일깨웠다. 대한민국을 태어나서는 안 될 나라로 폄훼하는 일부 좌파가 지식 시장을 점령하고 있는데, 이승만 연구에 있어서는 물적, 질적으로 앞설 수 있게 한 것이다. 현재 성금 모금 중인 이승만기념관이 세워지면 이곳에 전시될 자료의 상당수를 이미 체계적으로 갖추고 있다는 점에서도 의미가 있다.

이승만연구원은 탐구 능력을 갖춘 대학, 사업으로 번 돈을 환원한 기업인, 뜻있는 독지가가 힘을 합쳐 선(善)을 이룬 성공 사례다. 대한민국이 전 세계가 놀랄 만큼 주목받는 국가가 된 배경에는 각 계 지도자들의 역할이 컸지만 여전히 제대로 된 평가를 못 받는 이들이 많다. 이승만연구원이 보여준 3각 협력이 각 분야에서 한국사회를 진전시키는 모범 사례로 확산되기를 바란다.

조선일보 이하원 기자

04.01 “이승만 영화 ‘기적의 시작’, CGV 127개관 개봉...이건 기적이죠”

[월간조선] 이승만 영화 ‘기적의 시작’ 만든 권순도 감독

\▲권순도 감독이 카메라를 잡고 포즈를 취하고 있다. /사진=권순도

“주제와 소재는 같은데 스타일이 완전히 다릅니다. <건국전쟁>은 자료 화면이 많이 나옵니다. (이승만에 대해) 연구한 사람들이 설명을 하죠. 그런데 저희(<기적의 시작>)는 이승만 대통령을 직접 만나봤거나, 함께 생활해 봤거나, (함께) 큰일을 해봤거나 등 이승만을 직접 경험해본 사람들이 출연합니다.”

이승만 초대 대통령을 재조명한 영화 <기적의 시작>이 지난 2월 22일 CGV에서 개봉했다. 이보다 앞서 대형 극장에서 개봉한 영화 <건국전쟁>은 누적 관객수 100만 명을 돌파했다. 두 영화는 이승만을 다룬 다큐멘터리다. 권순도(權純道·46) 감독은 <기적의 시작>이 <건국전쟁>과 무엇이 다르냐는 물음에 “이승만 대통령과 악수를 해 본 사람들까지 나온다”며 사실감(事實感)과 현장감(現場感)을 강조했다.

실제로 <기적의 시작>엔 이승만 대통령의 양아들 고(故) 이인수 박사, 고(故) 백선엽 장군 등이 출연한다. 이인수 박사는 작년에, 백선엽 장군은 2020년 세상을 떠났다. 권 감독은 그들의 건강이 더 악화되기 전에 생전 인터뷰를 확보했다. 여기에 원로 배우 임동진(79)씨가 이승만 대역으로 출연해 생동감을 더했다.

권 감독이 20여 년 전 부친의 권유로 만들기 시작한 <기적의 시작>은 그간 ‘독재자’ ‘친일파’로 매도돼 온 이승만 초대 대통령에 대한 긍정적인 면을 묘사한 영화다. 영화는 이승만의 독립운동, 건국, 6·25 전쟁, 그리고 산업화의 기반을 다지는 과정에 초점을 맞췄다. 지난 2월 19일 서대문역 인근에서 만난 권 감독은 <기적의 시작>에 대해 이렇게 소개했다.

“이승만 대통령의 일대기를 다룬 영화인데요, 우리나라가 어떠한 역경을 딛고 건국되었는지를 알려주는 영화이고, 또 우리가 왜 우리나라를 지켜야 하는지를 알려주는 영화라고 할 수 있습니다.”

여러 번 시도한 이인수 박사 인터뷰

― 이인수 박사 인터뷰는 어떻게 담을 수 있었나요.

“(이인수 박사가) 인터뷰에 응한다고 했는데, 건강이 받쳐주질 않아서 두 세 번 실패했어요. 그런데 어느 날 제가 약속도 잡지 않고 임동진 선생님과 함께 이화장에 찾아갔어요. 그날 우연히 이인수 박사의 건강 상태가 일시적으로 살아나서 인터뷰를 할 수 있었어요. 그때 마침 장비들도 있었기 때문에 운이 잘 따랐다고 생각합니다.”

이 영화에서 배우 임동진씨는 이승만의 연설, 속마음을 독백(獨白)하는 장면, 하와이에서 외롭게 말년을 보내는 모습 등을 재연(再演)했다.

― 임동진씨가 처음엔 이승만 대역을 맡길 거절했다면서요.

“거절했다기보다는 난색을 표했어요. 본인의 생김새가 이승만 대통령과 닮지 않아서 안 어울리는 것 같다고 했죠. 그리고 저도 임동진 선생님을 극(劇)영화가 아닌 다큐멘터리의 재연 역할로 모시는 데 대해 결례가 되지 않을까 걱정했어요. 그런데 임동진 선생님이 그런 부분에서 굉장히 겸손하시더라고요. 그 부분은 전혀 개의치 않으셔서 밀어붙였죠. 그렇게 ‘생김새보다 연기력이 더 중요하다’고 설득해 영화의 생동감을 살릴 수 있었습니다.”

권순도 감독은 정신없이 걸려 오는 전화를 받느라 인터뷰 도중 연신 “죄송합니다, 잠시만요”라고 했다. 권 감독에 따르면 이날 기준 전국 CGV 127개 극장에서 <기적의 시작> 상영이 확정됐다고 한다. 영화관 측에서는 좀 더 많이 개봉하도록 권했지만 사양했다고 한다.

▲원로 배우 임동진(왼쪽)씨는 ‘기적의 시작’에서 이승만 역할을 맡았다.

“흥행 목표? 여기까지 온 게 기적”

사실 <기적의 시작>은 지난해 10월 국회에서 시사회를 열고 서울 시내 할리우드극장과 필름포럼에서만 개봉했다. 관객수도 입소문에 의존해 유지되었다. 영화를 보고 감동을 받은 어느 관객이 표 1000장을 한 번에 사 가는 일도 있었지만 두 극장에서 상영된 이 영화의 누적 관객수는 4600명을 넘지 못했다고 한다.

그런데 <건국전쟁> 열풍이 불자 이에 힘입어 대형 영화관까지 진출할 수 있었다는 게 권 감독의 설명이다. 권 감독은 지금 상황을 “초등학교 졸업하자마자 대학교에서 입학하라는 연락이 온 것과 같다”며 “당황스러울 정도”라고 했다.

― 흥행 목표는 설정하셨나요.

“사실, 목표는 딱히 없어요. 여기까지 온 것도 저희가 계획한 게 아니니까요. 정말 여기까지 온 게 기적이에요. 독립극장 2곳에서 상영되던 저예산 영화인데, 지금 대형 극장에서 120개 넘는 상영관을 준다고 하니까요. 홍보비를 많이 쓴 것도 아니고요. 원래는 지난해 10월부터 2개 독립극장에서 개봉해 차근차근 관객수를 늘리려고 했어요.”

― <건국전쟁> 열풍의 영향도 있겠지요.

“제 생각에도 그런 것 같아요.”

“이승만 관련 콘텐츠, 부정적인 게 다수”

― 영화를 통해 무엇을 알리고 싶나요.

“이승만 대통령에 대해서는 여태까지 왜곡과 비난만 존재했어요. 이승만 대통령을 싫어하는 젊은 세대는 그분의 업적을 하나도 몰라요. 그걸 알기 쉽게 설명하고자 했습니다.”

권 감독에 따르면 영화 제작에 소요된 기간은 20년이다. 시작은 부친 권주혁(71) 전 이건산업 사장의 권유였다. 그때부터 방대한 기록과 증언자들을 찾아 나서기 시작했다.

― 부친의 권유라고 해도, 영화 제작을 결심한 동기는 더 있을 것 같은데요.

“20년 전, 아버지께서 ‘이걸 해보면 어떻겠느냐’고 말씀하셨어요. 그래서 이승만 대통령을 만났거나 같이 일해본 사람들, 백선엽 장군 등을 만났을 때 이승만 대통령에 대해 많이 여쭤봤어요. 그걸 기록해 뒀고요. 그런데 시간이 지날수록 이승만 대통령에 대한 영상 콘텐츠들은 죄다 나쁜 이야기만 나오지, 제대로 된 게 안 나오더라고요. 그래서 <기적의 시작> 같은 영화가 필요하겠다고 생각했어요. 아무도 만들지 않으니까요.”

▲영화 ‘기적의 시작’에 감긴 백선엽 장군(1920~2020)의 생전 인터뷰 모습.

― <건국전쟁>보다 먼저 이승만 재조명을 시작했네요.

“훨씬 전이죠. 그렇기 때문에 저희 영화엔 이승만 대통령을 만나본 적 있거나 함께 일해본 사람들에 대한 흔적이 남아 있는 거예요.”

― 이승만 대통령에 대해 알아보느라 자료도 많이 찾아보았겠네요.

“이승만 대통령에 대한 자료는 이미 많이 나왔어요. 책도 많이 읽었죠. 근데 골치 아픈 게 있었어요. 서로 주장이 다른 경우요. 그리고 이게 확인이 안 돼요. 예를 들어 이승만 대통령이 한성감옥에 수감된 적이 있는데 어떤 사람은 ‘고종 폐위 운동에 가담해서 갔다’고 하고, 어떤 사람은’그게 아니라 오해를 받아서 누명을 쓰고 옥살이를 했다’고 해요. 이건 확인할 길이 없잖아요. 저는 개인적으로 이승만 대통령이 고종 폐위 운동에 가담했을 수도 있다고 생각해요. 이승만 대통령은 엉터리에 저항하는 성향이 굉장히 강했거든요. 그런데 프란체스카 여사의 회고록을 보면누명을 써서 한성감옥에 갔다고 돼 있어요. 그래서 관련 자료를 찾으면 찾을수록 명쾌해지는 부분도 있었지만 오히려 헷갈리는 부분도 생겼어요.”

“<서울의 봄> 재밌더라”

― 제작비는 얼마 들었습니까.

“비밀이에요. 아주 저예산입니다.”

― 제작비 출처도 공개하기 어려울까요.

“한 수백 명의 후원자들이 5000원도 내고, 만원도 내고 10만원, 30만원, 이렇게 내서 모였어요. 단체에서도 후원을 하고, 한곳에서 대부분의 제작비를 댔다기보단 개미 군단이 모여 제작비를 지원해 주셨습니다. 영화 마지막 엔딩 크레디트에 나와요.”

― 영화 <서울의 봄> 봤나요.

“봤어요.”

― 재밌었죠.

“재밌었어요.”

― 다음 작품엔 <서울의 봄>처럼 픽션을 넣어볼 생각이 있나요.

“여건이 되면요. 지금 다큐멘터리 형식으로 영화를 제작하는 건 예산이 없어서 그렇게 찍는 것이기도 하거든요. 저도 원래는 극영화를 했어요. 그런데 극영화는 예산을 제대로 갖추고 해야 해서 기회가 되면 하고 싶죠.”

― 다큐멘터리만 하던 게 아니군요.

“네, 개인마다 생각이 다르겠지만 저는 그렇지 않아요. 제작 여건에 맞춰서 한 거죠.”

― <건국전쟁> 흥행을 어떻게 생각하나요.

“저희에게는 도움이 많이 됐죠. 대형 영화관에서 이렇게 많은 극장을 열어주는 것도 그 작품의 영향이 있지 않나 생각합니다. 무엇보다 ‘우파 영화’도 메이저 극장에서 상영되고 흥행할 수 있다는 걸 아주 잘 보여준 예라고 할 수 있죠. 저는 아주 높게 평가합니다.”

― 영화계는 좌파적 성향이 짙다는데, 그런가요.

“네, 맞아요.”

― 어떤 일이 있었나요.

“나라에서 알게 모르게 좌파 영화를 많이 지원해 줘요. 제가 제주 4·3 사건에 관한 영화를 만든 적이 있어요. 그런데 요즘 4·3 사건에 대한 정의가 바뀌었나요? 헌법재판소에서 이 사건은 ‘1948년 5월 10일 제헌의원 선거를 앞두고 남로당이 방해하려고 일으킨 사건’이라고 판결했거든요? 제 영화도 당연히 그 정의에 따라 만들었죠. 그런데 영화진흥위원회에서 이 영화를 독립영화로 인정해 주지 않았어요. 저예산 영화는 독립영화 인정을 받으면 혜택을 받는 부분이 있는데 그걸 인정해 주지 않더라고요.”

― 다른 부분에서 결격 사유가 있었던 건 아닐까요.

“아니요. 4·3 사건의 정의를 자꾸 바꾸려는 시도가 있어요. 그 내용은 ‘이승만과 군경(軍警)이 무고한 제주 시민을 학살한 사건’이라는 거예요. 근데 이렇게 만든 영화는 독립영화로 인정을 받더라고요. 제 영화는 이의 신청을 했는데도 불합격됐고요. 독립영화로 인정한다는 건, 그 영화가 저예산 영화냐 상업영화냐를 판단하는 거지 정치 성향을 보고 가르는 게 아니잖아요. 그런데 지금 그렇게 되고 있어요. 그래서 제가 만든 이승만 영화도 독립영화로 신청했는데 똑같은 결과, 불인정이 나왔어요. 영화진흥위원회는 나랏돈, 그러니까 세금으로 영화 지원도 해주는 곳이거든요.”

기독교·우파적 영화 찍어

― 지금까지 몇 편의 영화를 만들었나요.

“다큐멘터리를 합하면 총 15편 정도입니다.”

권순도 감독의 영화는 기독교와 우파적 사상에 기초한다. 주요 작품으로는 <그의 선택>(2007), <남도의 백합화>(2009), <한걸음>(2010), <약혼> (2012), <소녀의 기도>(2013), <독도의 영웅들>(2015), <잔혹했던 1948년 탐라의 봄>(2022), <기적의 시작>(2023) 등이 있다.

― 지금껏 <기적의 시작>만큼 흥행한 작품은 없었죠.

“네, 맞습니다.”

― 그럼 생계는 어떻게 유지합니까.

“광고 영상을 병행해서 찍었어요. 그렇게 하면 생활비는 나와요.”

― 제작 과정에서 어려웠던 일이 있었나요.

“역사를 다루다 보니 사람마다 중요하게 생각하는 게 다 달라요. 이승만 대통령에 대해서도 마찬가지죠.”

― 그래서요

“중요한 게 빠졌다고 이야기하는 분들이 있어요. 대부분 후원자들인데, 이거 빠졌다, 저거 빠졌다는 식으로 한마디씩 해요. 근데 이게 공통적인 내용이면 저도 중요한 게 빠졌다고 생각할 텐데 각자 하는 얘기가 달라요. 모든 이야기를 반영하다 보면 결국 짬뽕이 돼버리니까 다 들어드리진 못했어요. 그러다 보니 자기가 거의 감독처럼 영화를 지휘하려는 분도 계셨고, 그래서 결국 사이가 멀어진 일도 있었어요.”

‘영화의 힘’

권순도 감독의 이력은 독특하다. 그는 호주 그리피스대학 영화제작학과를 졸업했다. 군 복무 시절이었던 2001년엔 유엔평화유지군으로 동티모르에 파견됐다. 이후 배낭여행으로 73개국을 다녔다.

― 영화를 전공하게 된 계기가 있나요.

“초등학교 5학년 때부터 가진 꿈입니다. 저는 어렸을 때 아버지를 따라 솔로몬제도에서 살았어요. 오세아니아 쪽에 있는 작은 섬나라인데요, 제가 살 때만 해도 원시적인 모습이었어요. 사람들이 꼬마인 저를 보고 두려워하더라고요. 왜 그런가 봤더니 그곳의 극장에서 틀어주는 영화가 철 지난 동양 무술 영화인 거예요. 그곳 사람들이 저를 보고 동양인은 모두 무술을 잘한다고 생각한 거죠. 그런데 몇 년 뒤에 이 사람들 반응이 달라졌어요. 한동안 할리우드에서 동양 사람들을 ‘바보’ 또는 ‘악당’으로 묘사한 적이 있었는데, 그때 그곳 사람들도 동양인을 무시하는 경향이 있더라고요. 그때부터 영화의 힘을 느꼈죠.”

― 다음 작품 준비하고 있나요.

“6·25를 따로 떼어 다루고 싶어요.”

― 섭외하고 싶은 배우가 있나요.

“과거 작품을 만들 때 도움 주신 분들과 영화를 만들고 싶어요. 임동진 배우도 있고, 권오중 배우도 있어요. 권오중 배우는 무명일 때 카메오(짧은 출연)로 큰 도움을 줬어요.”

눈시울 붉힌 예비역 장성들

▲영화 ‘기적의 시작’ 포스터

<기적의 시작>이 CGV에서 개봉한 이후 영화관을 찾아갔다. 지난 2월 23일 오전 10시 CGV 용산 아이파크몰 2관에서 <기적의 시작>이 상영되고 있었다. 관람객들은 머리가 하얗게 센 이들이 대부분이었다.

영화가 끝나고, 수수한 맥 코트 차림의 나이 지긋한 남성이 한쪽 어깨에 배낭을 걸친 채 영화관에서 조용히 걸어 나왔다. 다가가서 감상평을 물었다. 별안간 그의 눈시울이 붉어졌다.

“소망이 있다면 우리 아들, 딸들이 우리나라가 위대한 지도자를 만나 어떻게 건국이 됐는지....”

노신사는 말을 잇지 못했다. 알고 보니 그는 합동참모본부 차장을 지낸 윤의철(60) 전 육군 중장이었다. 그는 다른 예비역 장성들과 함께 이곳을 찾아왔다.

― 영화는 어땠나요.

“너무 좋은 영화고, 다시 한번 이승만 대통령과 그 뒤를 이은 박정희 대통령을 떠올릴 수 있는 계기였어요. 두 분이 없었으면 우리가 이렇게 자유롭고 번영한 나라에서 살 수가 없었죠.”

― 젊은 사람들도 이 영화를 봤으면 하는 마음인가요.

“네, 우리 후배 세대들이 사실 좌경화된 경우가 많아요. 이러한 것들을 볼 기회가 차단된 거죠.”

― <건국전쟁>은 보았나요.

“<건국전쟁>은 이제 보려고 하는데, 이걸 먼저 보게 됐어요. 볼 계획이에요.”

― 이 영화는 왜 보았나요.

“다 알고 있는 거지만, 다시 마음속에 새기려고 왔어요. 다시 새길 수 있는 좋은 기회였어요.”

일행으로 온 또 다른 예비역 장성 또한 “저도 그렇고, 우리 예비역 장군들 모두 눈물을 찔끔 흘리면서 나왔어요. 다들 같은 생각일 거예요”라고 말했다.

김광주 월간조선 기자

월간조선 04월 호

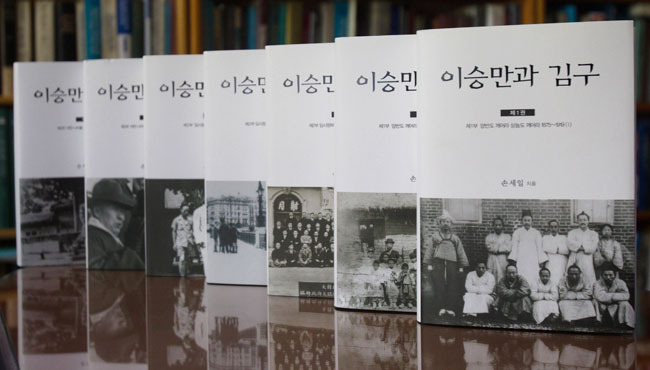

●〈건국전쟁〉으로 다시 주목받는 손세일의 《이승만과 김구》(전 7권)

대한민국 건국을 이해하는 필독서

⊙ 《월간조선》 연재 시작에서 발간까지 14년… 200자 원고지 2만3000여 장

⊙ 구한말에서 김구 암살에 이르는 70여 년간의 한국사 담아

⊙ 일찍부터 공산당의 한계 꿰뚫어 본 이승만의 통찰, ‘백범 전설’의 시작인 ‘치하포 사건’의 시시비비 견지

⊙ 북한 거물 간첩 성시백의 ‘남북협상’ 공작, 대한민국의 장래 어둡게 본 김구의 고백(유어만 보고서) 등 담겨

▲사진=조선DB

100만 관객을 돌파한 김덕영 감독의 ‘이승만 영화’ 〈건국전쟁〉이 낳은 ‘이승만 열풍’이 오랫동안 잊혔던 명저(名著)를 다시 불러내고 있다. ㈜조선뉴스프레스가 2015년 발간한 손세일(孫世一·89) 전 국회의원의 《이승만과 김구》(총 7권)가 그 책이다. 우리나라 역사의 두 거인인 이승만 대통령과 백범 김구 선생의 삶과 그분들의 시대를 다루고 있는 이 책은 200자 원고지 2만3000여 장, 전 7권 각 권 800면 내외의 대작(大作)이다.

《월간조선》은 ‘이승만과 김구’를 2001년 8월호부터 2013년 7월호까지 12년에 걸쳐 총 111회를 연재했다. 저자는 한 회당 200자 원고지 기준으로 평균 200장 이상의 원고를 썼다. 중간에 두 차례 연재를 쉬었는데, 이는 저자가 재충전(再充塡)을 하면서 자료를 수집하기 위한 기간이었다. 연재 기간이나 분량에 있어서 한국 잡지 사상 초유의 일이었다. 아마 앞으로도 이런 연재는 나오기 어려울 것이다. 저자는 연재가 끝난 후 2년에 걸쳐 새로운 학설과 정보 등을 반영하여 글을 손본 후 2015년 7월 책을 냈다.

저자, “이승만·김구, 한국 정치의 위대한 거인들”

▲《이승만과 김구》의 저자 손세일 전 의원. 사진=조선DB

손세일 전 의원은 1958년 서울대 정치학과를 졸업한 후 잡지 《사상계》에서 언론인 생활을 시작, 《조선일보》 《동아일보》 등에서 활동했다. 1970년에는 한 권짜리 《이승만과 김구》를 펴냈다. 그는 이 책에 대해 “두 사람의 생애를 총괄해 ‘정치적 패배’라고 평가한 것은 젊은 저널리스트의 오만과 시대적 에토스의 소산”이라고 겸양을 보이지만 이 책은 출간 이후 ‘한국 헌정사 연구의 선구적 성과’(노재봉 전 국무총리), ‘한국 최초의 정치전기학 저서’(김학준)라는 평가를 받았다. 역사학계는 ‘대한민국 임시정부 연구의 본격적인 출발점의 하나’로 평가했다.

저자는 이후 1980년 정치에 입문, 국회의원을 세 번 지냈다. 저자는 20여 년간의 정치인 생활을 “외도(外道)였다”고 말한다. 그러면서도 “정치 현실을 몸소 체험하게 되면서 이승만과 김구 두 사람이야말로 ‘정치적 패배자’가 아닌 ‘한국 정치의 위대한 거인들’이라는 각성을 하게 됐다. 그러면서 이승만과 김구라는 인물에 대해 다시 봐야겠다는 생각이 들었다”고 했다. 특히 저자는 “정치를 해보니 결국 중요한 것은 사람(조직)과 돈이라는 걸 알게 됐고, 이승만과 김구가 독립운동이나 해방 이후 정치 과정에서 보여준 여러 모습도 이러한 관점에서 이해할 수 있게 됐다”고 말했다.

손세일 전 의원은 이승만과 김구 두 사람 모두에게 애정을 보인다. 《이승만과 김구》의 1권 첫 본문인 ‘서설-나라를 사랑하는 방법’의 시작 글에서 이렇게 말한다.

〈이승만과 김구는 이 나라 역사상 처음으로 근대적 국민국가를 창건한 대표적인 두 정치 지도자이다. 그런 뜻으로 한 나라에 국부(國父)는 한 사람뿐이며 우리나라의 국부는 이승만이라면서 자신이 국부로 불리기를 단호히 거부한 김구의 겸양에도 불구하고, 이승만과 김구는 대한민국의 두 국부라고 할 수 있을 것이다.〉

이런 관점은 이승만과 김구 중 한 분을 존숭하면서 다른 이를 백안시(白眼視)하는 이들에게는 불만스러울 수도 있다. 하지만 저자가 《월간조선》에 글을 연재하는 동안 편집을 맡았던 기자는 이 책을 읽으면서 이승만은 상상 이상으로 거대한 분이라는 것을 실감한 반면, 김구와 관련해서는 ‘신화(神話)’가 적지 않다는 것을 절로 느낄 수 있었다.

이승만, 1923년에 공산주의의 한계 예언

예컨대 이승만이 1923년 《태평양잡지》에 쓴 ‘공산당의 당부당’이라는 글에 대해 언급한 대목을 보자.

〈이처럼 공산당의 평등주의 사상의 정당성을 인정하고 나서, 이승만은 그들의 주장의 부당한 점으로 1) 재산을 나누어 가지자 함 2) 자본가를 없이하자 함 3) 지식계급을 없이하자 함 4) 종교단체를 혁파하자 함 5) 정부도 없고 군사도 없으며 국가사상도 다 없이한다 함이라는 다섯 가지를 들었다. 그는 이 다섯 가지 주장의 부당성을 하나하나 설명했다. (중략)

그런데 이후의 공산주의의 역사와 관련하여 볼 때에 이때의 이승만의 주장 가운데에서 특히 주목되는 점은 자본가를 없애자는 주장의 부당성을 설명한 대목이다. 그는 공산당의 주장대로 자본가가 다 없어져서 〈재정가(기업인)들의 경쟁이 없어지면… 사람의 지혜가 막히고 모든 기기미묘한 기계와 연장이 다 스스로 폐기되어 지금에 이용후생하는 모든 물건이 더 진보되지 못하며 물질적 개명이 중지될지라…〉라고 하여, 시장경제체제의 경쟁의 원리와 기술혁신의 중요성을 강조한 것이다. 이러한 그의 판단은 60년이 훨씬 더 지나서 소련공산당 서기장 고르바초프에 의하여 옳았다는 것이 확인되었다. 고르바초프는 1989년 가을의 소련공산당대회에서 “기술혁신이 자본주의 체제 속에서 이토록 발달하리라고는 생각하지 못했다”라고 토로했었다.〉

1923년이면 러시아 볼셰비키 혁명이 성공한 지 불과 5년 후이다. 공산주의의 모순이 아직 드러나기 전이었고, 오히려 유럽이나 미국의 내로라하는 지식인들도 인류 사상 초유의 공산주의 실험에 열광하고 있을 때였다. 하지만 이승만은 그때 이미 공산주의가 무너질 수밖에 없는 이유를 꿰뚫어 본 것이다.

‘치하포 사건’의 진실

반면 ‘백범 전설’의 시작인 ‘치하포 나루 사건’의 경우, 피살자는 김구가 《백범일지》에서 주장하는 것처럼 일본군 장교나 밀정이 아니라 상인이었고 이로 인해 당시 한국 정부가 곤란을 겪었음을 밝히고 있다.

〈김구가 변복한 일본인을 보자 대뜸 민비를 시해한 일본공사 미우라이거나 그 공범일 것 같다고 생각했다는 것은 그만큼 그의 순진성과 동시에 국모 시해에 대한 조건반사적인 반일감정을 보여주는 것이라고 할 수 있을 것이다. 아무리 다급한 상황이라 하더라도 일본공사가 혼자서 치하포와 같은 벽지로 피신한다는 것은 있을 수 없는 일이다.

중요한 것은 쓰치다의 소지품을 조사해보니까 그가 일본군 육군 중위였다고 한 대목이다. 그러나 쓰치다가 일본군 육군 중위였음을 증명하는 소지품이 무엇이었는지에 대해서는 《백범일지》에도 언급이 없다. 뿐만 아니라 해주부에서나 인천감리서에서의 세 차례에 걸친 심리에서도 쓰치다의 신분과 관련된 심문은 없었다.

이 무렵에 조선에 파견되어 있는 일본군에서 중위는, 가령 동학농민군의 해주성 공략 때의 경우에서 보았듯이, 상당한 지휘권을 가진 장교였다. 그러한 신분의 일본군 중위가 변복을 하고 혼자서 벽지를 여행했을 가능성은 희박하다. (중략)

사건이 발생하고 나서 가장 먼저 현장에 도착하여 쓰치다의 소지품을 챙긴 일본 경찰은 쓰치다가 나가사키(長崎)현 쓰시마(對馬島)의 이즈하라(嚴原)항 사람으로서 조선에 장사하러 온 상인이었다고 보고하고 있다. 이 보고에 따르면 쓰치다는 이즈하라항의 무역상 오쿠보 키(大久保機)의 고용인으로서 1895년 10월에 진남포에 도착하여 11월 4일에 장사를 하러 황주로 갔었으며, 사건 당시에 그는 황주 십이포(十二浦)에서 조응두(趙應斗)의 배 한 척을 세내어 통역을 대동하고 인천으로 돌아오는 참이었다.〉

저자가 ‘치하포 사건의 진실’을 밝히는 것은 김구를 폄하하기 위해서가 아니라 ‘팩트’가 그렇기 때문이다. 저자는 이승만에 대해서나 김구에 대해 ‘시시비비(是是非非)’의 입장을 견지한다. 이승만의 외교독립운동의 구체적인 내용과 그 과정에서의 애환들을 많이 소개하는 것만큼이나, 김구가 김원봉 등 좌파 세력과 겪었던 갈등, 상전 행세를 하는 중국 국민당 정부를 상대하는 과정에서의 마음 고생 등에 대해서도 자세히 다루고 있다.

‘진짜 해방전후사’

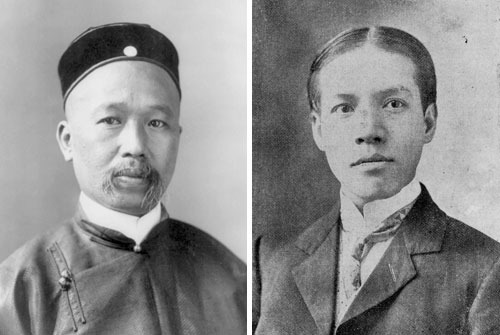

▲임시정부 요인들이 환국한 후 이승만은 김구와 함께 하지 미군정 사령관을 만났다. 사진=조선DB

오늘날 ‘이념적 내전(內戰)’을 치르고 있는 대한민국의 현실에서 특히 의미를 가지는 것은 이 책의 6권과 7권이다. 그야말로 ‘진짜 해방전후사’, 즉 해방부터 건국 직후의 이야기까지를 깊이 있게 다루고 있기 때문이다. 당시 이승만과 김구를 중심으로 한 우파, 김규식·여운형 등의 중도파, 박헌영 등의 좌파, 그리고 미군정과 소련군정이 무엇을 생각하고 어떻게 행동했는지가 아주 세세하게 나와 있다. 1947년 말까지만 해도 이승만과 노선을 거의 같이하던 김구가 왜 표변하여 남북협상에 나서게 되었는지, 소련군정과 김일성 일당이 남북협상을 어떻게 준비하고 김구를 참가시키기 위해 무슨 공작을 벌였는지도 잘 나타나 있다.

〈김구와 김규식의 특사 두 사람이 평양에 다녀왔다는 뉴스가 전해지자 남북협상에 대한 일반 국민들의 흥분된 분위기는 한결 고조되었다. 그러나 막상 김구는 이때에 일찍 경험하지 못했을 만큼 심각한 고뇌에 빠졌다.

(1948년) 4월 11일, 12일 이틀 동안 열린 국민의회 제45차 정기총회는 이승만과의 결별을 공식으로 확인하는 회의였다. 회의는 먼저 명목만 남아 있는 국민의회의 정부의장을 개선(改選)했다. 사퇴서를 제출해 놓고 있는 의장 조소앙(趙素昻)의 후임으로는 유림(柳林)을, 부의장으로는 김구의 두뇌이자 입 역할을 하는 엄항섭(嚴恒燮)을 선임했다. 이 무렵 엄항섭은 서울에서 활동하는 북한의 거물 공작원 성시백(成始伯)과도 남북협상 문제를 두고 만나고 있었다.〉

김구와 김규식이 남북협상에 참여하는 과정에는 북한의 공작원 성시백의 공작이 있었다는 얘기다. 성시백은 김일성의 직접 지시를 받는 거물 공작원으로 훗날 국회 프락치 사건 등도 그의 공작 결과였다.

거물 간첩 성시백

▲성시백의 활동을 크게 보도한 1997년 5월 26일 자 《로동신문》. 사진=조선DB

〈이 무렵 일련의 공산주의 프락치 활동 가운데 가장 특이한 것은 무역상 행세를 하면서 《조선중앙일보(朝鮮中央日報)》와 《우리신문》 발행에 관여하는 등 종횡으로 활동하던 수수께끼의 인물 성시백이 남로당과는 관계없이 움직이는 방대한 조직의 활동이었다. ‘북로당 남반부정치위원회’라는 이 조직은 김일성의 직접 지령에 따라 활동하는 것으로 알려졌다. 성시백은 포섭한 인사들을 1950년 5월 10일에 실시되는 제2대 국회의원 선거를 통하여 국회의원으로 당선시킨 뒤 합법 투쟁을 전개하라는 김일성의 지령을 받고 있었다고 한다. 성시백은 1950년 5월 15일에 체포되었는데, 이때에 검거된 인원은 모두 112명이나 되었다. 이들의 직업도 정당원, 공무원, 상인, 교원, 외국공관 직원, 회사원 등 다양했다. 북한은 평양에 ‘애국렬사릉’을 조성할 때에 그곳에 성시백의 묘도 만들어 놓았다.

북한의 로동당 기관지 《로동신문》은 매우 이례적으로 1997년 5월 26일 자 2면 전체를 성시백에 대한 특집 기사로 채웠는데, 이 기사는 1949년의 국회 프락치 사건이 성시백의 공작에 따른 것이었다고 다음과 같이 적어 놓았다.

“성시백 동지는 1948년 가을부터 괴뢰 ‘국회’ 공작에 힘을 넣었다. 괴뢰 ‘국회’ 안에는 각양각색의 분파들이 있었다. 성시백 동지는 이러한 분파와 그들 간의 싸움을 이용하여 우선 ‘국회’ 안에 민족적 감정과 반미의식을 가지고 있는 ‘국회의원’들로 진지를 구축하고 여기에 다른 ‘국회의원’들까지 포섭하여 반미 반괴뢰 세력을 형성하기 위한 공작을 대담하게 벌여 나갔다. 그리하여 ‘국회부의장’과 수십 명의 ‘국회의원’들을 쟁취 포섭하는 데 성공한 성시백 동지는 그들로 하여금 ‘국회’ 연단에서 ‘외군철퇴요청안’과 ‘남북화평통일안’을 발표케 함으로써 미제와 남조선 괴뢰도당을 수세와 궁지에 몰아넣고 남조선 인민들에게 필승의 신념을 안겨 주었다.…”〉

‘남북협상’ 감독은 소련군정

또 소련군정이 남북협상의 기획 단계에서부터 진행, 종결에 이르기까지 일일이 개입했다는 내용도 있다.

〈4월 24일에는 남북연석회의가 열리지 않았다. 남쪽에서 간 대표 200여 명은 이날 황해제철소를 시찰했다.

슈티코프와 레베데프는 남북연석회의의 결과가 매우 만족스러웠다. 슈티코프는 4월 24일에 레베데프와의 통화에서 “연석회의에 만족한다”고 말하고, “남조선 대표들에게 그들이 보고 싶어 하는 모든 것을 보여주라. 원한다면 군대도 보여주라”고 말했다. 그리고 처음에는 반대했던 4김회담도 승낙했다.

슈티코프의 이날 지시사항 가운데에서 가장 주목되는 것은 남북지도자협의회에 관한 것이었다.

“소회의(지도자협의회)를 개최하고 결정서를 채택한다. 다음과 같이 합의한다. 외국 군대 철수 뒤에 내전이 있어서는 안 된다. 임시정부를 조직하여 권력을 접수해서 선거를 실시하고 이후 통일정부를 수립한다. 조선 민족은 단일 민족이다. 조선인들은 이 모든 것을 성취해낼 수 있을 만큼 충분히 성장했다. 만일 이상의 합의사항에 반대하면 무엇 때문에 이곳에 왔으며 무엇을 위해 투쟁하고 있느냐고 따진다. 신망과 주도권을 장악한다.…”〉

대한민국의 장래 비관한 김구

▲1948년 4월 남북협상 당시 회의장으로 향하는 김일성과 김구. 남북협상은 소련군정의 지시 아래 김일성이 연출한 정치쇼였다. 사진=조선DB

영화 〈건국전쟁〉에서 류석춘 전 연세대 교수가 언급하면서 널리 알려진 〈유어만 보고서〉, 즉 유엔한국위원단 의장이었던 중국 외교관 유어만(劉馭萬)이 1948년 7월 11일 경교장에서 김구와 만나 나눈 대화 내용도 이 책에 이미 나와 있다.

〈유어만은 다음과 같이 말했다.

“그것은 오히려 바깥에 계시는 것보다는 정부에 들어가셔야 할 이유가 될 것 같습니다. 이 박사는 선생의 오랜 동지인 신익희(申翼熙), 이범석(李範奭), 이청천(李靑天)씨 같은 분들을 휘하에 두고 있습니다. 선생께서 참여하셔서 그들에게 힘이 되어주지 않으시면 모든 것이 한민당 뜻대로 되고 말 것입니다. 이 박사가 국익을 위하여 그렇게 하고 싶어도 혼자서 그 정당을 제압하기는 어려울 것입니다. 선생께서 정부에 들어가셔서 그들을 견제하면 이 박사에게 힘이 될 것이고 만약 포기하신다면 한민당이 이 박사를 좌지우지하게 될 것인데, 선생께서도 한민당이 국가의 운명을 견제 없이 전단해서는 안 된다고 생각하시지 않습니까.”

김구는 정치싸움 등 이미 한 이야기를 되풀이하고 나서 다음과 같이 말했다.

“더구나 나는 한 특정 정당의 비방 캠페인에 의하여 반미주의자로 알려졌어요. 나는 중국과 미국만이 한국을 확실히 도와줄 수 있는 이웃 나라라고 생각하는데 말이요. 우리의 국가 건설을 위해서는 미국의 원조가 필요한데, 내가 정부 안에 있으면 미국인들의 동정심에 찬물을 끼얹어 국가 이익을 해치게 될 것입니다.”

유어만은 이승만도 한때 반미주의자로 비난을 받았다고 말하면서 김구의 말을 부정했다.

김구는 이어 중국을 비롯한 연합국의 한국 정부 승인 전망에 대하여 유어만의 견해를 묻고 나서 매우 주목되는 발언을 했다.

“내가 남북한지도자회의에 갔던 동기의 하나는 북한에서 실제로 일어나고 있는 일들을 알아보기 위해서였어요. 비록 공산주의자들이 앞으로 3년 동안 북한군의 확장을 중지하고, 그동안 남한에서 모든 노력을 기울이더라도, 공산군의 현재 수준에 대응할 만한 병력을 건설하기란 불가능합니다. 소련인들은 비난을 받지 않고 아주 손쉽게 그 병력을 남한으로 투입시키고 한순간에 여기에서 정부가 수립되고 인민공화국이 선포될 것입니다.”

이러한 주장은 미-소 양 주둔군이 철수하더라도 내전은 있을 수 없다고 장담한 4월 30일의 공동성명 내용과는 사뭇 다른 주장이었다. 김구의 이러한 주장에 대해 유어만은 소련인들이 전쟁을 각오하지 않는 한 그런 일은 일어나지 않을 것인데, 그들은 전쟁을 원하지 않는다고 잘라 말했다.

영문으로 작성된 위의 대화록은 이화장의 이승만 문서에 들어 있는데, 그것은 유어만이 작성하여 이승만에게 전달한 것이 틀림없다.〉

‘대한민국 건국’을 이해하는 교과서

좌우의 이념대립이 극심하고, 대한민국의 정체성(正體性)과 정통성에 대한 대립이 계속되고 있는 오늘날의 현실을 감안해 공산주의에 대한 이승만의 인식, 해방 이후 남북협상의 전개 과정 등에 대한 이야기 등을 중심으로 소개했지만, 이 책에는 이밖에도 흥미진진한 얘기들이 많이 있다. 단순히 이승만과 김구에 대한 책으로서뿐만 아니라 구한말에서 일제 시대를 거쳐 해방, 대한민국 건국에 이르는 시기를 다루는 한국 역사책으로 읽어도 손색이 없는 책이다. 이 책에 나타난 이승만과 김구의 삶, 지적(知的) 궤적, 개성(個性)을 이해하는 것은 그들의 일생은 물론 해방 전후 두 분 행적의 뿌리를 이해하는 데에도 도움이 될 것이다. 이 책은 특히 대한민국 건국 과정을 이해하기 위해서는 꼭 읽어야 할 책이다.

다만 ‘이승만과 김구’의 이야기가 김구 암살로 끝나는 것은 아쉽다. 원래 《월간조선》에 처음 연재를 시작할 때 조갑제(趙甲濟) 월간조선사 대표는 김구의 암살에서 이야기를 끝내지 말고 이승만의 최후까지 다루어달라고 당부했다. 하지만 ‘대비열전(對比列傳)’이라는 형식 때문인지, 책 발간까지 14년에 걸쳐 글을 쓰느라 에너지를 소진했기 때문인지 저자는 김구의 죽음으로 이야기를 마무리하고 말았다.

권당 800페이지 내외의 책이 7권이나 되는 것이 부담스러울 수도 있겠지만, 저자의 문장이 유려하고 정확해서 읽기에 어렵지는 않다.

독자들, “자손들에게 물려줄 책”

이 책은 10년 전 발매되어 한동안 화제가 되었지만 시간이 흐르면서 잊혔고 서점 판매도 중단되었다. 현대사에 관심이 있는 분들 가운데 종종 이 책을 구입하고 싶어 하시는 분들이 있어도 응하지 못했는데 이번에 판매를 재개하면서 독자들의 호응이 이어지고 있다. 부산의 한 대학교수는 “헌책방에도 없어 도서관에서 장기 대출했었다”며 책이 다시 나온 것을 반겼다. “자녀들에게 물려줄 것을 생각하면 비싸지 않다”(대구의 목사), “두 아들과 자손들에게 대대로 물려주겠다”(50대 초의 직장인)는 분들도 있었다.

7권 전질에 27만900원(10% 할인 가격. 정가 30만1000원)으로 10년 전 책정된 가격 그대로다. 조금 부담스러운 가격일 수도 있지만 근래에 500페이지 내외의 인문사회 서적이 4만~5만원쯤 하고 15만원이나 하는 1300페이지짜리 인문서도 있는 것을 감안하면 그렇게 비싼 것은 아닐 수도 있다. 교보문고나 영풍문고 등 대형 서점의 인터넷 사이트, 알라딘·예스24 등 인터넷 서점에서 판매하고 있다. 본사 문의전화 (02)724-6875, 6797⊙

글 : 배진영 월간조선 기자 ironheel@chosun.com

●이승만을 되살린 사람들

“다음 세대에게 이승만을 부탁합니다”(인보길 뉴데일리 회장)

⊙ “모든 세대가 이승만을 잊고 있었어요”(신동설 청미디어 대표)

⊙ “연세대 ‘이승만 연구원’의 원래 이름은 ‘현대 한국학 연구소’… 그 이름 내걸기도 꺼렸으니”(류석춘 前 연세대 교수)

⊙ “젊은이들에게 이승만 알아달라고만 할 게 아니라, 그럴 만한 환경을 조성해줘야”(김효선 건국이념보급회 사무총장)

⊙ “마지막으로, 프란체스카 여사를 그녀의 고향인 오스트리아에 알리고 싶어”(복거일 작가)

⊙ “유신·운동권 이후 태어난 요즘 세대, 지금의 대한민국 출발점에 의문 가질 것”(이한우)

▲대한민국 초대 대통령 이승만(李承晩·1875~1965). 사진=조선DB

“부정선거 다시 하라!”

‘탕탕탕탕’ 총소리가 연발했다. 1960년 4월 19일 경무대 앞. 참혹한 현장에 서울대 문리학부 신입생이었던 인보길(印輔吉·84)이 있었다. 그날 눈앞에서 동기생을 잃었다. 배를 헤집어놓은 세 발의 총알처럼 증오가 뇌리에 박혔다.

“그냥 (사람에게) 대고 쐈으니까… 참 잔인하지.”

둥굴레차를 손수 내온 그가 마주 앉더니 생각에 잠겼다. 지난 3월 1일 인보길 뉴데일리 회장을 서울 중구 소월로에 위치한 그의 집무실에서 만났다. 공휴일이라서 불이 꺼진 회사엔 아무도 없었다. 그래선지 벽에 걸린 이승만 대통령 초상화가 유독 눈길을 끌었다. 이상했다. 젊었을 적 그에게 이승만은 ‘학살자’였다.

그런데 그로부터 60년이 지난 2020년 인보길 회장은 《이승만 현대사 위대한 3년》이라는 책을 냈다. 2010년부터 14년째 매달 ‘이승만 포럼’을 연다. 경무대 앞에서 함께 플래카드를 들었던 류근일(柳根一·86) 전 《조선일보》 주필은 지난해 이승만 대통령 묘소에 참배했다. 오늘날 살아남은 이들 중 이승만을 가장 잘 아는 세대가 이승만을 재평가하고 있다.

이승만을 다룬 다큐멘터리 영화 〈건국전쟁〉의 누적 관객수가 110만 명을 돌파했다. 이승만 재조명의 신호탄인 셈이다. 하지만 그 이전부터 ‘극우’ 내지 ‘친일’이라는 비난을 감수해가며 이승만을 연구하고 알려온 이들이 있다. 인보길 회장, 신동설 도서출판 청미디어 대표, 김광숙 도서출판 백년동안 대표, 복거일 작가, 김효선 건국이념보급회 사무총장, 류석춘 전 연세대 사회학과 교수, 이한우 전 《조선일보》 문화부장 등이다. 그들의 이야기를 들어봤다.

“그날, 이승만 물러나라고 외치지 않았어”

▲인보길 뉴데일리 회장. 사진=월간조선

인보길 회장은 앞에서도 말한 것처럼 4·19 세대다.

“서울대 학보사 기자로 활동했을 때였어요. 3학년 선배들이 주모자였고. 선배들이 교실을 돌아다니며 ‘나와라’ ‘나와라’ 하더니만 플래카드를 들고 행진을 했지. 그때 외친 구호는 ‘(3·15) 부정선거 다시 하라’였어. ‘이승만 물러나라’가 아니었다는 말이야.”

― 그때 기억을 좀 더 자세히 들을 수 있을까요.

“여하튼 그렇게 나갔는데, 뭐 대학로 나가자마자 경찰에게 두들겨 맞고 종로 4가에 있던 동대문 경찰서 앞에서 또 한 번 두들겨 맞고…. 그리로 해서 국회의사당, 지금은 서울시의회 건물로 쓰고 있는 그 건물이 예전에 국회의사당이었거든. 그 앞에서 연좌 농성하다가 쫓겨나서 예전에 조선총독부 건물까지 갔죠. 그 앞에 넓은 광장이 있었는데 거기서 데모하던 학생들이 모여 노래 부르고 도시락 까먹고 있었지. 그런데 갑자기 총소리가 나는 거야. 점심시간 막 지나고 1시쯤 됐을까, 경무대 앞에서 발포한 거지. 거기까지 갔던 친구들이 막 쫓겨 오는데 그 자리에서만 몇십 명이 죽었어요.”

― 그럼 이승만에 대한 생각이 바뀐 건 언제인가요.

“1995년 《조선일보》 편집국장으로 있었을 때, 안병훈 편집인(현 도서출판 기파랑 대표)이 해방 50주년 행사로 ‘이승만 나라 세우기’ 전시회를 큰 규모로 열었어요. 이승만의 논설 등 독립운동 기록들을 읽고 각성했죠. 수십 년간 분노, 기피의 대상이었던 이승만이 ‘연구의 대상’으로 탈바꿈한 거죠.”

인보길 회장은 4·19 세대가 전향한 기점도 이때라고 설명했다.

― 과거엔 이승만에 대해 어떤 생각을 갖고 있었나요.

“만으로 열 살 때 이승만을 ‘미국의 앞잡이’라고 배웠죠.”

“김일성 장군 만세!”

인보길 회장이 국민학교 4학년 때 6·25가 터졌다. 담임 선생님이 들어오더니 백묵을 들어 흑판(黑板)에 무언가를 적었다. 반장이었던 인보길이 일어나 ‘차렷, 경례’를 말하려는 순간, 담임은 인보길을 불러 세웠다. 그러곤 칠판에 적힌 문장을 크게 외치라고 시켰다. 1학년 때부터 쭉 그 담임 밑에서 반장을 맡았기 때문에 별다른 의심 없이 소리쳤다.

“김일성 장군 만세!”

친구들도 일제히 따라 외쳤다. 담임이 또 다른 문장을 적고는 읽으라고 했다.

“조선민주주의인민공화국 만세!”

곧 붉은색 스카프를 두른 소년단이 조직됐다. 담임은 반장 인보길에게 단장(團長) 감투를 줬다. 그렇게 시키는 대로 ‘남조선 해방 축하 예술제’를 준비했다. 연극과 합창 등이 이뤄지던 날, 인보길에게 주어진 임무는 ‘개막 웅변’이었다. 담임이 써준 원고를 달달 외웠다. 아직도 기억나는 마지막 문장은 이랬다.

“미(美) 제국주의 앞잡이 이승만 괴뢰도당을 태평양 물속에 장사 지냅시다!”

동시에 탁자를 ‘탁’ 내려치니 관중의 박수가 쏟아졌다. 신이 났다. 가는 곳마다 사람들이 칭찬했다. 우쭐했다. 그때 기분을 “인기 배우가 된 느낌”이라고 생생히 기억한다.

인민군들이 집에 들이닥쳤다. 둥근 탄창이 달린 따발총(소련제 기관단총)을 어머니의 가슴팍에 들이밀었다. 그렇게 석 달이 지났다. 그의 고향 당진이 점령당한 기간 동안 인보길의 가족은 쥐 죽은 듯 지내야 했다. 아버지가 마을 이장이었고 외삼촌이 경찰이었기 때문이다. 밤마다 인민군들이 급습해 “그 반동 새끼들 어디다 감췄냐”며 총구를 겨눴다. 아버지가 ‘인민재판’을 받는 모습도 목격했다.

“인민군들이 제 아버지를 ‘반동 지주 새끼’라고 하며 밤마다 인민재판에 끌고 갔어요. 그런데 그 사람들 중에 글을 아는 사람이 없어서 공산당 회의도 아버지가 주재(主宰)하고 기록했지. 낮에는 공산당 회의를 진행·기록하고, 밤엔 끌려가서 재판을 받는 죄인이 된 건데. 이상한 1인 2역이죠(웃음).”

3개월이 흐르고 어느 날 밤, 담임은 인보길을 불러냈다. 그러곤 그간 준비했던 공산당 웅변, 연극, 대본, 노래 가사집(歌詞集) 등을 급우들에게 걷어 불태우라고 했다. 이후 담임은 홀연히 사라졌다.

“이 얘기를 왜 꺼냈냐 하면, 10대 때 보고 듣는 게 그만큼 중요하다는 거야.”

좌편향 수업에 항의했다가 벌 선 중학생

지난 2월 인보길 회장은 어디론가 전화를 걸었다. 수화기 너머로 앳된 남학생 목소리가 들려왔다. 인 회장이 “여기 뉴데일리인데요”라고 하자 김형균(16)군은 “아, 인보길씨 알아요”라고 대답했다. 지난 2월 20일 자 《조선일보》 기사를 통해 김군은 이렇게 말했다.

“선생님이 ‘이승만은 하와이 갱스터(폭력배)였다’면서 민족문제연구소가 제작한 영상을 틀어줬는데, 제가 ‘이승만은 민주주의자였다’고 반박하니 손들고 복도로 나가라는 거예요. 이건 아니다 싶어서 이승만 관련 책들을 탐독하기 시작했는데 당시엔 사람 취급도 못 받던 여성들을 위해 학교를 짓고 투표권을 부여하는 일련의 과정들을 보면서 이분 덕분에 오늘의 대한민국이 있구나 싶어 가슴이 저릿했습니다. 영화 〈건국전쟁〉을 보고선 세 번 울었어요.”

인보길 회장은 김군에게 〈건국전쟁〉 관람 후기를 써달라고 부탁했다. 그리고 이를 뉴데일리에 가감 없이 실었다.

“이 학생이 쓴 글이 중학생 솜씨 같지가 않아요. 이승만에 관한 책을 스스로 찾아서 10권도 더 읽었다는데 지식이 아주 탄탄했어요. 10대 때의 교육이 가장 중요하고 효과도 크다는 걸 다시 한 번 실감한 거죠.”

김군이 읽은 책 중엔 인보길 회장이 쓴 《이승만 현대사 위대한 3년》도 있다. 이승만을 연구해온 다른 이들도 교육의 중요성을 강조한다. 김군의 사례처럼 교육 현장에서의 좌편향 문제를 경험했기 때문이다.

강사가 이승만 얘기했다고 “수준 미달”

▲신동설 청미디어 대표가 자신이 펴낸 이승만 관련 책들을 끌어안고 포즈를 취하고 있다. 사진=월간조선

《한겨레》는 2014년 6월 10일 〈중학교 통일안보 강사가 ‘이승만 미화’, 항의 학부모엔 “종북 세력 있나” 막말〉이라는 제목의 기사를 냈다. 해당 기사의 첫 문장이다.

“교육부가 전국 시·도교육청에 ‘국가보훈처 등을 활용한 통일안보 교육을 강화하라’는 지시를 내린 가운데, 일선 교육 현장에서 검증되지 않은 ‘수준 미달’의 강의가 행해지고 있어 문제로 지적된다.”

이어지는 기사 내용이다.

“교내 텔레비전 방송 강연에 나선 이는 출판사 대표인 신아무개(67)씨였다. 신씨는 오전 3교시 45분간 진행된 강연에서 주제인 ‘통일’과 ‘안보’ 대신 이승만 전 대통령 얘기에만 집중했다.”

해당 기사에서 언급된 ‘문제의 출판사 대표는’ 도서출판 청미디어의 신동설(77) 대표다. 청미디어는 《풀어쓴 독립정신》, 유영익(1923~2023년) 전 고려대 교수의 《이승만의 생애와 건국비전》 등 이승만과 6·25에 관한 권위 있는 책들을 펴냈다. KBS 특별기획 다큐멘터리 〈대한민국을 움직인 사람들-초대대통령 이승만〉을 3부작에 걸쳐 책으로 펴낸 것도 신동설 대표다. 경기 하남에 있는 신동설 대표의 사무실을 찾아갔다. 신 대표는 정말 ‘수준 미달의 강의’를 했을까. 무슨 내용으로 강의했냐고 묻자 그는 이렇게 대답했다.

“통일 교육 시간이잖아요. 6·25가 남침(南侵)이라는 걸 먼저 설명했어요. 어떤 사람들은 남북 간의 사소한 충돌이 번진 거다, 이런 식으로 얘기하는데 그것부터 바로잡았어요. 100마디 말보다 한 장의 사진을 보여줬죠. 그게 뭐였냐면 6·25가 터지기 전에 국군이 훈련소에서 훈련받는 모습이었어요. 이승만 대통령이 시찰을 간 모습도 나왔죠. 그 사진을 보면 거기에 총이 하나도 없어요. 그 사진을 보여주면서 중학생들에게 물었죠. 총 한 자루 없이 훈련시키는 나라가 먼저 쳐들어갈 수 있겠냐고요. 말로 하는 것보다 이렇게 사진으로 보여주니까 학생들도 믿기 시작했어요.”

― 학생들 반응이 어땠나요.

“중학생들은 보통 이런 강의를 15분만 들어도 몸을 비틀고 지겨워한대요. 그런데 제 수업은 45분 동안 집중해서 듣더라고요.”

신동설 대표의 강의 자료를 살펴봤다. 50페이지 분량의 파워포인트(PPT)였다. 글은 거의 없고 대부분 사진이었다. 이승만의 미국 상하원 합동연설과 하야 성명 등 음성 자료도 포함돼 있었다. 자료엔 이승만의 공(功)과 과(過)가 담겨 있었다. 공으로는 ▲차선책으로 남한 정부 수립 ▲북한의 남침 분쇄 및 한미상호방위조약 체결 ▲인민 봉기를 막은 농지개혁 ▲교육 혁명 등이 있었다. 과는 ▲장기집권 ▲친일파 처리 ▲언론 탄압 등이 기재돼 있었다.

이런 그도 이승만에게 관심을 가지기 시작한 건 예순을 넘어서부터였다고 한다.

“이승만을 싫어하는 일본도 그의 책을 번역하는데…”

― 젊었을 적 이승만에 대한 인식은 어땠나요.

“형편없었지. 부정선거 했고 독재자였다는 생각밖에 없었어요.”

― 언제까지 그랬습니까.

“예순이 다 될 때까지 이승만에 대해선 부정적인 생각이 고착화돼 있었어요.”

― 그럼 어쩌다 생각이 바뀌었나요.

“평생 출판을 하다 보니 이승만 대통령이 1941년에 쓴 책 《재팬 인사이드 아웃(Japan Inside Out)》을 접하게 됐어요. 여러 책을 통해 이승만을 들여다보기 시작한 거죠. 그렇게 이승만 대통령의 글을 보다 보니, 여러 글이 쭈욱 연결이 되더라고요. 그래서 이승만 대통령에 관한 책은 제가 직접 관련 있는 사진들을 집어넣고 편집을 하며 하나하나 자료들이 쌓이기 시작했어요.”

신동설 대표가 이승만에게 각별해진 계기엔 ‘출판업에 대한 자부심’도 한몫했다.

“사실 《재팬 인사이드 아웃》은 2005년, 경무대 취재 경험이 있는 어느 노(老)기자로부터 번역을 부탁받은 거거든요. 그런데 이 책은 1941년 영어로 출간된 게 아니라, 1956년에 일본 무역신문사가 번역해서 발행한 거였어요. 충격받았어요.”

― 왜요?

“당시엔 이승만 대통령이 ‘이승만 라인’을 설정해 해양 주권을 선포하고 이 해역을 넘어오는 일본 어선들을 나포하는 등 한일관계가 극도로 나빴거든요. 우리도 출판 대국으로 올라서고 있었지만, 일본은 이미 싫어하는 상대의 책도 번역할 만큼 문화 의식이 높았다는 생각을 했죠. 그래서 저도 얼마나 팔리든 신경 쓰지 않고 출판인으로서의 방향을 다잡기로 다짐했어요. 이승만 대통령에 관한 책은 다른 출판사에서 거절당한 것도 전부 펴내고 있어요. 수지 타산 생각했으면 이렇게 안 했죠. 이런 책들이 사료(史料)로서의 가치를 지닌다고 봅니다. 그것이 출판인의 사명 아니겠습니까.”

― 책을 번역하는 데 얼마나 걸렸나요.

“2년 가까이 했죠.”

― 많이 팔렸나요.

“안 팔려요. 이승만 대통령은 출간 당시인 2007년에 이미 수면 밑에 가라앉아 있는 존재였으니까요. 모든 세대가 이승만을 잊고 있었어요.”

― 다른 책들도 소개하자면요.

“이승만 대통령이 1904년에 저술한 《독립정신》을 2008년에 책으로 냈어요. 이런 소중한 책들이 있는데도 이승만 대통령 관련 단체에서조차 (출판할) 생각을 못 했던 거예요.”

“이승만 알리는 데 작은 역할 했다면 족하다”

출판업 종사자답게 신 대표는 “교육은 백년지대계(百年之大計)”라고 강조했다.

― 이승만 대통령의 가장 큰 업적은 무엇이라고 보나요.

“교육이라고 봐야죠. 이승만 대통령이 집권할 당시만 해도 우리나라 문맹률이 86%였어요. 그래서 이승만 대통령은 그 빠듯한 나라 살림에도 국민학교 의무 교육을 시행했어요. 1959년엔 취학률이 95%에 달했어요.”

신 대표는 이승만 대통령에 관한 책을 읽는 이들에겐 한 가지 공통점이 있다고 말했다.

“저희 책은 독자들의 연령대가 있는 편이에요. 이분들은 책을 사 보고 혼자 ‘끄떡끄떡’ 하고 말아요(웃음).”

영화 〈건국전쟁〉이 인기인데, 책은 그만큼 인기를 끌지 못해서 아쉽진 않았나요.

“아니요. 아쉽지는 않아요. 잊힌 이승만을 수면으로 끌어올리는 데 조금이나마 제가 힘이 되었다면 그걸로 제 사명은 다했다고 봅니다. 《일본, 그 가면의 실체》의 초판을 낸 게 2007년이에요. 이후 이승만에 관한 책들이 나오기 시작하더니 이제 이승만을 알리는 첫 알람음이 울렸죠. 만족스럽습니다.”

도서출판 백년동안 김광숙 대표의 ‘젊었을 적 이승만에 대한 인식’은 이랬다.

“이승만에 대해서 아는 게 없었어요. 그저 ‘독재자 영감’ 정도로만 알고 있었죠. 학교에선 이승만을 악마로 묘사했고, 저 역시 그 영향에서 벗어날 수 없었어요.”

그는 “하루라도 빨리 역사 교과서를 개편해야 한다”고 강조했다. 김광숙 대표는 이승만 대통령을 알리기 위해 《이승만의 토지개혁과 교육혁명》 외 31권에 달하는 ‘대한민국 총서’를 펴냈다. 단행본으로는 《이승만 깨기》를 펴냈다. 복거일 작가의 소설 《물로 씌어진 이름》도 출간했다.

“죽을죄 짓는 것도 아닌데…”

▲류석춘 전 연세대 사회학과 교수. 사진=조선DB

교육계에서 이승만에 대한 인식이 어땠는지는 류석춘(柳錫春·69) 전 연세대 사회학과 교수가 증언했다. 2011년부터 2015년까지 연세대 이승만 연구원 초대 원장으로 활동했던 그의 얘기다.

“지금 연세대에 있는 ‘이승만 연구원’은 원래 ‘현대 한국학 연구소’라는 이름을 달고 있었어요. 그래서 제가 총장에게 말했어요. 이승만을 알리기 위해 만든 연구소 이름에 왜 ‘이승만’이라는 글자를 못 붙이냐고요. 죽을죄를 짓는 것도 아니고 사료를 연구하고 공부하는데 숨어서 할 일이 아니잖아요, 오히려 공개적으로 알려야 한다고요. 결국 총장도 제 이야기를 듣더니 수긍해서 이승만 연구원이라는 간판을 달 수 있었어요.”

― ‘이승만’이라는 이름을 꺼렸다는 건가요.

“좌파 정부, 우파 정부가 번갈아가며 있었잖아요. 우파인 학자들 중에서도 ‘앞으로 어떻게 될지 모르는데 공개적으로 이렇게 (이승만을 연구하는) 활동을 하면 괜히 나중에 미운털 박혀서 불편하다’며 공개적으로 나서는 활동은 피한 학자들도 일부 있었어요. 애환이 많았습니다, 원장 하면서.”

― 젊었을 땐 이승만에 대해서 어떤 인식을 갖고 있었습니까.

“젊었을 때는 저도 잘 몰랐어요. 다만 좌익 세력이 대한민국 역사를 왜곡하고 있다는 문제의식은 갖고 있었어요. 그들의 이야기대로면, 우리의 현대사는 엉망진창이고 이 나라는 이렇게 발전할 수가 없는데 지금 이렇게 성장했잖아요.”

― 이승만의 과(過)는 무엇이라고 봅니까.

“1950년대 말기에 이승만 대통령이 연로했죠. 직접 3·15 부정선거를 기획하거나 지시하진 않았지만 2인자인 이기붕이 내무부 장관 등과 공모하는 동안 총책임자가 확인하지 못한 건 최고 지도자로서 좀 잘못한 부분이라고 생각해요.”

류 전 교수는 이승만 대통령이 33년간 영어로 쓴 일기를 한국어로 번역했다. 공동 저술을 포함해 이승만 관련 저서만 40~50권을 썼다. 영화 〈건국전쟁〉에도 출연했다.

류 전 교수는 연세대 재직 시절 학생들과 자주 논쟁을 벌였다. 대학에서 주로 발전사회학 수업을 맡았다.

그는 학생들에게 “지난 70~80년 동안 수직 상승한 성공을 거둔 나라인데, 그걸 설명하는 이론과 프레임(frame·뼈대)이 있어야 하지 않으냐”고 물었다. 학생들이 처음엔 “저 꼴통이 또 뭔 되도 않는 소리 하는구나”라는 반응을 보였다고 한다. 하지만 학기가 끝날 무렵 대부분의 학생은 ‘그거 말이 된다, 유익한 수업이었다’고 했다. 수업은 인기를 끌었다. 연세대 사회학과 전공 수업의 수강 인원이 보통 20~30명인데, 류 전 교수의 수업엔 50여 명이 몰렸다고 한다.

“여유 생긴 젊은 세대가 이승만 재조명할 것”

▲이한우 전 《조선일보》 문화부장은 1995년 조선일보사 주최 ‘이승만과 나라세우기’전시회의 실무를 총괄했었다

이처럼 이승만에 대한 젊은 층의 인식 변화에 대해 이한우(李翰雨·63) 전 《조선일보》 문화부장도 비슷하게 분석했다.

“젊은 세대는 생각이 많이 달라진 것 같아요. 제가 1995년 《조선일보》에 〈거대한 생애 이승만 90년〉을 연재할 때만 해도 반응이 달랐는데, 그때 30~40대는 운동권 세대였으니까. 저는 여유가 생긴 덕분이라고 봐요. 정신적으로 우리 역사를 돌아볼 여유가 생긴 거죠. 그 전까지는 경제 성장, 산업화, 민주화한다고 해서 앞만 보고 내달렸잖아요. 그러다가 지금 세대는 생각하게 된 거죠. 대한민국이 누군가의 리더십 없이 이만큼 성장할 수 있었겠냐는 것을요. 근대화의 뿌리에 이승만이 있다는 걸 알게 되는 거예요.”

▲김효선 건국이념보급회 사무총장. 사진=조선DB

김효선 건국이념보급회 사무총장은 “젊은 사람들에게 마냥 이승만에 대해 알아달라고 할 수 없다”며 이렇게 말했다.

“이승만 대통령에 대해 관심을 가져달라고 하기 전에 그럴 만한 환경을 조성해줘야 하지 않을까 싶어요. 그걸 안 해놓고 관심 가져달라고 하면 어떡합니까.”

― 그러기 위한 노력을 한 적이 있나요.

“일본에서 유학하고 있는 김영림씨에게 장학금을 주면서 이승만의 《독립정신》을 일본어로 번역하라고 했어요. 번역은 잘 이뤄졌고 지금은 그 책이 일본의 모든 대학과 국공립 도서관에 비치됐다고 해요. 그리고 1년에 한 번씩 대학생들을 선발해 이승만의 독립운동 유적지를 탐방하는 사업을 했어요. 처음엔 아무 생각 없이 하와이에 간다는 생각에 들떠서 지원했던 학생들도 유적지를 탐방하면서 점점 생각이 바뀌더라고요.”

“프란체스카 여사를 더 존경”

▲복거일 작가. 사진=조선DB

4·19 세대의 막내 격인 복거일(卜鉅一·78) 작가는 이승만을 향한 대부분의 비난이 ‘기억의 재편집’에서 비롯된다고 말했다. 복 작가는 4·19 혁명 당시 고등학교 1학년이었다. 그는 지난해 암 투병을 하며 이승만 대통령과 광복, 건국을 다룬 소설 《물로 씌어진 이름》을 냈다. 그는 4·19를 이렇게 기억한다.

“중요한 건, 당시에 우린 이승만 대통령을 증오하거나 미워하지 않았어요. 그건 훗날 지어낸 이야기입니다. 그때 기억나는 구호 중에 ‘이승만 하야’는 없었어요. 노래 부르고, 행진하고, 부정선거와 관련 있는 사람들의 집에 찾아가는 식이었어요. 그때 이승만 대통령의 아내, 프란체스카 여사에 대한 국민 감정도 좋았어요. 그런데 역사를 편향되게 바라보는 이들이 왜곡을 하면서 사람들의 기억이 재편집됐어요. 그래서 그때 나오지도 않은 구호들이 소문처럼 나도는 거예요.”

복거일 작가는 이승만 못지않게, 프란체스카(Francesca Donner Rhee·1900~1992년) 여사에 대해서도 존경심을 드러냈다.

“사실 저는 이승만 대통령보다 프란체스카 여사에 대한 애틋한 마음이 더 커요. 프란체스카 여사는 엄밀히 말하면 한민족이 아니잖아요. 그런데 그분이 남편의 조국을 자신의 조국으로 받아들인 거예요. 이승만 대통령이 서거하시고 일주일에 한 번씩 우남(雩南·이승만의 아호) 묘지에 가서 성묘하는 게 그분의 일과였어요. 그런데 하루는 서양 남자가 찾아와 자기도 오스트리아 출신이라며 같은 나라 사람이냐고 물으니 ‘저는 한국 사람’이라며 ‘우연히 오스트리아에서 태어났다’고 말했다고 해요.”

이 일화에 감동받은 복거일 작가는 프란체스카 여사의 일생을 다룬 뮤지컬 공연을 준비하고 있다. 제목은 〈오스트리아에서 태어난 한국 여인〉. 그의 말이다.

“이제 살날도 얼마 안 남았어요. 말기암이라서 큰 계획은 못 세워요. 한 해 한 해 그냥 살아갑니다. 한 가지 욕심이 있다면, 프란체스카 여사 뮤지컬을 영어로 만들어서 전 세계에 뿌리고 싶어요. 요즘엔 넷플릭스 같은 좋은 수단이 있으니까. 특히, 프란체스카 여사의 고향인 오스트리아 사람들에게 보여주고 싶어요. 오스트리아가 얼마나 우아한 나라예요. 그런 곳에서 와서 거의 쓰러져 가는 타국을 자신의 조국으로 받아들인다는 건 지고(至高)한 뜻이 있는 겁니다. 남편을 사랑한 걸 넘어, 그의 이상(理想)을 함께 받아들인 거죠. 저는 개인적으로 이승만 대통령보다 프란체스카 여사가 더 위대하다고 생각합니다.”

복거일 작가처럼 이승만과 가장 가까운 세대는 이제 연로(年老)하다. 이승만연구소 공동대표, 건국이념보급회 이승만포럼의 공동대표를 맡고 있는 이주영(82) 전 건국대 부총장에게 인터뷰를 요청했더니 “뜻은 고마우나 건강 상태가 좋지를 못해 응하지 못함을 용서해달라”는 대답이 돌아왔다.⊙

글 : 김광주 월간조선 기자 kj961009@chosun.com

●초등학교 교사의 영화 〈건국전쟁〉 관람기

‘교육자’였지만 교육 현장에서 철저하게 지워진 이승만

⊙ 이승만, 한인여학원·한인기독학원 등 설립하고 ‘교육자’ 자처

⊙ 건국 후 국가 예산의 1/5를 교육에 투자, 박정희는 1/5를 경부고속도로에 투자

⊙ 여성 교육에 힘쓰고 독도에 대한 실효적 지배 확보했지만 양성평등 교육, 독도 교육에서 이승만 언급 안 해

▲사진=김덕영

글을 쓰는 이 시점에 영화 〈건국전쟁〉 관객수가 110만 명을 넘어섰다. 오락 영화가 아닌 다큐멘터리 필름에서 보기 힘들 정도의 많은 관객이 이승만(李承晩) 전 대통령(이하 이승만)을 보기 위해 영화관을 찾았다.

〈건국전쟁〉은 한 편의 다큐멘터리 영화를 넘어 하나의 사건에 가깝다. 이승만이 아직 대중에게 논란의 대상이라는 점에서 얼마 전까지만 해도 그에 관한 영화를 본다는 것은, 조금 과장해서 말한다면 엄혹한 1940년대 전시(戰時) 체제하에서 일본제국주의의 눈을 피해 자유를 위한 투쟁을 전하는 이승만의 단파 방송을 몰래 청취하는 것과 비슷한 일이었다. 대한민국에서 ‘이승만’을 긍정적으로 말한다는 것은 그만큼 ‘불온한 일’일 정도로 오늘날 대한민국은 왼쪽으로 기울어져 있다.

‘교육자 이승만’

▲1954년 10월 인하공대 개교식 때 학교를 방문해 시설을 둘러보는 이승만 대통령(가운데). 인하대는 이승만이 세웠던 하와이의 학교 부지를 매각한 대금과 하와이 교민들의 성금으로 세운 학교다. 사진=인하대 총동창회

필자는 30대 초의 초등학교 교사다. 그래서인지 〈건국전쟁〉에서 가장 눈길을 끈 대목은 ‘교육자 이승만’에 대한 것이었다. 해방 뒤 이승만이 사용했던 여권을 보면 직업란에 교육자라고 기재되어 있었다. 교권(敎權)이 땅에 떨어지고, 인격적 성숙을 돕고 지식을 가르치는 교육의 가치가 크게 의심받고 있는 현 세태에서 자신을 ‘교육자’로 정의하는 외교 독립운동가, 대(大)정치가, 건국자의 모습은 큰 감동이었다. 한동안 잊고 살았던 교육자의 자존감과 존엄을 다시 느꼈다. 때로 미미하게도 느껴지는 선생님, 교사가 어떤 큰 실천과 기적을 이룰 수 있는지를 보여주는 것 같았기 때문이다.

이승만은 하와이에서 이리저리 팔려 다니는 여자아이들을 보호하고 가르치기 위해 한인여학원을 설립했다. 물론 조선에서는 아직 여자들에 대한 학문과 지식을 가르친다는 것이 낯설던 때였다. 이승만의 신망이 워낙 높았기에 이승만이 세운 여학교에서 남학생들도 이승만 박사에게 배울 기회를 달라는 요구가 빗발쳤다. 그렇게 만들어진 학교가 한인기독학원이다. 김덕영 감독은 이승만과 관계있는 하와이의 여러 현장을 누비며 이승만이 어떤 일들을 이루었는지 담담하게 전한다. 이렇게 하와이에서 배우고 실력을 익힌 학생들은 이후 미국 사회의 책임 있는 중산(中産) 시민과 독립운동가로 자라 이승만의 독립운동을 돕고 건국 이후 대한민국의 존립과 발전을 위해 힘썼다.

하와이 전체에서 미국인 박사도 드문 시절이었다. 조지워싱턴대 학부, 하버드대 석사, 프린스턴대 박사를 거쳐 자신의 국제정치학 논문을 대학 출판부에서 정식 출판할 정도였던 이승만이 하와이 사회와 한인 사회에서 입지가 큰 것은 당연한 일이었다. 1918년 하와이대학 종합대 승격 운동이 벌어질 때 서명한 하와이 지역유지 483명 중 이승만은 유일한 박사 학위 소지자였다. 그는 하와이에서 주지사를 빼고 유일하게 우드로 윌슨 대통령의 딸 제시 윌슨의 청첩장을 받은 인물이기도 했다.

‘이승만의 경부고속도로’

1910년대 조선인들에게 그는 미국 땅의 조선인 영웅이고 챔피언이었다. 그가 3·1운동 이후 우후죽순(雨後竹筍)처럼 생겨났던 8개 임시정부에서 정부 수반이나 외교 대표자 역할을 맡게 된 것은 결코 이상한 일이 아니었다. 3·1운동이 이승만의 외교 독립운동과 관련이 있고, 임시정부는 그의 외교 독립운동에서 핵심 플랫폼이었다. 이런 점에서 일제 시대 내내 이승만의 활동은 좌충우돌 방황하던 다른 독립운동가들과 비교할 때도 큰 일관성이 있었다고 할 수 있다.

이승만은 말과 글의 가치와 힘을 아는 독립운동가였다. 대한민국이 건국된 후, 그는 국가 예산의 5분의 1을 교육에 쏟아부었다. 박정희(朴正熙) 전 대통령이 국가 예산의 5분의 1을 경부고속도로를 짓는 데 썼던 것처럼, 이승만은 배우지 못했으나 배우는 것이 소원인 백성들에게 배울 기회를 만들어주는 데 돈을 썼다. 학교 교실에서 올망졸망 배우는 어린아이들이 ‘이승만의 경부고속도로’였다.

교육의 중요성에 대해 목소리를 높이지만 정작 나라의 교육에 도움이 되는 변변한 정책 하나 내놓지 못하는 정치인들이 대부분인 것이 오늘날의 현실이다. 이승만은 국가가 기본적인 기능도 하지 못하던 취약 국가 시절의 대한민국을 이끌면서도 없는 형편에 돈을 쥐어짜 가난한 이들을 가르치게 했다. 그렇게 해서 배운 이들이 있었기에 북한이 전기(電氣)를 끊어버리자 속수무책으로 당했던 대한민국이 원자력 발전을 할 수 있었다. 그들이 박정희의 과감한 경제개발 프로젝트에 뛰어들어 전 세계인들을 놀라게 한 경제 기적을 이루었다. 영화에서는 이를 ‘박정희의 기관차가 이승만의 레일 위를 힘차게 달렸다’고 요약한다.

‘이승만 지우기’

▲한 어린이용 역사책에서는 이승만 대통령을 ‘벌거벗은 임금님’으로 비하하고 있다. 사진=조선DB

우리가 역사를 배우는 이유는 무엇일까. 역사란 어떻게 보면 그저 지나간 이야기일 뿐이다. 역사를 싫어하는 어린 학생들은 왜 지나간 이야기들을 따분하게 배워야 하는지 반문(反問)하기도 한다. 역사를 공부한다는 것은 현재의 위기를 극복하고 미래로 나아가는 길을 뚫어내는 데 필요한 교훈과 지혜를 과거로부터 배우기 위해서다. 그러면서 우리는 자신이 누구이고 우리가 어떤 존재인지에 대한 정체성(正體性)을 세우고 이를 바탕으로 해서 세계관을 정립하게 된다. 유대인들은 전 세계를 유랑하면서도 역사 교육을 강조했다고 한다. 학교에서 역사를 바르게, 알차게 가르치는 것이 중요한 이유도 여기에 있다. 그런데 우리의 경우, 교과서와 교육과정이 이승만을 어떻게 다루고 있는지를 돌아보면 역사 교육이 바르고 알차다고 말하기는 힘들다.

영화에서는 건국 대통령 이승만이 얼마나 철저하게 지워졌는지도 다룬다. 조지 워싱턴·토머스 제퍼슨·알렉산더 해밀턴 등 미국 건국의 아버지들과는 달리 왜 이승만이 활동했던 한국과 미국 땅에서 그에 대한 기념물과 흔적을 찾기가 그토록 힘든 것인지 안타까워한다. 이것이 영화 〈건국전쟁〉의 핵심적인 문제의식일 것이다. 또 많은 사람이 〈건국전쟁〉을 보기 위해 몰린 이유이기도 할 것이다. 사람들은 이 영화를 보면서 이승만이 이렇게 훌륭한 인물인데, 왜 우리는 그동안 이에 대해 전혀 몰랐고, 왜 학교는 이승만에 대해 왜곡되고 부정적인 이미지만을 반복해서 전달했던 것인지 물었다.

혹자는 “이승만에 대한 역사적 평가는 이미 끝났다”고 주장한다. 조너선 펜비의 《장제스(蔣介石) 평전》, 제프리 로버츠의 《스탈린의 전쟁》, 조르주 보르도노브의 《나폴레옹 평전》, 알렉산더 판초프·스티븐 레빈의 《마오쩌둥(毛澤東) 평전》, 후카마치 히데오의 《쑨원(孫文) 평전》, 그리고 손세일의 《이승만과 김구》 등을 읽어보면, 역사적 인물에 대한 대중의 피상적인 이미지와 그의 실제 행적이 얼마나 다른지 알 수 있다.

대중의 편견과 오해를 넘어 사실에 기초해 역사적 이해를 높이는 것은 비난받을 일이 아니라 권장받아야 할 일이다. 새로운 자료가 발굴되고 시대의 요구가 바뀌고 몰랐던 사실이 밝혀지면 역사적 평가는 바뀌는 것이다. 그것은 ‘역사 수정주의(修正主義)’가 아니다. 역사에 대한 왜곡과 무지에서 벗어나도록 독려하는 역사 교육 본연의 일이다.

좌파는 되고 이승만은 안 된다?

영화 〈건국전쟁〉에선 문재인 정권 아래에서 이승만이란 ‘딱지’가 붙은 영화는 절대 정부의 지원을 받을 수 없었다는 분노와 체념 어린 한탄이 나온다. 문재인 정권은 독립운동가·항일운동가라면, 그가 사회주의자였어도, 해방 후 공산주의 활동을 했어도, 북한 정권에 부역(附逆)했어도 인정받고 존경받아야 한다고 했었다. 또한 북한 정권에서 장관을 지낸 김원봉을 ‘국군의 뿌리’로 인정해야 한다고 주장했었다. 그런 사람들이, 조선 말기부터 평생에 걸쳐 나라의 독립과 부강을 위해 힘썼고, 대한민국 임시정부의 대통령을 지냈고, 대한민국을 건국하고 지키고 발전시킨 이승만은 절대 기념해서도 안 되고 긍정적으로 인식하면 안 된다고 억지를 부린 셈이다.

결국 이승만을 독립운동가·애국자로 기념하려는 이들은 이승만의 배재학당 은사이자 독립협회 활동 후원자, 독립운동 시기의 조력자(助力者)였던 서재필(徐載弼·1864~1951년)을 기념하는 활동에 이승만을 깍두기처럼 끼워 넣어 조심스럽게 기념해야 했다.

하와이 호놀룰루 시의회에서 ‘이승만의 날’을 발의했을 때 다른 곳도 아니고 한국의 ‘시민단체’가 반발해 무산되었다는 영화 속 증언을 접하고는 어안이 벙벙했다. 이승만은 하와이 한인들을 교육하고 이들의 힘을 바탕으로 독립운동을 했다. 그런데도 일부 인사는 마치 이승만이 독립운동가가 아니라 매국노(賣國奴)라도 된다는 듯이 대했다. 임시정부 수립 100주년을 맞아 판매됐던 독립운동가 도시락 중 ‘이승만 도시락’이 당한 수모가 생각나 씁쓸했다.

학교 교육에서의 이승만

요즘 학교에서는 교과내용 외에도 법으로 정해 의무적으로 해야 하는 교육이 있다. 양성평등 교육, 독도 교육, 통일·평화 교육, 인권 교육 등이 그것이다.

우리는 양성평등 교육을 하면서도 이승만은 언급하지 않는다. 이승만이 하와이 시절부터 여학생들을 교육했고, 건국과 함께 여성들에게 투표권을 부여한 선각자임에도 말이다.

독도에 대한 교육에서도 마찬가지다. 독도에 대한 대한민국의 실효적(實效的) 지배를 확고히 한 분이 이승만 그분이었지만, ‘신라장군 이사부’는 가르쳐도 ‘대한민국 대통령 이승만’은 가르치지 않는다.

한반도 평화와 통일에 대한 교육을 강조하면서도 청일 전쟁, 러일 전쟁, 일제 식민 지배, 태평양 전쟁, 6·25 전쟁 등 100년에 가까운 한반도의 전란(戰亂)을 종식하고 확실한 평화를 가져온 이승만과 한미동맹에 대해선 언급하지 않는다.

인권 교육을 할 때에도, 공산주의 체제의 폭력성이나, 억지로 공산군에 끌려갔다가 북으로 송환되기를 거부하다가 이승만 덕분에 자유를 얻어 대한민국 국민으로서의 새 삶을 살게 된 반공포로의 이야기는 가르치지 않는다.

6학년 1학기 〈사회〉 과목에는 ‘우리나라의 정치 발전’ ‘우리나라의 경제 발전’이라는 단원이 있다. 하지만 여기에 이승만은 배울 점이라곤 아무것도 없는 ‘독재자’로서만 등장한다. 구십 평생에 걸쳐 이승만이 벌였던 외로운 싸움 덕분에 대한민국이 건국될 수 있었고, 오늘날 우리가 자유와 풍요를 누리며 살고 있는 데도 말이다.

교육 현장에서 왜곡되고 잊힌 것은 이승만뿐이 아니다. 박정희와 대한민국이 이룩한 값진 성취들도 마찬가지다. 학교 교육이 대중의 오해를 확대 재생산하고 대중의 편견에 철저히 복무하고 있는 셈이다. 역사 교육 과정과 교과서를 이대로 내버려 두어서는 안 된다. 〈건국전쟁〉의 개봉과 흥행 성공은 그래서 반갑다.⊙

[편집자 註]

기고자는 경기도 교육청 소속의 초등학교 교사로, 이 글로 인해 교육 현장에서 논란이 생길 수도 있다는 우려 때문에 실명을 밝히기를 원치 않았습니다. 편집자는 초등학교 교사가 대한민국 건국 대통령을 긍정적으로 평가하는 글을 쓰고서도 자신을 드러내기를 꺼릴 수밖에 없는 것이 오늘날 대한민국 교육 현실의 단면을 그대로 보여준다고 생각하여 그 신분을 확인한 후 필명을 사용하기로 했습니다. 독자 여러분의 이해를 부탁드립니다.

글 : 강윤민(필명) 초등학교 교사

04.25 그들이 이승만을 덮쳤을 때

오염된 역사 ‘이승만 악마화’

좌파 혼자 그랬다고?

좌파 프레임에 굴복한 보수

이승만, 박정희 폄훼 ‘방관’

“불의를 보고 방관하지 않는 100만 학도와 국민들이 있으니, 나는 얼마나 행복한가.” 자신을 하야시킨 시위대를 두고 이렇게 말한 ‘민주주의자’ 이승만은 그간 돌팔매로 만든 무덤에 묻혀 있었다. ‘건국전쟁’은 좌파의 ‘이승만 악마화’를 바로잡는 영화다.

그런데 이상하지 않은가. 어떻게 수천만 국민이 50년 넘게 ‘가스라이팅’ 당할까. 그게 좌파 힘만으로 가능한가.

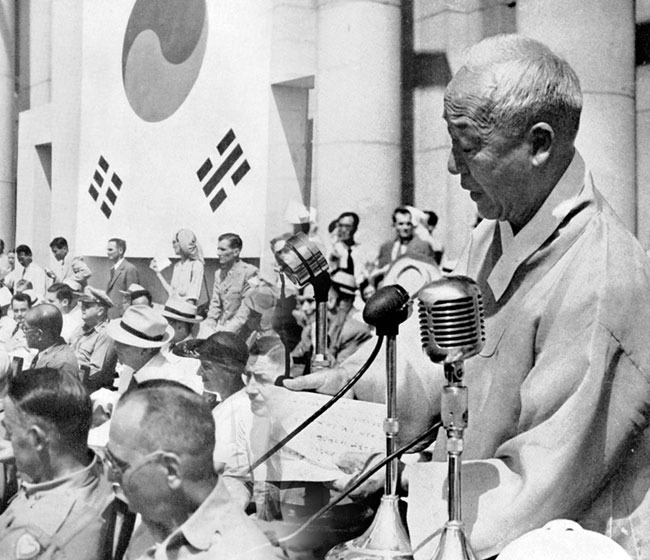

▲1954년 8월 24일, 최빈국 대한민국의 이승만 대통령이뉴욕 맨해튼 영웅의 거리에서 카퍼레이드를 하고 있다. '건국전쟁'의 김덕영 감독이 2023년 워싱턴국립문서기록관리청(NARA)에서 발굴한 약 45초 분량의 동영상 일부다. /김덕영감독 제공

이승만의 양자 이인수 박사가 과거 월간조선에 말했다. “정부가 (국장 대신) 국민장으로 축소해 4·19 학생들 반발을 무마하려 했어요. 건국 대통령으로 대접받지 못하면서 욕먹을 이유가 없다 싶어 가족장을 고집했습니다.” 1965년 7월 27일 이승만 장례식에는 박정희 대통령 대신 정일권 총리가 참석해 노산 이은상이 대신 쓴 대통령 조사를 읽었다.

반대로 김종필 회고록에 이런 대목이 있다. “박 의장은 우남 이승만 박사를 건국의 아버지로 생각했다. 적당한 때에 서울로 모실 생각을 하고 있었다. 62년 말이었다.”

박정희 대통령의 생각은 알 수 없으되, 그 시절 교과서는 물론 대중문화도 모두 이승만을 폄훼했다. 1967년 라디오 정치 드라마 ‘잘돼갑니다’ 이후 ‘광복 20년’ ‘격동 30년’, 전두환 대통령 시절 MBC ‘제1공화국’ 등에서 그려진 이승만은 ‘미국에서 돌아와 세상 물정 몰랐던 늙은 대통령’이다. ‘잘돼갑니다’ 원작자 한운사는 “6개월간 억울한 옥살이를 시킨 이승만을 골탕 먹이기 위해 쓰기 시작했지만 나중에는 존경하게 됐다”고 했지만, 존경은 속으로만 한 것 같다. 그간 보수 대통령들도 이승만을 외면해야 하는 처지였고, 방송사는 ‘반론권’이 없는 이승만을 짓이겨 댔다.

▲1968년 제작된 영화 '잘 돼 갑니다'. 교수 시위장면, 군복을 입은 이기붕 아들 이강석이 부모를 총으로 죽이는 장면을 삭제하라는 문공부 지시를 따르지 않아 상영불가 조치를 받았다가 1989년 개봉했다.

그런 박정희도 이승만과 함께 수모를 겪었다. ‘친일인명사전’을 만든 민족문제연구소가 제작하고 배우 권해효가 내레이션을 맡은 다큐멘터리 ‘백년전쟁(감독 김지영)’. 이승만을 ‘하와이 깡패’, 박정희를 ‘스네이크 박’이라며 조롱하고, 왜곡했다.

2013년 방통위는 이 다큐를 방송한 ‘시민방송 RTV’에 법정 제재 조치를 내렸다. RTV가 불복했지만 1, 2심 재판에서 방통위가 이겼다. 2019년 대법원이 뒤집었다. “이승만·박정희 업적에 대한 긍정적인 평가는 이미 주류적 지위를 점하고 있으므로, 이 사건 각 방송에서 이에 관한 내용을 소개해 주는 것이 반드시 필요하였다고 보기도 어렵다.”, “시청자가 제작한 방송에 대해서는 방송 사업자보다 완화된 기준을 적용해야 한다.” 시민단체의 사실 왜곡은 괜찮다? 법복을 입고 궤변을 짜낸 대법관은 김재형·박정화·민유숙·김선수·노정희·김상환, 여기 대법원장 김명수가 한 표를 더해 7대6으로 가짜 뉴스가 이겼다

▲민족문제연구소가 제작한 다큐멘터리 '백년전쟁'. 대한민국 백년은 친일파와 민족주의의 전쟁이었다며 이승만, 박정희를 거의 범죄자처럼 다뤘다. 김명수의 대법원은 문제가 없다고 했다.

조선일보와 이영훈 같은 학자들이 ‘이승만 재평가’를 여러 차례 시도했지만 그를 돌무덤에서 꺼내지 못했다. 보수 정치인이나 엘리트 중 “이승만을 존경한다”고 공언한 이는 드물다. 겁 많고 게으른데 손해는 보기 싫어, 못 본 척 던져버린다. 보수는 흠결의 ‘흠’자만 나와도 바로 손절한다. ‘반일종족주의’ 저자 이영훈 교수 연구실에 찾아가 “친일파 XX”라며 주먹을 휘두른 세력이 지난해에는 친북 목사 팔뚝에 몰카를 심어 대통령 부인을 도촬했다. 전향한 운동권으로 우리 경제사를 가장 실증적으로 공부한 우파학자 이영훈이 ‘서울의 소리’에 당할 때, 보수는 슬그머니 그를 손절했다.

‘건국전쟁’의 흥행에서 좌파 프레임에 굴복했던 우파의 각성을 본다. ‘보수 이론’을 공부해보겠다는 사람도 여럿이다. 독일 마르틴 니묄러 목사의 문장을 패러디해 본다. 이런 두려움일 것이다. “그들이 이승만을 덮쳤을 때 나는 침묵했다/ 좌파가 박정희를 덮쳤을 때 나는 침묵했다/ 그들이 나를 덮쳤을 때 나를 위해 말해 줄 이들이 아무도 남아 있지 않았다.”

조선일보 박은주 기자

월간조선 05월 호

●한미동맹의 산파역 월터 로버트슨이 본 정치가 이승만

“1940년 영국에 처칠이 있었듯 1950년 한국에 이승만이 있었다”

⊙ “아이젠하워·덜레스, 이승만을 열정적으로 헌신하는 애국자로 인식”

⊙ “미국이 상대한 전 세계 동맹국 지도자 중 가장 힘든 인물이었지만 많은 존경을 받았다”

⊙ 월터 로버트슨, “우리가 무슨 권한으로 한국 정부를 접수하나”라며 이승만 축출 작전 반대

⊙ 국무부-합참, 로버트슨의 반대 이후 한미상호방위조약 체결로 분위기 급선회

⊙ 이승만, 로버트슨 특사 방한 받아들인 다음 날 반공포로 석방 단행

⊙ 이승만과 20일간 12차례 회담하면서 한미상호방위조약 길 열어

⊙ “이승만은 동양과 서양의 고전들을 폭넓고 깊게 읽은 학자, 매력적 화술을 지닌 지식인, 낚시의 대가, 위대한 철학자”

愼鏞碩

1941년생. 서울대 농생명대 화학과 졸업, 서울대 신문대학원 수료, 영국 케임브리지대 경제사 과정 수료 / 《조선일보》 프랑스 특파원·국제부장·사회부장·논설위원, 한국인권재단 초대 이사장, 인천 아시안게임 유치위원장, 現 인천개항박물관 명예관장, 인천시립박물관 운영위원장, 인천경제자유구역청 국제협력특보 / 국민훈장 동백장, 체육훈장 맹호장, 프랑스 국가공로훈장 / 《특권이 통하지 않는 사회》, 《현장에서 본 프랑스 교육》 《영국사》(역서), 《미국사》(역서), 《프랑스사》(역서)

▲이승만 대통령과 로버트슨 미 국무부 극동차관보.

1953년 5월 29일 워싱턴에서 열린 미국 국무부와 합동참모본부 연석회의는 이승만(李承晩) 대통령의 운명과 대한민국 현대사의 결정적 갈림길이 되는 중대한 모임이었다. 이날 회의는 국무부와 합동참모본부뿐 아니라 백악관과 국방부 및 중앙정보부(CIA) 등 5개 부처에서 총 19명이 모인 범(汎)부처 고위급 합동회의였다. 한국전쟁 종식을 공약으로 내걸고 집권한 아이젠하워 행정부가 출범한 이후에도 개성에서 시작된 휴전회담이 2년이나 경과되었으나 한국 정부의 휴전 반대와 포로송환 문제가 발목을 잡고 있을 때였다.

‘에버레디’ 작전

따라서 아이젠하워 새 행정부로서는 휴전회담 진척을 방해하는 요인을 제거해야 할 필요성을 절감하고 있었다. 이를 위해 마련한 것이 에버레디(Ever-ready) 작전이었다. 이 계획은 1952년 7월 트루먼 대통령 때 터졌던 부산 정치 파동의 막바지에서 클라크 유엔군 사령관이 기획했다가 발췌개헌안이 통과되면서 폐기되었던 이승만 정부 전복 계획을 보완한 것이다. 바로 이 시점에 백선엽(白善燁) 참모총장이 미국 정부 초청으로 워싱턴에 와 있었다는 사실은 새로 만들어진 에버레디 작전으로 계엄을 선포하고 이승만 대통령을 구금한 후 백선엽 참모총장을 내세우려는 미국의 계획을 뒷받침할 수 있는 증좌였다.

고위급 합동회의가 시작되자 J. 로튼 콜린스 육군참모총장이 첫 번째 발언에서 “클라크 유엔군 사령관이 대통령 이승만을 감금하고 비상계엄을 선포하는 극단적인 비상조치 계획을 마련했고 우리와 협력할 수 있는 백선엽 한국 육군참모총장이 미국에 와 있다”고 말했다. 콜린스의 발언에 이어서 국무부의 긴급대책 담당관 매튜스 부차관보와 동아시아 담당 존슨 부차관보의 발언이 이어졌고 CIA 부국장인 찰스 캐벌 장군의 한국 현지 정세 보고가 있었다. 위클리어 클라이드 에들먼 육군본부 기획국장이 에버레디 작전의 세부사항을 브리핑하면서 긴급사태에 대처하는 유엔군이 취할 제반 조치들을 열거했다. 가장 중요한 핵심 조치는 이승만 대통령을 구금하고 계엄을 선포한 후 한국 육군으로 하여금 계엄을 시행하고 불복종하는 민간 지도자들과 군사령관들을 미국 8군 사령관에 충성하는 세력이 구금하여 유엔사령부 휘하의 군사정부를 수립하는 것이라고 설명했다.

로버트슨 차관보의 폭탄선언

에들먼 기획국장의 에버레디 작전 실시를 전제로 한 세부 작전 계획 브리핑이 끝나자 국무부의 동아시아 담당 월터 로버트슨 차관보가 발언을 시작했다. 존 포스터 덜레스 국무장관으로부터 동아시아 담당으로 임명된 지 한 달 조금 지난 시기여서 위싱턴 고위 관료들에게는 낯선 인물이었다. 로버트슨은 버지니아 출신 기업가로 제2차 세계대전 시 미국 정부의 렌드 리스 프로젝트(Lend-Lease·무기대여) 담당으로 오스트레일리아에서 근무했다. 이후 중국 주재 미국대사관의 차석과 대리 대사를 역임하면서 중국 대륙이 공산화되는 과정을 안타깝게 지켜보았던 증인이기도 했다. 로버트슨 차관보는 이렇게 말했다. “우리가 무슨 권한으로 한국 정부를 접수합니까. 우리는 우리 자신을 침략자의 입장으로 몰아가고 있는 것이 아닌가요? 저는 순전히 군사적인 관점에서 한국에서 군대를 철수하는 일련의 행동을 고려하는 것이 가능한지 여부에 대해서 묻고 싶습니다. 만약 그것이 가능하다면 우리는 이승만에게 한국으로부터 군대를 철수시키는 데 충분한 기간 동안에는 어떤 행동을 유보하는 조건에 관해 이야기할 수 있을지 모릅니다.”

그날의 회의 목적이나 분위기로 미루어볼 때 로버트슨의 발언은 폭탄선언과 같았다. 클라크 사령관이 마련한 이승만 대통령을 제거하는 에버레디 작전의 부당성을 직설화법으로 갈파한 로버트슨의 발언을 계기로 연석회의 분위기와 방향은 확연히 달라졌다.

한미상호방위조약 체결로 급선회

▲이승만 대통령과 마크 클라크 유엔군 사령관. 사진=대통령기록관

미합중국 정부 고위급 연석회의에서 문관(국무부)의 견해가 무관(국방부)의 계획을 재고(再考)하게 만들면서 휴전의 전제조건으로 이승만 대통령이 갈망했던 한미상호방위조약을 대안(代案)으로 제시하게 된 것이다. 해군참모차장 던캔 제독은 “이승만 대통령을 정상 위치에 남아 있게 하기 위해서는 안보조약을 체결해줄 필요가 있을 것 같다”고 말했다. 결국 참석자들은 아이젠하워 대통령에게는 회의 결론으로 에버레디 작전을 포함한 복수안(複數案)을 올리기로 결정했다.

이날 회의에서 에버레디 작전 계획이 채택되지 않은 것은 대한민국을 위해서만이 아니라 미국을 위해서도 다행한 일이었다. 클라크 유엔군 사령관이 기획하여 군부(軍部)가 추진하려던 에버레디 작전이 그대로 실현되었더라면 대한민국에서는 대혼란이 일었을 것이다. 공산군과의 전쟁 수행에도 혼전이 야기되어 대한민국이 소멸할 수 있는 극한 상황이 될 수도 있었을 것이다. 따라서 월터 로버트슨의 냉철하고 올바른 판단과 주장은 이승만 대통령 개인의 문제를 떠나서 대한민국의 안전과 이를 위한 한미상호방위조약 체결에도 결정적인 영향을 미친 역사적인 사건이었다.

국무부와 사전에 충분한 협의 없이 마련된 에버레디 작전이 로버트슨 차관보의 문제 제기로 논란이 빚어지고 대통령에게 복수의 건의안을 올리기로 한 다음 날인 5월 30일에는 한미방위조약 체결 토의를 위한 회의가 국무부 장관실에서 소집되었다. 이 회의에는 국무장관과 국방장관을 위시하여 합참을 대표해서 육군참모총장, 국무차관, 국방부 국제안보차관보, 국무부 극동차관보, 육군본부 G-3(작전·계획참모) 담당 참모차장, 국무부의 존슨 부차관보, 국방부 해외군사국 북동아시아과장 찰스 설리번 총 9명이 참석했다.

이날 회의 분위기는 전날 열렸던 국무부와 합참 연석회의와는 달라져서 한국 정부가 휴전협정 체결과 시행에 동의하고 한국군을 유엔군 사령관의 지휘 아래 둔다는 조건으로 미국과 필리핀 간의 방위조약과 미국과 오스트레일리아·뉴질랜드 간에 맺은 ANZUS 조약과 같은 수준의 안보조약을 체결한다는 것을 한국 측에 제안하도록 대통령에게 건의하기로 결정했다.

회의가 끝난 후 국무차관을 제외한 참석자들은 백악관으로 가서 아이젠하워 대통령을 만났다. 덜레스 국무장관이 한미방위조약 체결을 건의하고 대통령이 즉석에서 이를 재가(裁可)했다. 역사적 사건이 현실화되었다. 그때까지만 해도 서로 만나보지도 못했던 대한민국 대통령 이승만과 미국 국무부 로버트슨 극동차관보가 한미상호방위조약 체결을 이뤄내는 역사적인 동반자가 되는 순간이기도 했다.

이승만, 미국을 힐난

한국과 미국 간에 상호방위조약 체결 방안을 재가한 아이젠하워 대통령은 일주일이 지난 1953년 6월 6일자로 이승만 대통령에게 보내는 친서를 통해서 한미상호방위조약 체결 의사를 공식적으로 밝히면서 휴전협정 체결에 협조하도록 촉구했다. 그는 계속해서 “자유를 보존하고 공산 침략에 저항하는 한국의 희생과 투쟁에 찬사를 보낸다”면서 “한반도에서 침략자들을 격퇴하고 평화를 회복하는 것은 휴전에 의해서 달성될 것”이라고 했다.

아이젠하워 대통령의 친서에 회신을 보내는 과정에서 이승만 대통령은 브릭스 주한미국대사를 통해서 “20세기 초부터 오늘에 이르기까지 한반도가 일본의 지배를 받게 되고 그 후 분단되었고 궁극적으로 공산주의자들로부터 침략을 받게 된 것은 미국의 실책(失策) 때문이었다”고 지적하면서 현 상태에서 휴전을 서두르고 있는 미국을 간접적으로 힐난했다.

휴전과 함께 상호방위조약, 한국군 증강, 경제원조 등을 언약했음에도 이승만 대통령은 포로송환 문제와 인도 등 중립국 감시단 입국 불가 등을 거론하면서 미국을 계속 당황하게 만들었다. 미국 국방부는 폐기했던 에버레디 작전 계획을 수정하여 또다시 비상대책을 수립했고 국무부는 이승만의 미국 공식 방문을 제의하기에 이른다.

로버트슨 특사 수용한 다음 날 반공포로 석방

▲반공포로 석방에 대한 이승만 대통령의 담화가 실린 《조선일보》 1953년 6월 20일 자 1면이다.

1953년 6월은 이같이 긴박한 기류가 한미 간에 팽배했던 시기였다. 자신의 미국 방문은 전시(戰時) 중이어서 불가(不可)하다면서 대신 덜레스 장관의 한국 방문을 제의했던 이 대통령에게 미국은 월터 로버트슨 차관보를 특사(特使)로 파견한다고 통보했다.

로버트슨의 특사 발탁은 한국과 미국 두 나라를 위한 묘수였다. 덜레스 장관은 이승만 대통령에게 자신과 아이젠하워 대통령의 신뢰를 받고 있고 중국 공산당에 확고하게 반대했던 로버트슨이 휴전 이후 미국의 정책에 관해서도 명확하게 표명할 수 있을 것이라고 했다. 이 대통령이 이를 흔쾌히 수락함으로써 에버레디 작전 취하로 운명적인 관계가 맺어졌던 두 인물의 서울 상봉이 현실화되었다.

로버트슨 차관보를 특사로 맞겠다는 결정을 미국 측에 통보한 다음 날인 6월 18일 새벽 5시를 기해 이승만 대통령의 결단에 따라 논산·부산·마산·광주(光州) 4개 유엔군 포로수용소에 있던 2만7000명의 반공포로가 석방되었다. 이승만 대통령은 6월 18일 클라크 유엔군 사령관에게 반공포로 석방의 불가피성과 사전에 예고하지 않은 이유를 알렸다. 이 대통령은 사전통고했다면 클라크의 입장만 난처하게 만들고 반공포로 석방 계획이 전면 와해될 우려가 있었기 때문이었다고 해명했다.

미국은 반공포로 석방에 대해 경악했다. 워싱턴에서 개최된 국가안보회의에서 아이젠하워 대통령은 이승만 대통령이 이런 행동을 계속한다면 미국은 한국에서 철수할 수밖에 없다고 밝혔다. 반공포로 석방은 미국만이 아니라 서방 세계 전역과 유엔에도 충격을 주었다. 영국의 처칠 총리는 한국 정부에 공문을 보내 항의하기도 했다.

백악관에서 열린 국가안보회의가 끝난 후 국무부에서는 덜레스 장관과 로버트슨 차관보가 양유찬(梁裕燦) 주미대사와 방미(訪美) 중이었던 백두진(白斗鎭) 국무총리를 초치해 일방적인 반공포로 석방을 비난하면서 귀국 후 대통령에게 미국 정부의 입장을 보고하고 앞으로 이 같은 불행한 일이 재발하지 않도록 해달라고 요청했다.

‘최후통첩’ 논의한 도쿄 회의

이런 상황에서 아이젠하워 행정부의 특사로 결정된 월터 로버트슨 차관보는 6월 23일 워싱턴을 떠나 이승만 대통령과의 회담을 위해 전쟁 중인 대한민국의 수도 서울로 향했다. 로버트슨 차관보는 서울로 가기 전에 일본 도쿄(東京)에서 관계자들과 회합을 가졌다. 유엔군 총사령관실에서 열린 전략 모임에는 그와 함께 한국으로 가는 콜린스 육군참모총장, 매카들 국무부 차관보, 케네스 영, 존 칼훈, 밀번 장군, 트록모스와 코닌 대령 등 국무부와 국방부 간부들 및 일본 현지에서 클라크 유엔군 사령관, 브릭스 주한대사, 머피 휴전 담당 특별고문 총 11명이 참석했다.

회의 참석자들은 로버트슨의 방한(訪韓) 중 이승만 대통령과 한국군 지휘관들에게 이승만이 미국에 대해 비타협적인 정책을 지속한다면 미국은 한국에서 철수하는 길밖에 없다는 최후통첩을 하는 것을 승인해달라고 워싱턴에 요청하기로 합의했다. 한마디로 당시 미국 정부는 한국전쟁을 조속히 끝내겠다는 공약으로 당선된 아이젠하워 대통령의 뜻에 따라 휴전협정을 가급적 조속히 체결하는 것을 급선무로 실행하기 위해서는 이승만에 대한 최후통첩 카드가 필요했던 것이다.

로버트슨과 이승만의 첫 대면

북한 공산군의 기습공격으로 한국전쟁이 발발한 지 꼭 3년째 되던 1953년 6월 25일 저녁시간에 로버트슨 일행은 서울에 도착했다. 여의도의 서울공항에서 로버트슨 특사는 “미국과 한국 두 나라의 목적은 동일하며 이를 성취하기 위한 가장 효과적이고 영속적인 수단이 무엇인가를 조정하기 위해 한국에 왔다”는 성명을 발표했다.

6월 26일 오전 9시25분 로버트슨 특사와 일행은 대통령 관저 경무대에 도착해서 한국군 군악대의 연주와 함께 이승만 대통령을 위시하여 백두진 국무총리, 변영태(卞榮泰) 외무장관, 신태영(申泰英) 국방장관, 손원일(孫元一) 해군참모총장 등 한국 정부 수뇌부의 환영을 받았다. 약 한 달 전인 5월 29일 워싱턴에서 열렸던 국무부와 합동참모본부 연석회의에서 이승만 대통령을 퇴진시키는 에버레디 작전을 무효화시키는 결정적 역할을 했던 월터 로버트슨과 이승만이 최초로 상면하는 역사적인 자리였다. 이승만으로서는 에버레디 작전을 모르고 있었고 로버트슨으로서는 이 사실을 발설해서는 안 되는 입장이었다.

전 세계적인 관심 속에서 운명적으로 엮인 이승만-로버트슨의 첫 만남은 확대회담과 단독회담으로 연속되었지만 회담의 앞길이 험난할 것 같다는 것을 암시하고 있었다. 당시 《조선일보》는 제1차 회담을 1면 머리기사로 내보내면서 ‘로버트슨 특사의 침통한 표정과 외교 소식통의 낙관을 불허하는 전망으로 볼 때 한미 두 나라의 견해차가 크다’고 분석했다.

제1차 회담이 끝난 후 로버트슨이 세 차례에 걸쳐 국무부에 올린 보고서를 보더라도 제1차 회담이 결코 순조롭지 못했고 앞길도 순탄하지 못할 것 같다는 예감을 갖게 만든다. 미국 국무부 문서에 의하면 로버트슨 특사는 한국 정부의 일방적인 반공포로 석방으로 워싱턴과 자유세계에서 조성된 불안한 여론에 대해 언급했다. 이승만 대통령은 미국 측이 초안한 휴전협정 조항들에 대한 자신의 견해를 피력하면서 불만을 표명했다.

로버트슨의 제의에 따라 대통령 집무실에서 50분간의 단독회담이 열렸다. 확대회의 때와는 달리 이승만 대통령은 이 시점에서 한미 양국의 분열은 있을 수 없으며 계속적인 협력을 위해 두 나라가 최선의 노력을 경주해야 한다는 데 동의했다.

그러나 단독회담에서도 로버트슨 특사가 휴전을 위한 미국 정부의 입장을 거듭 설명하고 설득하자 이 대통령은 휴전만 주장하지 말고 한국이 요청하는 전제조건에 대해서 보다 심도 있는 이해가 필요하다고 역설했다. 그동안 한국 정부가 휴전을 위해 제기했던 상호방위조약과 한국군 증강 및 경제지원 문제는 합의된 사항이지만 휴전 후 개최되는 정치회담의 시한과 포로 문제에 협의가 필요하다고 했다.

“이승만, 상황 판단 빠르고 지략 있지만 감정적”

▲이승만 대통령과 로버트슨은 20일 동안 12차례 만난 끝에 한미상호방위조약 체결에 합의했다.

이승만-로버트슨 담판은 일요일인 6월 28일에도 계속되면서 원칙적인 합의가 이루어진 한미상호방위조약의 체결 시점까지도 쟁점이 되어 진전을 보지 못하고 있었다. 이틀 뒤인 30일의 제5차 이승만-로버트슨 회담이 끝난 후 개인적인 의견과 관찰이라고 전제하고 로버트슨 차관보가 국무부에 보낸 이승만에 대한 평가는 첫 만남이지만 예리하고 긍정적인 시각으로 읽힌다.

〈① 이승만 대통령은 상황 판단이 빠르고 지략이 있지만 자기 나라를 자살로 몰고 갈 수 있는 감정적이고 비합리적이며 비논리적인 광신자이다.

② 그는 휴전협정안을 공산주의자들이 군사행동으로 달성하려다가 실패한 것을 협상으로 쟁취하려는 능숙한 계책이라는 깊은 확신을 갖고 있다.

③ 그는 미국과 동맹국들의 계속적인 논란과 비난의 대상이 되고 있고 미국과 세계 각국에서 비판을 받는 것을 알고 있다.

④ 그의 협력을 얻기 위해서는 우리와 함께 일하는 것이 그가 일생을 바친 목표를 달성할 수 있는 길이라는 것을 확신시켜야 한다.

⑤ 그의 협력은 아직도 가능하지만 그를 돕는 동시에 이끌어내지 않으면 안 된다.

⑥ 이승만은 그의 나라를 미국을 포함한 여타 국가와 비교되지 않을 정도로 공산주의와 싸울 결의와 의지를 지니도록 각성시켜놓았다. 이 같은 정신과 용기는 보존되어야지 파괴되어서는 안 된다.〉

1945년부터 중국 주재 미국대사관의 공사와 대리 대사직에 있으면서 마오쩌둥(毛澤東)과 만나서 휴전협상에 참여했던 로버트슨은 미국의 무원칙적인 중국 정책이 중국 대륙의 공산화를 초래했다고 비판했던 외교관이었다. 로버트슨 특사는 인간 이승만의 생애와 통일 한국에 대한 열망, 그리고 공산주의와 그에 못지않게 일본에 대한 경계심과 증오감을 충분히 이해하였다. 그럼에도 휴전을 위한 전반적인 합의가 이루어지지 않게 되자 국무부에서는 7월 3일 협상을 중단하고 귀국해도 좋다는 훈령을 로버트슨 특사에게 하달하였다. 그러나 로버트슨 특사는 협상을 중단하고 귀국하는 대신 이승만과 협의를 계속해나갔다.

20일 동안 12차례의 험난한 협상

▲1953년 8월 3일 한미상호방위조약 가(假)조인식 후 악수를 나누는 변영태 외무장관과 덜레스 미 국무장관. 두 사람 사이로 이승만 대통령이 보인다. 오른쪽 끝 나비넥타이 맨 사람이 로버트슨 차관보.

그해 7월 11일에 열린 제12차 이승만-로버트슨 회담에서는 그동안 이견을 보였던 정치회담, 포로 문제, 상호방위조약 조속 체결 등에 합의해 12차례 계속된 회담을 마무리할 수 있었다. 드디어 7월 12일에는 서울과 워싱턴에서 상호방위조약, 포로 문제, 정치회담 조건, 한국의 자유·독립·통일을 위한 공동 노력 등에 합의했다는 공동성명이 발표되었다. 이승만 대통령을 제거하려던 에버레디 작전을 취소시킨 당사자인 월터 로버트슨 국무부 극동차관보 자신이 대통령 특사로 한국으로 와서 20일간 머물면서 이룩한 힘든 합의였고 한미동맹이 탄생하는 순간이었다.

로버트슨 차관보는 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결된 후 8월 3일 덜레스 국무장관과 함께 다시 한국을 찾았다. 처음 한국에 와서 이승만 대통령과 12차례의 긴박했던 협상을 할 때와는 달리 다소 여유 있는 분위기 속에서 4차례에 걸쳐 한미상호방위조약 초안 등을 협의하고 8월 8일 경무대 홀에서 방위조약 가(假)조인식을 거행했다.

이승만-로버트슨, 동지적 관계로

다음 해인 1954년 7월 이승만 대통령이 미국을 공식 방문했을 때는 로버트슨 차관보가 와병(臥病) 중이어서 아쉽게도 상면할 기회가 없었다. 이런 와중 1956년 12월 로버트슨 차관보는 그의 배우자와 함께 동북아시아 제국(諸國)을 순방하면서 한국에 와서 이 대통령을 만났다. 귀국 직후 이승만에게 보낸 서신(12월 29일 자)을 보면 두 사람의 관계가 3년여 만에 서로 신뢰하고 존중하며 협력하는 동지적 관계로 승화된 것을 감지할 수 있다.

〈대통령 각하: 지난번 장기간 힘든 여행 중에서 각하와 영부인을 만날 수 있었던 것은 가장 보람 있는 기회였습니다. 본인은 특히 각하와 한미 두 나라가 당면하고 있는 공동문제에 대해 논의할 수 있었던 것을 매우 뜻있고 소중하게 생각합니다. 각하의 견해는 미국의 신뢰하는 동맹국이며 자유를 위한 용맹한 투쟁가로서 높이 평가되고 있습니다. 본인과 저의 배우자는 우리의 소중한 우정을 상기하면서 각하의 우아한 영접과 아름다운 선물에 감사를 드립니다. 새해를 맞이하면서 우리 부부는 각하 내외분께 깊은 감사와 함께 새해 인사를 드립니다. 1956년 12월 29일 월터 S. 로버트슨(서명)〉

1957년 6월 로버트슨 차관보는 배우자를 동반하고 반년 만에 또다시 한국을 찾았다. 1953년 6월 특사 자격으로 방한한 지 4년 만에 네 번째로 서울을 찾은 것이고 그의 마지막 방한이었다. 이승만 대통령이 그에게 보낸 친서를 보면 국무부 극동차관보로서 휴전 후 한국군의 증강과 경제원조에도 적극적으로 관여하고 있었다는 것을 실감할 수 있다.

〈로버트슨 귀하: 미국이 한국에 현대식 무기를 제공하는 결정을 접하면서 귀하의 중요하고 결정적인 역할을 우선 상기했습니다. (중략) 이 기회에 귀하의 현 상태에 대한 우려와 함께 지속적인 지원에 깊은 감사를 드립니다. 한국 국민은 미국의 경제원조 없이도 생존할 수 있겠지만 미국 친구들의 도움으로 자유국가국민으로 생활할 수 있습니다. 인류의 자유를 위해서 귀하의 우정과 협력이 무엇보다도 중요한 것을 알고 있습니다. 나의 배우자와 함께 귀하의 배우자를 동반한 방문을 즐겁고 기쁘게 기억하고 있습니다. 한국을 가까운 장래에 다시 방문해주시기를 소망하면서 제 배우자도 로버트슨 여사께 따듯한 인사를 보냅니다. 1957년 6월 28일 이승만(서명)〉

로버트슨, 6년 만에 극동차관보 퇴임

월터 로버트슨 차관보는 덜레스 국무장관이 1959년 4월 22일 건강상 이유로 장관직에서 물러나 워싱턴의 월터 리드 미군병원에 입원 후 한 달 후인 5월 22일 세상을 떠난 후 자신도 6월 30일 6년여 동안 맡았던 극동담당차관보 자리에서 물러났다. 고향 버지니아주의 리치먼드로 돌아간 로버트슨은 격동기에 미국의 동아시아 담당 최고위 외교관으로서 또한 제2차 세계대전 중 오스트레일리아와 중국의 국공내전(國共內戰)의 현장에서 축적된 방대한 개인 자료들을 정리하여 버지니아 역사학회에 보존 자료로 기증했다. 그는 미국 각지에서 열리는 학회와 대학과 연구기관에서 실시하는 강연 구술 역사 녹취 대담에도 진지하게 응하면서 미합중국의 의식 있는 시민으로 또한 공직자로서 자신의 경험이 국가와 사회에 활용될 수 있도록 최선을 다했다.

1965년 7월 23일과 24일 이틀 동안 월터 로버트슨은 덜레스 장관의 출신 대학인 명문 프린스턴대학교의 존 포스터 덜레스 구술 역사 프로젝트의 하나로 기획된 필립 크로월(군사 역사 전문가) 교수와의 대담에 장시간 임했다. 6년간에 걸친 국무부 극동담당차관보 시절과 제2차 세계대전과 중국 내전 당시 자신의 경험과 역할은 물론 만났던 인물들에 대한 가감 없는 솔직한 평가는 그의 안목과 인품 그리고 미합중국을 대표하는 공인으로서의 자세를 돋보이게 만든다.

특히 이날은 국무부 차관보가 된 지 한 달여 만에 한국으로 와서 이승만 대통령을 처음으로 만난 지 12년째가 되며 이 대통령이 하와이에서 세상을 떠나 유해가 김포공항에 도착하던 바로 그날이었다. 생전에 한 국가와 그 지도자의 운명이 뒤바뀔 뻔했던 과정과 순간의 주인공이던 인물이 역사를 구술하던 날이 1965년 7월 23일이었다는 것도 운명적인 일치로 읽힌다.

로버트슨 프린스턴대학교 구술 자료는 총 112페이지에 이른다. 그중 한국 관계는 13페이지에 불과하지만 휴전협정을 체결하고 한미상호방위조약 협상을 위해 서울에 와서 긴박했던 협상 기간과 인간 이승만에 대한 평가는 그 어떤 기록보다도 생생하고 인상적이다. 대담 내용을 정독해보면 로버트슨이라는 인물이 이승만을 위해서만이 아니라 국제 공산주의 세력의 침략을 받고 있던 신생 독립국에는 천우신조(天佑神助)의 인물이었다는 사실을 실감하게 된다. 다음은 로버트슨 구술 자료의 내용이다.

덜레스 장관 대신 한국서 회담

▲1953년 휴전을 앞두고 전국에서는 휴전 반대 시위가 벌어졌다. 사진=조선DB

〈▲크로월: 국무부 극동담당차관보로 취임했을 때는 한국 문제가 매우 긴박한 시점이었는데 그때 상황을 말해주십시오.

▲로버트슨: 아이젠하워 대통령의 취임 후 첫 번째 과제는 한국전쟁을 끝내는 것이었습니다. 후보 시절 대통령은 지루하고 인기 없던 한국전을 종식시키기 위해 한국에 다녀왔고 취임 후에는 휴전을 첫 번째 당면 목표로 삼았습니다.

휴전협상은 중국 공산당군이 참전하여 아군이 압록강까지 진군한 후 다시 후퇴했다 서울을 탈환한 후인 1951년부터 시작되었습니다. 전선에서는 밀고 당기는 전투가 계속되었고 38선 이북으로의 진군을 억제하고 공산 측으로부터도 휴전 분위기가 감지되면서 지루한 협상이 시작되었습니다.

휴전에 대한 합의를 보고 포로교환 문제도 해결될 즈음인 1953년 6월 18일 이승만은 기습적으로 2만7000여 명의 반공포로를 석방했습니다. 그는 휴전을 받아들일 수 없다고 발표했고 한국 국회도 만장일치로 휴전 반대를 결의했습니다. 한국 군대가 전선의 2/3을 맡고 있는 현실에서 이 같은 상황은 미국뿐 아니라 휴전을 추구하는 쪽에는 급박한 상황으로 인식되었습니다. 휴전 반대 시위가 한국 전국에서 벌어지고 이 대통령은 휴전을 통해서 공산군들은 북한에 계속 자리 잡고 증강되면 한국으로서는 종말을 맞게 될 것이라고 말하면서 한국을 또다시 멸망시키려는 공산군에 기회를 줄 수 없다고 역설했습니다.

백악관에서 열린 긴급회의에서 덜레스 국무장관은 이승만의 일방적인 반공포로 석방에 신랄한 항의 각서를 보냈고 클라크 유엔군 사령관도 규탄 성명을 발표했습니다. 그러나 사태가 심각함을 인식한 대통령과 국무장관은 서울로 특사 파견을 타진한 결과 이 대통령은 덜레스 장관의 파견을 요망했으나 결론적으로 본인이 한국으로 가게 되었습니다.

단독회담 제의

6월 23일 워싱턴을 떠나 도쿄를 경유해서 25일 서울에 도착하니 1945년 중국에서 알게 된 브릭스 씨가 주한미국대사로 있어서 이승만 대통령과 첫 번 만남에 동행했습니다. 브릭스 대사와는 여러 차례 만났겠지만 나는 처음 만남이었습니다.

일행과 회의실에 들어서니 이승만은 클라크 유엔군 사령관을 보는 순간 그가 발표했던 끔찍했을 반공포로 석방 규탄 성명에 대해 근 반시간에 걸쳐 장황하게 비난을 퍼부었는데 간질로 발작을 일으킨 사람 행태처럼 보였습니다. 이승만은 그 후 매우 절친하고 상호 존중하는 관계로 발전했지만 브릭스 대사와 좋지 않은 관계였는데 당시에는 많은 사람과도 불편한 관계였습니다. 그는 우호국가들 특히 미국에 대해서 그 당시에는 반감을 지니고 있었고 공산주의자들의 요구를 들어주면서 휴전을 모색하고 공산군을 강화시키는 것을 극구 반대하고 있었습니다.

첫 번째 대면에서 모든 사안과 많은 사람에 대한 불만을 장광설조로 분출하는 것을 지켜보면서 의전 절차를 무시하더라도 그와 대화를 하기 위해서는 브릭스 대사나 클라크 사령관의 배석 없이 단독회담을 제의하는 수밖에 없다고 판단하고 그들의 양해와 이해를 구했습니다. 클라크 장군은 곧 이해했으나 브릭스 대사는 한국 주재 대사로서 곤혹스러워했지만 본인의 임무가 의전 원칙 이상으로 막중함으로 끊임없는 비난과 여러 사안에 대한 이승만의 불만을 잠재우고 피하기 위해서는 불가피하다는 결론에 도달했습니다.

그 후 12차에 걸친 회담 끝에 제반 사항에 대한 합의가 이루어질 때까지 본인은 이 대통령과 단독회담에 임했습니다. 본인은 전략적으로 그의 불만과 불안을 모두 경청하기 이전에는 그에게 본인의 견해를 제시하는 것은 무용지물이라는 확신에 도달했습니다. 매일 아침 대통령 관저로 향하는 대로에서 “압록강까지 진격하자” 또는 “공산군과 휴전 결사반대” 같은 구호가 적힌 플래카드를 들고 구호를 외치는 군중을 보면서 관저에 도착해서는 한두 시간 협상을 계속했습니다. 본인은 이 대통령의 말을 경청하기로 결심했고 회담이 시작된 지 7~8일 동안 주로 듣는 데만 집중했습니다. 일주일이 지난 후 그는 할 말을 모두 한 것 같았고 그 이상 할 말이 없는 것 같았습니다.

이승만, 휴전협정 서명 거부

그때 본인은 대화를 시작하면서 미국이 그를 버리고 떠난다는 두려움에 대해 언급하면서 아이젠하워 대통령이 확약한 대로 휴전 후 한국과 상호방위조약을 체결하고 경제원조를 제공할 것이라고 말했습니다. 또한 미국이나 유엔은 한국 통일을 목표로 계속 전쟁을 할 수 없으며 남침 이전의 상태로 복원하기 위해 협력했고 공산군들이 38선 이북으로 퇴각했기 때문에 휴전 후 정치회담을 준비하고 있다고 설득했습니다. 정치회담을 통해 총선거를 실시하여 한국의 통일을 모색해야 하며 군사력으로 통일을 시도하는 것은 동의할 수 없다고도 말했습니다.

이승만은 당시 우리를 궁지로 몰기 때문에 미국이 압록강까지 진격하는 것을 지원할 수 없다고 해도 북진을 감행한다면 공산군들에 의해 전선 2/3가 전멸될 테고 그렇게 되면 우리 미국 군대의 철수가 난관에 봉착한다는 것도 알고 있었습니다. 설혹 미국이 그와 함께 압록강까지 진군한다고 해도 미군도 유엔군 산하에서 유엔 결의안을 존중해야 하기 때문에 우방 참전국들의 동의를 얻지 못할 것이었습니다. 따라서 우리는 이 대통령에게 한국군을 계속 유엔군 산하에 소속되게 하고 어떤 상황에서도 한국군의 일방적인 북진은 안 된다는 것을 확인시켜야만 했습니다.

본인과 이승만의 회담은 12차례 계속되었고 끝내는 그의 동의를 얻었습니다. 이승만 대통령은 휴전은 현명하지 못한 결정이라면서 끝내 휴전협정에 서명하지 않았지만 아이젠하워 대통령과 덜레스 장관에게 보내는 친서를 준비했습니다.

그 친서 내용은 그의 요청에 따라 공표되지는 않았지만 휴전협정을 준수하고 한국군을 유엔군 산하 소속으로 존치시키는 데 동의했습니다. 그가 친서 내용 발표를 원하지 않았던 것은 공산주의자들에게 자신의 의도를 알리지 않게 하기 위해서였습니다. 이 대통령은 항상 우리는 공산주의자들에게 무엇을 할 것인가를 알려주는데 그들을 제대로 다루기 위해서는 계속 예측할 수 없게 만들어야 한다고 했고 우리는 그의 말을 존중했으며 본인은 그의 뜻대로 결과를 발표하지 않았습니다.

신승일 로버트슨기념사업회 회장이 본 로버트슨 차관보

“중국에서의 경험 바탕으로 국제 공산당의 속성 인식”

첫째, 로버트슨 씨는 당시로서는 드물게 인도주의적이고 진보적인 인사였다. 미국 국무부와 국방부의 고위급 인사들이 일반적으로 한국의 이승만 대통령을 휴전협정에 결사반대하는 “고집이 세고 비타협적인 나이 든 노인” 정도로 치부하고 있을 때, 로버트슨 씨는 이승만 박사가 조국의 독립과 안보를 보장하려고 필사적으로 노력하는 진정한 애국자로 인식했다. 그렇기 때문에 두 분 사이에 인간적인 유대가 쉽게 형성되고 또 오래 계속될 수 있었다.

둘째, 로버트슨 씨의 진보적인 입장은 그분이 한국뿐만 아니라 인도네시아, 필리핀 등 아시아의 다른 신생 독립국가들을 지지하고 독립을 이끈 지도자들을 존중하는 태도에서도 드러난다. 1950년대에 서양 강국들의 지도자급 인사들은 대부분 백인 우월주의와 식민 시대의 세계관에서 벗어나지 못하고 있었는데, 로버트슨 씨는 예외적인 경우다.

셋째로, 로버트슨 씨는 시대에 앞서 나가는 글로벌 안목을 가진 분이었다는 생각이 든다. 그의 교육, 종교와 중국에서 외교관으로 중국 공산당을 상대했던 경험 등, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그분은 국제 공산당의 속성을 일찍 인식하고 있었다. 당시 많은 서양 지식인들은 국제 공산주의 운동을 사회주의 전통 속에서 극히 순진하고 낭만적으로 이해하는 경향이 있었는데, 로버트슨 씨는 공산주의 정치 세력의 위험을 인식하였다. 따라서 이승만 대통령의 입장을 지지하였고 한미상호방위조약의 체결에 앞장서게 되었다고 생각된다.

한국에는 대단히 중요한 시기에 로버트슨 씨가 아이젠하워 대통령과 덜레스 장관의 전폭적인 신뢰를 받는 국무부의 극동문제담당 차관보로 있었다는 것이 큰 행운이었다.

국무부, ‘희망 없으면 귀국하라’

이승만 대통령은 그의 부인과 함께 장기간의 회담이 끝난 후 미국대사관에서 마련한 리셉션에 참석했으며 다음 날 아침 본인이 한국을 떠나 워싱턴에 귀임하기 위해 공항으로 향하는 거리에는 수많은 시민이 성조기를 흔들며 작별해주었습니다. 그는 시위대를 좌우로 움직이게 할 수 있는 지도자였습니다. 공항에 도착해서 운집한 보도진에게 짧고 간단한 출발성명을 발표하자 기자 중 한 명이 건네준 신문을 보니 이승만과 회견한 짐 루카 특파원의 기사가 크게 실려 있었는데 휴전협정에 대해서 동의하지 않았다는 내용이었습니다. 본인이 할 수 있는 것은 휴전에 동의한다는 이 대통령의 친서를 공표하는 것이었지만 운집해 있는 보도진에게 귀국해서 미국 대통령에게 이 대통령과의 회담 결과를 보고할 것이며 아이젠하워 대통령의 발표가 있을 것이라고 말했습니다. 전 세계 언론에서는 특히 친서의 내용에 대한 추측이 난무했지만 그 후 언론인 도노반 씨가 백악관의 내부 이야기를 쓰면서 친서에 대해서도 상세히 보도했습니다.

▲크로월: 덜레스 장관은 자주 훈령을 보냈습니까.

▲로버트슨: 아닙니다. 아무도 본인의 전술을 알아차리지 못했습니다. 매일 이 대통령 관저에서 회담을 끝내고 나오면 전 세계 각국에서 온 취재기자들이 운집해 있었으며 본인에게 발표를 요청했으나 항상 “노 코멘트”로 일관했습니다. 본인이 기자들에게 회담 내용을 발표하는 순간 나이 많은 대통령이 격노할 것이 분명했기 때문이었습니다. 현실적으로 회담 첫 번째 주에는 아무 소득이 없었지만 기자들에게 우리 연합군들이 협상이나 휴전 시도에 대해 두 시간에 걸친 반대말만을 듣고 있었다고는 말할 수 없었기 때문에 “노 코멘트”를 연발했으며 국무부에 대해서도 같은 대답을 보냈습니다.

어느 날 국무부로부터 희망이 없으면 귀국하라는 훈령을 받고는 “때가 되면 협상을 파기할 준비는 하고 있지만 아직은 파기할 생각이 없다”고 회신했습니다. 본인은 대통령과 국무장관으로부터 완벽한 훈령을 받고 한국에 있었기 때문에 별도의 훈령이 필요하지 않았으며 이 대통령에게 보내는 아이젠하워 대통령과 덜레스 장관의 친서도 가지고 왔었습니다. 따라서 본인의 훈령은 명백했으며 별도의 훈령이 필요하지 않았습니다.

“이승만 없었으면 오늘날 대한민국 없었을 것”

▲한미상호방위조약 가조인식 참석을 위해 방한한 덜레스 미 국무장관과 이승만 대통령. 사진=대통령기록관

▲크로월: 귀국 후 덜레스 장관은 어떤 반응을 보였습니까.

▲로버트슨: 그는 본인의 임무가 성공적이어서 매우 만족해했습니다. 그는 각료회의와 백악관에서도 본인의 임무가 성공적으로 마무리된 데 대해서 칭송을 아끼지 않았습니다. 덜레스 장관과 본인은 텔레비전 방송에 함께 출연해서 미국 국민들에게 이 대통령과의 협상 결과를 보고했습니다.

▲크로월: 한국과 상호방위조약을 체결하는 과정에서 문제는 없었습니까.

▲로버트슨: 우리는 기본적으로 유사한 조약이 있었기 때문에 협상은 순조롭게 진행되었습니다.

월터 S. 로버트슨(1893~1970) 약력

1893 버지니아주 노토웨이 출생(부친 연초 사업자)

1910 헤지(Hedge) 군사아카데미 수료

1912 윌리엄·매리 대학 중퇴 후 은행업 종사

1914 제1차 세계대전 때 육군 전투기 조종사 출전

1918 버지니아 리치먼드 은행 근무

1943 제2차 세계대전 시 호주 무기 대여 사절단 책임 맡음

1945 워싱턴 국무부 경제고문

1945 샌프란시스코 유엔 회의서 존 포스터 덜레스 만남

1945 충칭(重慶) 소재 미국대사관 공사 취임

1946 미국대사관 대리 대사로 근무

국공(國共) 합작 협상 위해 옌안에서 마오쩌둥 만나 회담

1947 미국 귀환 후 버지니아 투자은행과 역사학회 근무

1953. 4월 국무부 극동(동아시아) 차관보 취임(월터 저드 의원 추천)

1953. 5월 워싱턴 국무부·합참 연석회의서 에버레디 작전 비판

1953. 6월 휴전협정 타결 위해 특사로 한국행

1953. 7월 이승만 대통령과 20일간 12차례 회담 후 상호방위조약 합의

1953. 8월 덜레스 국무장관과 방한, 한미상호방위조약 가조인식

1954 클리블랜드 국제 학회서 “일본에 대한 미국의 정책” 강연

1956 동북아 순방 중 배우자와 함께 한국 방문, 경제 원조 협의

1957 배우자와 함께 한국 방문, 한국군 증강 협의

1959 국무부 동아시아 차관보 사임, 리치먼드로 귀향

4만여 점에 달하는 개인 소장 자료, 버지니아 역사학회 기증

1970 고향 버지니아주 리치먼드에서 영면

“정치인 이승만은 열정적으로 헌신하는 애국자”

▲크로월: 한국과의 관계에 불필요한 질문일 수도 있지만 덜레스 장관은 한 인간으로 또한 정치인으로 이승만 대통령을 어떻게 보고 평가했는지요.

▲로버트슨: 덜레스 장관은 물론 아이젠하워 대통령도 또한 나이 많은 한국의 정치인 이승만을 가깝게 아는 많은 사람은 열정적으로 헌신하는 애국자로 인식하고 있었습니다. 그는 전 생애를 한국의 독립을 위해 투쟁했습니다. 그는 갑자기 나타난 인물도 아니며 자신을 위해서 권력을 추구한 사람도 아닙니다. 그는 수많은 난관을 거치면서 투옥당하기도 했습니다. 왕조 시대에는 한국을 개혁하는 운동을 하다가 체포되어 구금당했고 일본인들에 의해서 국외로 추방당해서 33년 동안 망명 생활을 했습니다.

▲크로월: 그는 고문도 받았지요.

▲로버트슨: 고문을 당했던 흔적이 아직도 그의 손에 많이 남아 있습니다. 그는 전 생애를 그의 나라의 자유를 찾기 위해 헌신한 사람입니다. 본인은 나이 많은 그분에게 매료당했습니다. 장기간에 걸친 협상을 위한 만남이었지만 지루함을 느끼지 않았던 것은 그가 과격한 감정을 표출하지 않을 때는 완벽하고 매혹적인 성품이었기 때문입니다. 그는 동양과 서양을 함께 아우르는 고전학자이며 동양과 서양의 고전들을 폭넓고 깊게 읽은 학자이기도 합니다. 그는 한국의 미래와 관련된 정치적 대화가 아닐 때에는 매력적인 화술을 지닌 지식인입니다. 그는 낚시의 대가이기도 한데 고기를 잡는 것보다는 자신을 성찰하며 휴식을 취하는 기회로 활용하는 위대한 철학자이기도 합니다.

그는 이 같은 매혹적인 성품의 소유자이기도 하지만 또 한편으로는 완고하고 반항적이며 힘겨운 또 다른 성품을 지닌 인물입니다. 그는 또한 실패 후에도 포기할 줄 모르는 의연한 정신을 지닌 인간이기도 합니다. 북한은 1950년 기습공격을 가해서 한국과 한국인들에게 말할 수 없는 파괴와 혼란 그리고 파멸을 초래했으며 이 작은 한국이라는 나라에서 140만 명의 사상자가 발생했습니다. 이승만 대통령의 열정과 설득 그리고 불굴의 정신이 없었다면 한국 국민들은 단결해서 침략군들을 퇴각시키지 못했을 것입니다. 본인 판단으로는 1940년에 영국에 처칠이 있었듯 1950년에 한국에 이승만이 있었다고 생각합니다. 1940년 영국에서 처칠의 포기할 줄 모르는 불화 같은 감동적인 연설과 의연한 정신이 없었다면 사태는 달라질 수 있었겠지만, 이승만이 없었다면 오늘날 대한민국은 없었을 것입니다.

물론 그는 독재자였고 결점도 있었습니다. 그는 협의할 사람이 없을 때에는 홀로 결정하고 침략군에 밀리고 있을 때는 국회에 나가서 토론할 수도 없었기에 독재적인 형태가 되었습니다. 그는 나이가 계속 많아지면서 이 같은 결점이 더욱 심화되었고 판단이 흐려지면서 부도덕한 정치인들의 희생양이 되었습니다. 일생을 조국의 독립을 위해 헌신한 인간의 비극이었고 선거 부정과 부도덕한 일에 연루되는 나이 많고 노망 든 사람으로 이용당하고 있었습니다. 그는 듣기 좋은 말만을 듣는 구금된 권력자였고 부정직한 정치인들은 그의 이름을 이용하기만 했습니다. 이것은 역사의 비극이었으며 그가 미리 은퇴했어야 했기에 수년 전 미국은 이 같은 징조를 감지하고 자신의 조국과 자유세계에 최상의 기여를 한 연로한 지도자에게 정권을 포기하고 은퇴할 것을 소망했습니다. 이승만 같은 공산주의자들에게 타협불가능한 지도자는 없었으며 그는 공산주의자들 다음으로는 일본을 증오했으며 결코 일본을 용서하지 않았습니다.

▲크로월: 덜레스 장관은 이 같은 사실들을 알면서도 그를 존경하고 있었습니까.

▲로버트슨: 물론입니다. 아이젠하워 대통령과 함께 두 사람은 이승만을 크게 존경했습니다. 그는 휴전협상을 엉망으로 힘들게 만들었지만 이것은 오로지 통일 한국을 염두에 두고 다른 측면은 도외시했기 때문입니다. 그는 미국이 상대한 전 세계 동맹국 지도자 중 가장 힘든 인물이었지만 많은 존경을 받았습니다. 본인은 아이젠하워 대통령이나 덜레스 장관으로부터 이승만 대통령이 성미 고약하고 어려운 사람이라는 비판을 들어본 적이 없으며 그에 대한 존경하는 말만을 들었을 뿐입니다.〉

“은퇴 시점 놓친 것이 말년의 비극”

크로월 교수와의 대담 후반부에서 로버트슨은 4·19 학생혁명으로 퇴진하여 또다시 하와이에서 쓸쓸하게 5년간을 지내다가 서거한 인간 이승만에 대한 아쉬움을 토로하고 있다. 에버레디 작전을 무효화시키는 데 앞장섰고 급박하던 1953년 6월과 7월에 한국에 와서 힘든 협상을 매듭지을 수 있었던 월터 로버트슨이 없었다면 한반도 상황은 또다시 혼란해졌을 것이고 한미상호방위조약을 통한 한미동맹의 탄생도 불가능했을 것이다.

휴전 71주년을 맞아 선진 대열에 진입한 대한민국이 이승만 건국대통령의 공헌을 제대로 평가하고 인식하자는 시점에서 로버트슨의 존재와 역할 또한 재인식되었으면 한다.⊙

06.08 "한반도의 주인을 일본에서 공산주의자로 교체하게 둘 수 없다"

[전봉관의 해방 거리를 걷다]

끝내 무산된 통일정부 노력

이승만 '單政 발언'의 진실

▲일러스트=한상엽

1945년 12월 28일, 모스크바에서 공포된 미‧영‧소 3국 외상(外相)의 협정(모스크바협정)은 “한국에 임시정부를 수립하고, 미‧소‧영‧중 4국이 최대 5년간 신탁통치를 실시한다”는 것이었다. 이와 함께 “남북한 정당‧사회단체의 협의에 의해 구성되는 임시정부 수립을 지원하기 위해, 주한 미군‧소련군 사령부로 구성되는 미소공동위원회(미소공위)를 창설하고, 2주 안에 양측 대표자 회의를 개최하기로 했다.

모스크바협정이 알려진 직후부터 남한에서는 반탁운동이 거국적으로 일어났다. 1946년 1월 2일, 조선공산당을 위시한 좌익이 일제히 ‘찬탁’으로 돌아선 이후로는 좌우익의 갈등이 극에 달했다. 1월 16일, 미소공위 예비회담은 이렇듯 대규모 ‘반탁‧친탁 시위’가 번갈아 벌어지던 어수선한 서울에서 열렸다.

남한이 ‘반탁‧찬탁’으로 갈라져 극심한 혼란에 빠진 것과 달리, 김일성을 앞세운 북한의 소련군정은 급속히 안정을 찾아갔다. 1월 5일, 반탁 노선을 견지하던 우익 지도자 조만식이 의장직에서 축출되고 고려호텔에 연금된 직후, 평남 인민정치위원회는 ‘찬탁 결의’를 만장일치로 통과시켰다. 2월 8일, 정부 역할을 수행하게 될 김일성 위원장의 북조선임시인민위원회(인민위)가 출범했다. 3월 5일, 인민위는 소위 ‘무상몰수, 무상분배’를 내세운 ‘토지개혁’을 단행함으로써 실제로 북한의 ‘정부’임을 증명해 보였다.

3월 20일, 미소공위 본회의가 덕수궁 석조전에서 개회했다. 회의를 앞두고 소련은 미소공위를 통해 구성될 임시정부 각부 장관을 남북한 동수로 구성해 ‘북한 2, 남한 좌익 1, 남한 우익 1′로 구성할 전략을 수립했다. 좌우익 기준 ‘3대1′. 소련의 계획대로라면 한반도 전역의 공산화는 시간문제였다. 소련은 수상 여운형, 부수상 박헌영·김규식, 내무상 김일성 등 내각 명단까지 구성해 두었다.

미소공위에서 소련은 “모스크바협정을 지지하는 정치 세력에 한해 임시정부 참여를 허용해야 한다”는 주장을 제기했다. 이에 대해 미국은 “한국인 대부분이 모스크바협정을 반대하는 상황에서 신탁통치를 반대한다고 해서 임시정부에서 제외하는 것은 부당하다”고 맞섰다. 한 달 가까운 공전 끝에 4월 18일, 미소공위는 임시정부에 참여할 정당‧사회단체는 ‘모스크바협정에 대한 지지’를 서약하는 문서에 서명해야 한다는 ‘공동성명 제5호’를 발표했다. 하지만 이번에도 그에 대한 미국과 소련의 해석이 엇갈렸다. “서명을 하면 반탁을 할 수 없다”는 것이 소련 측 해석이었고, “반탁을 해도 서명을 하면 미소공위에 참석할 수 있다”는 것이 미국 측 해석이었다.

반탁 정국에서 이승만은 김구와 연대해 비상국민회의를 결성했다. 미군정은 비상국민회의 최고정무위원 28명을 미군정 자문기관인 ‘남조선 대한국민대표 민주의원’(민주의원)으로 임명하고, 의장에 이승만, 부의장에 김규식, 국무총리에 김구를 선임했다. 미군정은 이승만에게 반탁에 집착하지 말고, 소련과 공산주의에 대한 비판을 삼가라고 종용했다. 하지만 이승만은 공산주의자와의 타협은 한반도의 주인을 일본에서 공산주의자로 교체하는 결과를 초래할 뿐임을 알고 있었다.

▲신탁통치 반대 집회 모습. 신탁통치는 유엔 감독 아래 자격을 갖춘 국가가 일정한 지역을 통치하는 제도를 일컫는다.

미소공위 개최 직후 민주의원 의장직을 사임한 이승만은 1946년 4월 16일부터 6월 9일까지 충청, 경상, 전라, 한반도 남부 지방의 주요 도시를 순행하며 대규모 군중집회를 개최했다. 천안에서 시작된 이승만의 ‘남선순행(南鮮巡行)’은 대전, 김천, 대구, 경주, 울산, 부산, 진주, 하동, 순천, 목포, 광주, 정읍, 전주, 군산 등 26개 도시에서 최소 70만명의 군중을 불러모았다. 대구와 진주 집회에서는 10만명이 넘는 군중이 운집했다. 귀국 후 6개월 남짓 주로 서울에서 활동하던 이승만은 남선순행을 통해 정치인으로서 대중적 인기를 확인하고, 자신의 생각과 신념을 지역 민중들에게 알렸다.

이승만은 미소공위를 통한 통일 정부 수립에 대한 기대를 약간이나마 품고 있었다. 4월 29일, 3만명이 운집한 부산 집회에서 이승만은 소련의 ‘남북 동수(同數) 임시정부 구성안’의 대안으로 ‘인구비례 구성안’을 제기했다. “미소공위를 통해 조선에 장차 수립될 임시정부는 인구 비례에 따라 북조선 5, 남조선 8, 또는 북조선 3, 남조선 5가 되지 않을까 싶다”고 주장했다. 이승만이 생각한 임시정부 북한 대표는 김일성이 아니라 소련군에 연금당한 조만식이었다.

당시 남부 지방에서는 인민위원회의 영향력이 남아 있었고, 좌익의 세력이 강했다. 하지만 좌익이 민심과 동떨어진 ‘찬탁 운동’에 매몰되고, 공산당이 대규모 위조지폐를 제조해 유통시킨 ‘정판사 위조지폐 사건’이 알려져 인심을 크게 잃은 가운데, 이승만이 대규모 군중집회에서 호소력 넘치는 반공 연설을 쏟아내자, 좌익 인사들이 속속 우익으로 넘어왔다. 5월 3일, 진주 집회에서는 좌익 최대 조직 ‘민주주의민족전선(민전)’이 이승만 지지를 선언했고, 5월 5일 순천, 5월 8일 목포에서도 이승만의 연설에 감화된 다수의 좌익이 우익으로 전향했다. 5월 6일, 장흥 집회에서는 그해 1월 조선인민당 장흥위원장으로 선출되었던 손순기가 우익으로 전향해 사회를 보았다.

5월 6일, 미소공위는 소련 측이 이승만을 비롯한 남한의 반탁 인사와 단체의 임시정부 참여를 끝까지 거부하는 바람에 무기한 휴회되었다. 이후 이승만은 미소공위에 걸었던 일말의 기대마저 접어버렸다. 6월 3일, 한 달 남짓 중지했던 남선순행을 재개한 이승만은 정읍 집회에서 소위 ‘정읍 발언’ 혹은 ‘단정(單政) 발언’이라 알려진 연설을 했다.

“이제 우리는 무기 휴회된 공위가 재개될 기색도 보이지 않으며 통일 정부를 고대하나 여의케 되지 않으니 우리는 남방(南方)만이라도 임시정부 혹은 위원회 같은 것을 조직해 38선 이북에서 소련이 철퇴하도록 세계 공론에 호소해야 할 것이니 여러분도 결심해야 할 것이다.”(‘서울신문’, 1946.6.4)

연설문 어디에도 ‘단정’이라는 말은 없었다. 넉 달 전 북한이 사실상 정부인 인민위를 조직했고, 미소공위의 재개 가능성이 요원하니, 남한만이라도 ‘임시정부’나 ‘위원회’를 조직해 북한에서 소련을 내쫓고 통일을 도모하자고 했을 따름이었다. 하지만 조선공산당은 “정읍에서 이승만 박사는 3상 결정을 반대함으로써 미소공위를 결렬시키고 반소‧반공 운동을 일으킴으로써 남조선 단독 정부를 세우려 하는 것”이라 매도했다. 민전 등 좌익 단체는 “반동 거두 이승만은 조급한 정권욕과 광포한 파쇼 이념을 더 이상 참을 수 없어 다시 이러한 폭언을 토한 것이다”라고 공격했다. 한반도의 공산화를 막겠다는 이승만의 신념과 혜안은 좌익에 의해 은근슬쩍 ‘단정 수립’을 획책한 듯 매도되었고, 그때 이승만에게 덧씌워진 ‘분단의 원흉’이라는 프레임은 오늘날까지 답습되고 있다.

▲1953년 3월 미 시사잡지 타임지 표지에 실린 이승만 초대 대통령 인물 그림. /TIME

<참고문헌>

김국후, ‘평양의 소련군정’, 한울, 2008

로버트 올리버, ‘이승만의 대미투쟁’, 비봉출판사, 2013

이은선, ‘이승만의 남선 순행과 정읍 발언의 의미 분석’, 한국정치외교사논총, 제39-2호, 2018

이정식, ‘대한민국의 기원’, 일조각, 2006

이한우, ‘이승만’, 역사공간, 2014

정병준, ‘우남 이승만 연구’, 역사비평사, 2005

중앙일보 특별취재반, ‘비록 조선민주주의 인민공화국’, 중앙일보사, 1993

조선일보 전봉관 KAIST 디지털인문사회과학부 교수

월간조선 06월 호

●120년 전 미국으로 가는 이승만의 편지

“有志한 이들이 밖으로 많이 나오면 식견 늘고 애국하는 마음 생길 것”

⊙ 1904년 11월과 12월 《제국신문》 두 건의 편지 기고… 미국행 운임, 배의 크기, 선내 생활, 일본 풍경 등 기록

⊙ “시모노세키와 고베에 와 보니 우리나라 산천같이 벌겋게 벗어진 곳이 없다”

⊙ “웃사람들 잘못 만나 이 모양인 줄 매일 연설하고 그 보배로운 상투를 좀 베어버리라 하야 다 듣는 뜻을 표합디다”

⊙ “대한 사람은 잘하나 세상에 못된 구석으로만 몰리니 더욱 원통한지라”

鄭晉錫

1939년생. 중앙대 영문학과 졸업, 영국 런던대 정경대학(LSE) 언론학 박사 / 한국기자협회 편집실장, 관훈클럽 사무국장, 언론중재위 위원, 방송위 위원, LG상남언론재단 이사, 한국외국어대 언론학 교수, 同 사회과학대학장, 정책과학대학원장 역임 / 저서 《두 언론 대통령 이승만과 박은식》 《항일민족언론인 양기탁》 《언론인 춘원 이광수》 《대한매일신보와 배설》 《한국언론사》 《선각자 서재필》 《언론조선총독부》 《전쟁기의 언론과 문학》 등

올초 다큐멘터리 영화 〈건국전쟁〉(김덕영 감독)이 누적 관객 100만을 넘어서는 돌풍을 일으켰다. 이를 보면서 이 영화가 불러일으킨 이승만(李承晩·1875~1965년)에 대한 인식 변화에 주목하게 된다. 기존의 편향되고 부정적인 시각에서 벗어나 이승만의 면모를 객관적·긍정적인 시각에서 올바르게 인식할 수 있는 계기를 마련했다는 사실에 더 큰 의미를 부여할 수 있겠다.

이승만은 독립운동가, 정치가로서 대한민국 초대(初代) 대통령에 선출되어 나라의 기틀을 세운 역사적 인물이다. 하지만 그가 언론인이었다는 사실은 일반인들이 잘 모르는 것 같다. 이승만은 우리 신문 맹아기(萌芽期)의 기자였고, 평생을 말과 글을 무기로 일제와 싸운 거인이었다. 질풍노도의 시대를 헤쳐 오는 동안 언론을 항일운동과 정치 활동의 방편으로 활용하였다. 필자는 47년 전에 〈신문기자로서의 이승만〉이라는 논문을 《월간중앙》 1977년 4월호에 발표한 적이 있는데 이승만의 다큐멘터리 영화를 계기로 ‘언론인 이승만’을 다시 살펴보고 싶은 생각이 들었다.

《조선일보》가 광복 50주년 및 창간 75주년 기념사업으로 1995년 2월 〈이승만과 나라 세우기〉라는 대규모 전시회를 열었을 때에 나는 자문교수였다. 그때로부터 벌써 29년의 세월이 흘렀다. 전시회에는 ‘기자 이승만’ 코너를 따로 만들어 언론인 이승만의 면모를 소개하였다. 전시회와 함께 《조선일보》는 《이승만의 말과 글》을 출간했는데 그 권두 논문도 필자가 집필했다.

《매일신문》과 《제국신문》

이승만은 1898년 1월 1일부터 배재학당 학생들이 주간(週刊)으로 발행한 《협성회회보》를 통해 언론과 처음 인연을 맺었다. 이 주간 신문은 3개월 후에 《매일신문》(1898년 4월 9일)으로 발전하였는데 이때는 주필을 맡아 본격적인 언론 활동을 펼쳐나갔다. 《매일신문》은 창간 직후 지령 제32호였던 5월 16일 자 1면에 러시아와 프랑스가 이권(利權)을 요구한다는 내용의 외교문서를 폭로하여 거센 반대 여론을 불러일으켰다.

러시아는 목포와 진남포 조계지(租界地) 근방 4방으로 10리를 사겠다고 요구했고, 프랑스는 평양의 석탄광을 하나 채굴하여 경의선 철도 부설에 사용하겠다고 강요했다. 《매일신문》은 두 열강의 부당한 요구를 세상에 널리 알리고 반대 여론을 선도하여 이를 저지, 좌절시키는 성과를 거두었다.(러시아와 프랑스의 외교문서 원문은 《구한국외교문서(舊韓國外交文書)》, 제17권, 아안(俄案) 1, 고대 아세아문제연구소, p.387 참고)

이승만은 직후 《제국신문》(1898년 8월 10일) 창간에 참여하여 초창기 언론의 보도와 논평 기능의 기틀을 잡는 데 앞장섰다. 《매일신문》과 《제국신문》은 한글 전용이었다. 두 신문은 어문(語文) 일치 일상적인 우리말 기사와 논평으로 서민 독자의 호응을 얻고 신문의 영향력을 확산할 수 있었다. 이승만이 광복 후에 발표한 글과 성명서 등에도 구한말(舊韓末) 젊은 언론인 시절에 사용하던 단어와 문장투가 그대로 남아 있는 경우를 흔히 확인할 수 있다.

《제국신문》 창간 일주일 후에 실린 기사가 발단이 되어 일본인이 경영하는 《한성신보(漢城新報)》와 벌인 논전(論戰)은 ‘기자 이승만’의 모습을 실증적으로 보여준다. 문제가 된 《제국신문》 8월 16일 자 〈잡보〉 기사를 보자.

〈그저께 오후에 어떤 친구가 회동 벽문으로 지나가는데 일인 촌상장태랑의 전당집 안에 한 대한 병정이 군복하고 요강 하나를 들고 앉았는데 일인 하나가 무수히 때리고 욕하는지라 그 병정의 말이 이리 할 것이 아니라 경계가 뚜렷하니 말을 들으라 한즉 일인이 듣기 싫다고 발로 차며 손으로 때리다가 심지어 덜미를 쳐서 내쫓는지라 이것을 보매 분함을 이기지 못하여 그 병정더러 연유를 물은즉 그 일인 놈이 쫓아와서 병정을 내려쫓고 그 친구는 밀치며 길에서 말하지 말라고 욕을 하거늘 그 친구가 더욱 분하여 아무리 생각한들 원수의 천하고 불쌍한 대한 사람이 되었은즉 호소할 곳이 없는지라 그러나 참아 그저 있기는 원통하여 그 정다운 일본 경찰소에 가서 말하되 남의 나라 병정이 막중한 군복을 입고 전당 찾으러 간 사람을 경계는 듣기 싫다 하고 무리히 구타하는 것과 제집 문 앞은 즉 큰길이라 길에서 병정더러 그 곡절을 묻는다고 점잔은 사람을 욕보임은 필경 저의 죄상이 드러날까 하야 이 같은 야만의 행위를 하는 것이니 이는 양국 교제에 대단히 해로운 일일뿐더러 죄범이 또한 적지 아니한지라 이런 놈을 다스려 후일 다시 이런 악습이 없어지게 하여 달라 한즉 그 사람들은 본래 조선 인종과 생각이 같지 아니한 고로 남의 나라 백성을 인연하야 내 백성을 다스리는 것은 옳지 않게 여기는지라 좋은 말로 사과하며 위로하야 하는 말이 그만 돌아가면 마땅히 징치(懲治)하여주마 하는지라 그 친구가 더 할 길 없어 분을 참고 돌아가며 조선에 태어난 것만 분하다고 탄식하고 가더라.〉

‘대한 사람 봉변한 사실’

2주일 후 8월 29일 자 〈잡보〉는 또다시 일본인의 행패를 고발했다. “어제 저녁 8시에 수표교 앞에서 일인 하나가 조선 사람 하나를 칼로 쳐서 손이 상하였는데 일이 장황히 되어 여러 대한 사람이 일본 경찰소에 매 맞고 갇혔는데 자세한 말은 다시 등재하려니와 이것을 보면 이 나라 사람은 다 죽어도 관계치 않은 터라”고 짧은 기사를 내보낸 것이다.

이튿날 8월 30일 자에는 상세한 사건 전말이 실렸다. 〈대한 사람 봉변한 사실〉이라는 제목의 기사는 1면 논설에서 시작하여 전체 지면 4페이지 가운데 2페이지 반을 차지하는 분량의 긴 글이었다. 일인(日人)이 한국 사람을 이유 없이 칼로 찔렀는데도 한국 순검(巡檢)은 수수방관하면서 자기네 백성을 보호하지 못하는데, 일인 순사가 달려와서 적반하장으로 칼 맞은 한국 사람을 자기네 경찰서로 연행했다는 것이다. 현장에 있던 한국 군중은 격분하여 일대 소동이 벌어졌고 칼질한 놈을 우리가 보는 앞에서 처벌하라고 요구했으나 아무 소용이 없었다. 《제국신문》은 이 사건을 비분강개하는 투로 소상히 다루었다.

《제국신문》이 두 차례 연달아 일인들의 행패를 보도하자 《한성신보》가 나서서 일인들의 비행을 변호하면서 《제국신문》을 공격하는 기사를 실었다. 《한성신보》는 일본 외무성 비밀보조비를 받아 1895년 2월에 창간된 일본인 경영 신문이었다. 이 신문은 일본의 한반도 침략을 대변하면서 주한 일본인들의 권익을 옹호하고 있었다. 1895년 10월 8일 일인들이 저지른 명성황후 시해 사건의 비밀 본거지도 이 신문이었다.